とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」②

かんたん べんり 出先でもできる ちょっと知的な親子あそび

幼少期の子どもにとっては「あそびがまなび」です。

楽しく取り組んで好きになることがいちばん!

親子で楽しく、かんたんに取り組めて、まなびが好きになるあそびをご紹介します。

とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」

手作り時計で「ちょうど〇時」や「〇時半(30分)」を覚えたら、5分刻みの長針の読み方へと進みましょう。

できれば長針と短針が連動して動く時計盤を準備し、実際に長針や短針を動かしながら、時刻のあてっこをしましょう。

参考:「小学ポピー1年生」とけいのよみかたセット時計盤

「ちょうど〇時」「〇時半(30分)」に親しみ覚えるあそびは、こちらでご紹介しています。

1.何時何分かな? あてっこ遊び

「ちょうど〇時」や「〇時半(30分)」の後は、いよいよ、3時5分や3時45分など、5分刻みの時刻の読み方に挑戦です。でもその前に…長針を動かしながら、〇分を読みましょう。

★最初は長針だけの手作り時計を使って、5とびの数え方に慣れましょう。

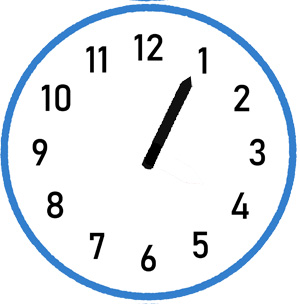

※長針だけの紙皿時計写真イメージ

長針を1・2・3…と動かしながら「5・10・15…」と声に出して数えましょう。

★長針をいろいろな数字に合わせて、「何分かな?」をあてっこしましょう。

親「ここは何分かな?」

子「1だから、5分だよ」

親「すご~い!」

親「じゃぁ、ここは何分?」

子「えーっと、5・10・15…20分だ!」

親「あたり!」

こんなふうに、まず長針だけを使って、長針の読み方に慣れてきて…

長針が指しているところを見て、ぱっと答えられるようになるとすごいですね。

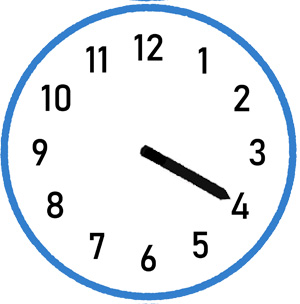

★何時何分かな 長針と短針が連動して動く時計盤を使って

長針で〇分は読めるけれど、短針で〇時を読み取るのが難しいですね。

最初はゆっくり数えていきましょう。

親「これは何時かな?」

子「3時!」

親「正解!」

親「じゃあ、これは、何時何分かな?」

子「短い針は3、長い針は2のところだから、3時10分だ」

親「すごいね。じゃあ次はこれ!よく見てね」

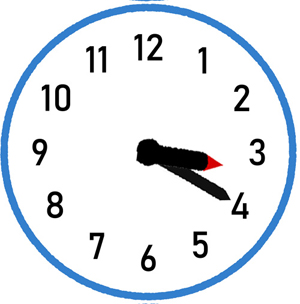

親「何時何分かな」

子「3時20分だ」

親「これは?」

子「3時半」

親「すごい! これは?」

子「3時…45分!」

このように、問題を出しながら、短針の動きに注目させましょう。

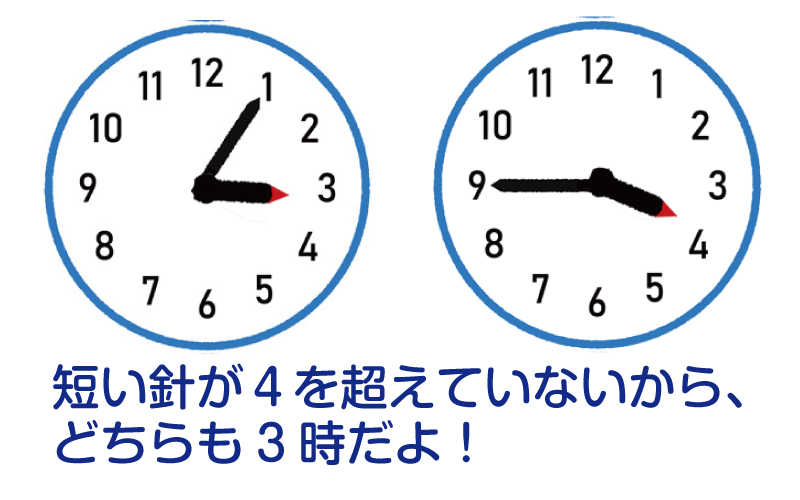

例えば3時5分のときと3時45分の短針の位置を比べて、どちらも短針が4を超えてない間は3時と読むことを知らせます。

最後に長針が一周すると、短針が次の~時を指すことが意識できます。

親「これは?」

子「長い針が12になったら、短い針もちょうど4のところに来た。4時だ」

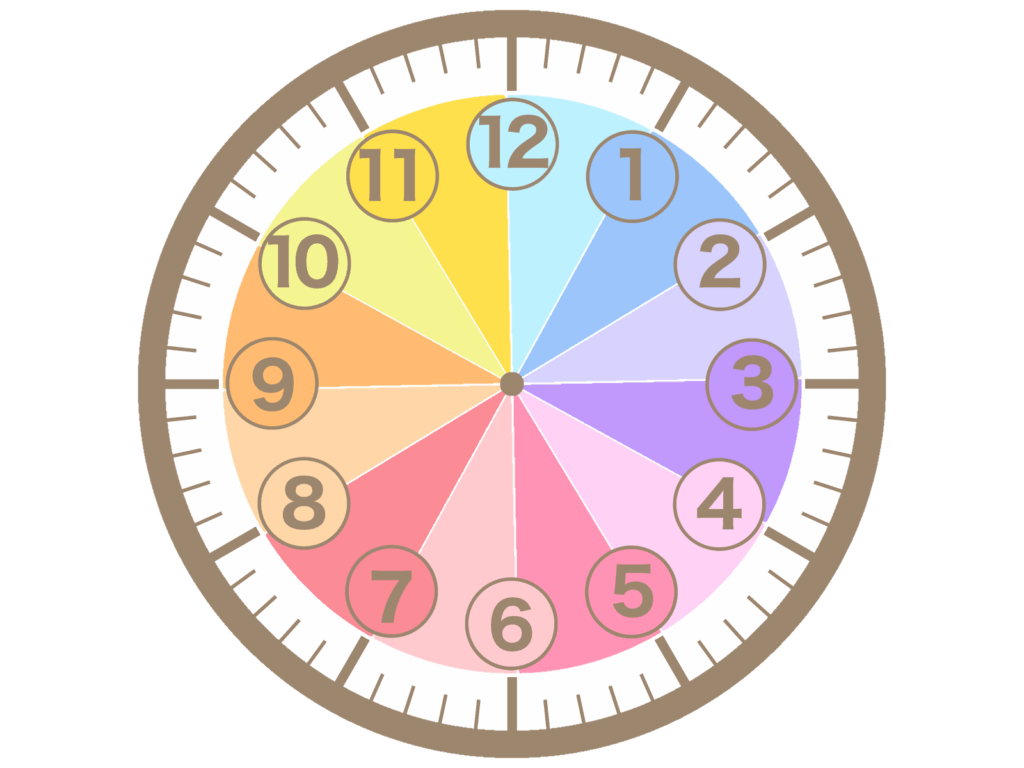

文字盤が色分けしてある時計を使うと、わかりやすいですね。

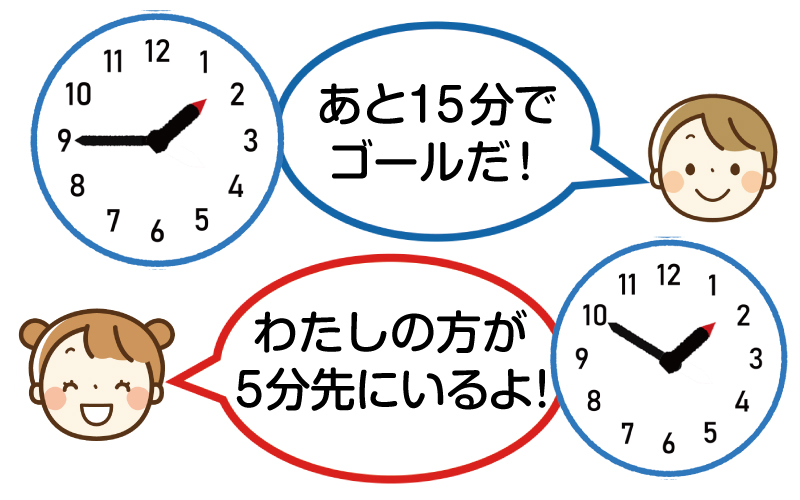

2.ジャンケンゲーム(5分刻み)

長針と短針が連動して動く時計盤を、人数分用意しましょう。

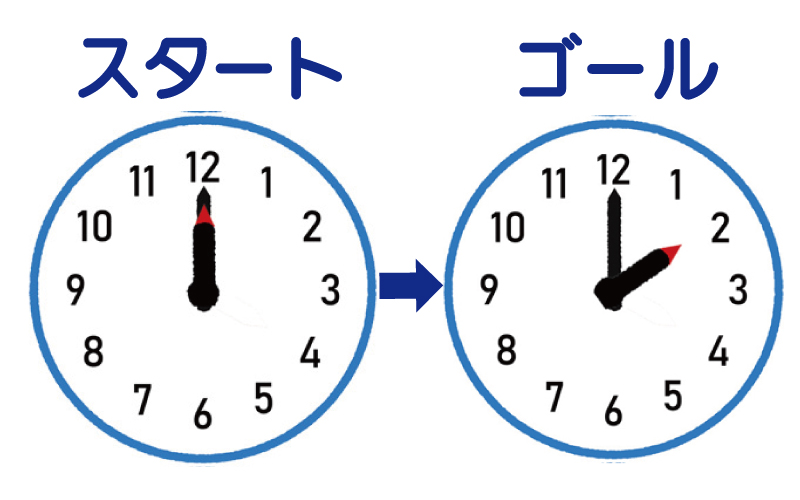

①スタートの時刻と、ゴールの時刻を決めます。(例えば12時スタート&2時ゴール)

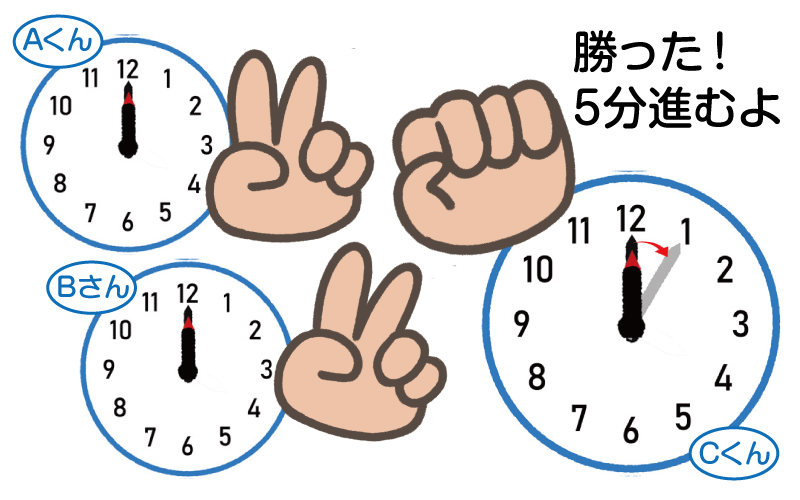

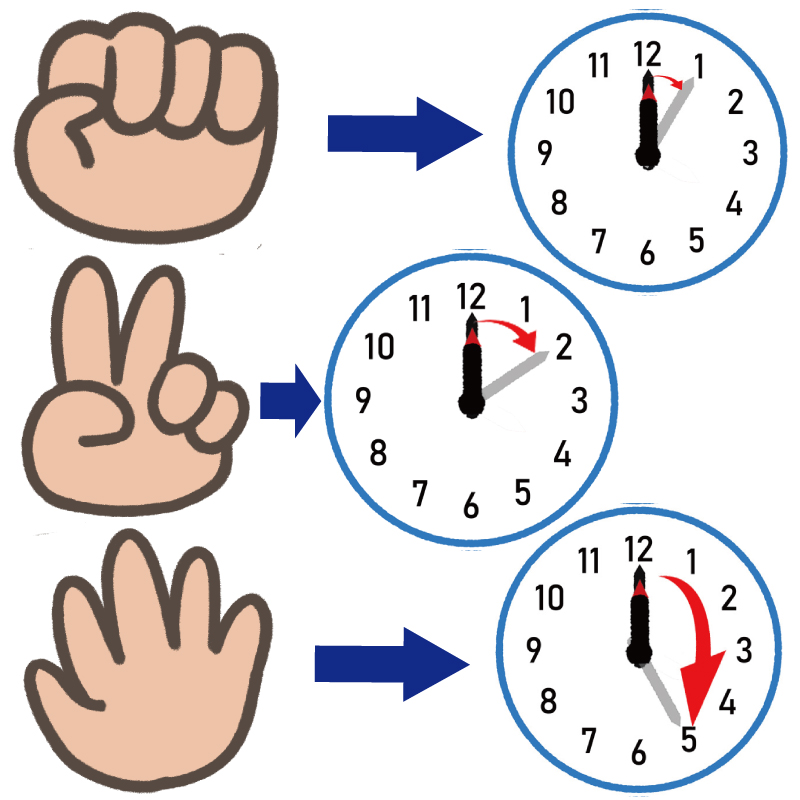

②ジャンケンをして勝った人が、長針を5分単位で進めます。

③先にゴールの時刻を超えた人が勝ちです。

「グリコ」のように、グーで勝ったら5分、チョキで勝ったら10分、パーで勝ったら25分進む!

こんなルールにしてもおもしろいですね。

慣れてきたら1分刻みで進めたり、スタート・ゴールの時刻を変えたりしても良いですね。

ムリに教えなくても良いです。お子さんからこんな言葉が出たらうんとほめてあげましょう!

3.時計を生活に活かそう

生活リズムを整えていくための時刻も、少し細かく〇時〇分で表すことができますね。

時計を見ながら、お子さんと約束の時刻を決めましょう。

時計の絵に長針と短針を書き込んで、約束の時刻を「見える化」しておきましょう。

守れたらカレンダーに花丸を付けていくなどすると、楽しみながら、生活リズムを整えていく工夫ができます。

とけいあそびで「時計の読み方」に親しんで…

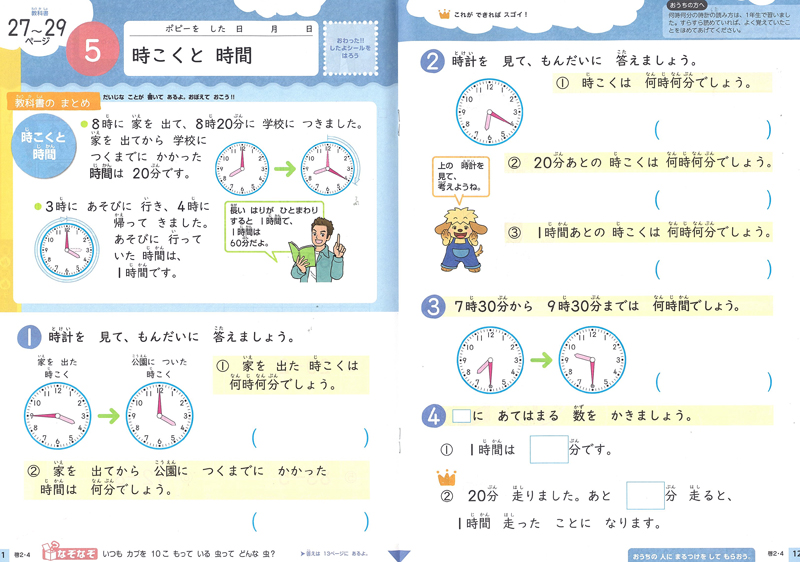

小学校では1年生の前半に「何時、何時半」の読み方、後半に「何時何分」の読み方、2年生で「時刻と時間」を学習します。

『小学ポピー2年生』算数ワークより

「ちょうど〇時」「〇時半(30分)」に親しむあそびは、こちらでご紹介しています。

小学1年生の算数で学習する「時計」。学び方のヒントは、こちらでご紹介しています。

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育