端午の節句

季節のお楽しみや行事

日本で暮らす私たちは「春夏秋冬」の四季の移り変わりを楽しむことができます。そして、その季節の変わり目には邪気払いなどの行事がたくさん残っています。忙しい毎日ですが、子どもと一緒に伝統行事を楽しみ、季節の風を感じてみませんか。

オススメ! 季節の行事

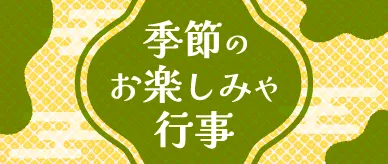

菖蒲枕

5月4日の夜は菖蒲の葉を枕の下に敷いて眠ります。

邪気は眠っている間に身体に入り込むと信じられていたそうです。

菖蒲湯

5月5日は、菖蒲をお風呂に入れて入ります。

菖蒲の持つ強い香りが、邪気を遠ざけてくれるといわれています。

なぜ菖蒲?

古代中国では月初めの厄払い行事の一つとして、端午の節句が行われていました。

端午の節句は雨季を迎える季節にあたり、病気や災厄が増えると考えられていたようです。

そのため、強い香りを放つ菖蒲を飾ったり、お酒に入れて飲んだりして、邪気を払っていたといわれています。

のちに、端午の節句に菖蒲を用いる風習が日本に伝わり、平安時代頃には宮中行事のなかで菖蒲を身に着けたり飾ったりするようになりました。

オススメ! 季節の食べ物

ちまき・柏もち

5月5日は、古代中国の王族であり詩人であった屈原(くつげん)の命日。屈原は、陰謀によって国を追い出され、自ら命を絶ちました。これを憐れんだ人たちが、5月5日にもち米を入れた竹筒を川に流して弔ったそうです。その後、それは葉などで包んだ“ちまき”になり、屈原のように忠誠心のある立派な大人になってほしいという願いをこめ、食べられるようになりました。

ちまきは奈良時代に中国から伝来し、関西・近畿を中心によく食べられるようになりました。

一方、柏もちは関東で多く食べられています。柏の木は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が絶えないとされ、子孫繁栄の縁起物として扱われています。

ブリ

「ブリ」や「スズキ」のように成長に伴って名前を変える出世魚は縁起物とされています。

そこで、端午の節句には子どもの健やかな成長を願い出世魚である「ブリ」や「スズキ」が食卓に並ぶようになりました。

「端午の節句」の由来

「端午」の「端」は「月の端(はじめ)」の意味で、「午」は「午(うま)の日」。もとは5月に限ったものではありませんでした。しだいに「端午の節句」は5月最初の午の日に行われる行事を指すようになり、平安時代に貴族の邪気払いとして定着し、民間行事になっていきました。

その後、1948年に5月5日を「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」祝日としてこどもの日が制定され、端午の節句が「こどもの日」と呼ばれるようになりました。

次回は七夕にオススメの行事・食べ物をご紹介します。

この記事が含まれる連載はこちら

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育