お月見を子どもと楽しもう

季節のお楽しみや行事

日本で暮らす私たちは「春夏秋冬」の四季の移り変わりを楽しむことができます。そして、その季節の変わり目には邪気払いなどの生活に結びついた行事がたくさん残っています。忙しい毎日ですが、子どもと一緒に伝統行事を楽しみ、季節の風を感じてみませんか。

月見団子やススキの意味

古来より月の満ち欠けは農作業の指標となっていました。そのため、秋にはサトイモなどの芋類や豆類の収穫物を供え、自然への感謝の気持ちを表し、その先の豊作を祈りました。

現在のお供え物といえば、月見団子とススキが定番。

団子を供えるようになったのは江戸時代です。

お米の粉で作った、まんまるの満月に見立てた団子を供えて月に感謝しました。

ススキを供えるのは、この時期は稲刈りの前であるため、稲穂によく似たススキを飾るようになったとか、ススキの茎の内部が空洞になっていて、そこが神様が宿る場所だと信じられていたともいわれています。

お月見が楽しくなる過ごし方

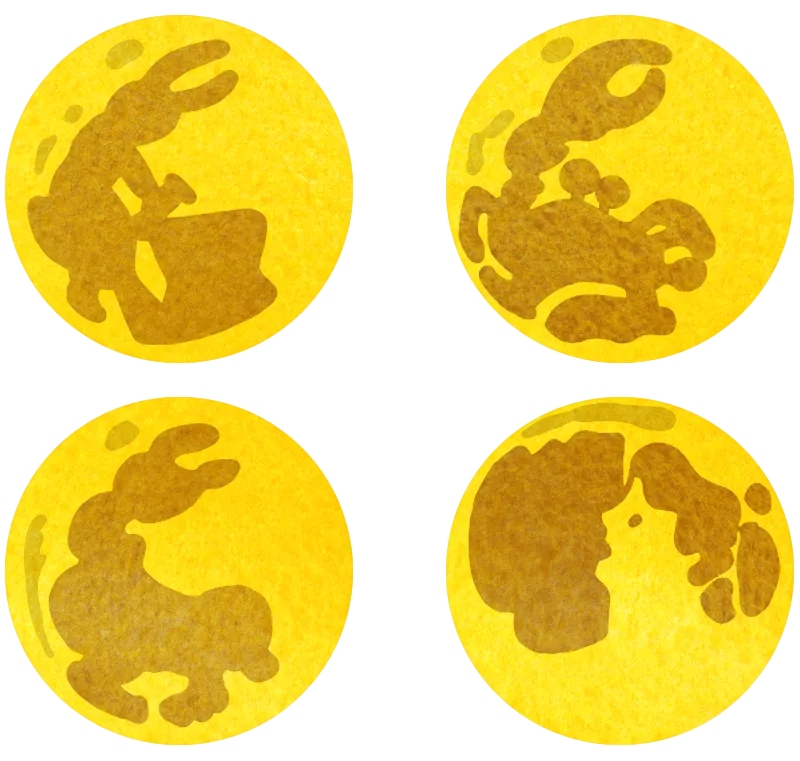

お月さまをじっくり見る

月は地球にいつも同じ面を向けています。

それならば世界中で見えるお月さまは同じ顔をしているはずですが、国によって見方が異なるようです。

●日本:ウサギのもちつき

●南ヨーロッパ:カニ

●南アメリカ:ロバ

●東ヨーロッパ・北アメリカ:人の顔

虫聴き

秋の夜は空気が澄んでいて、マツムシやスズムシ、コオロギなどたくさんの虫が鳴いているのがよく聞こえます。日本では平安時代から「虫聴き」として、月を愛(め)でながら虫の声を楽しんだそうです。

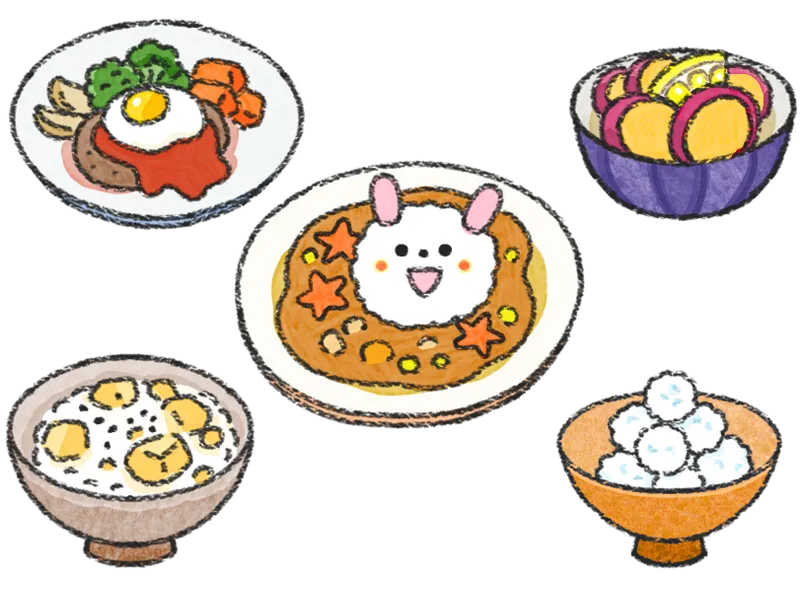

お月見ごはんアイデア

お月見の雰囲気が楽しめる、簡単ごはんのアイデアをご紹介します。

(上から)

目玉焼きのせハンバーグ、サツマイモのレモン煮、星型ニンジン入りカレーライス、

栗ごはん、月見団子ふうおにぎり

子どもに伝えるお月見の由来

一年でいちばん月が美しいと言われている「中秋の名月」とは、旧暦8月15日の夜に見える月のこと。

旧暦では7月から9月が秋とされていたので、ちょうど真ん中にあたる日に昇るということで「中秋の名月」と呼ばれています。

この日に月を眺める風習は古くから受け継がれ、今では収穫の感謝や、来年の豊作の祈りと結びついた行事になりました。

伝統的な行事であるお月見を、今の暮らしに合わせて楽しんでくださいね。

次回は冬至におすすめの行事・食べ物をご紹介します。

この記事が含まれる連載はこちら

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育