元小学校の校長先生にNGなしで聞いてみた!小学校の通知表Q&A

小学校生活・学習情報

小学校の通知表にまつわる疑問やポイントを、元小学校の校長先生がQ&A方式でお答えします。

目次

- 小学校の通知表 アンケート結果

- Q1 通知表はなぜ存在するのでしょうか? 評価に一喜一憂してしまい、あまり必要性を感じません。

- Q2 通知表は絶対評価になったのではないのですか? 1年生のわが子はテストはほとんど100点や90点以上なのに「よくできる(◎)」ではありません。

- Q3 親から見たわが子の姿と先生の評価がずれているように思うのですが。子どもをちゃんと見てくれているのかな…と感じることがあります。

- Q4 音楽や図工、体育などテストのない教科は、どのように評価しているのですか?

- Q5 通知表をもらって、具体的にどのように生かしていけばよいですか? 子どもへの声かけのポイントも教えてください。

- 最後に、村田先生から

「通知表の“できる”って、どのくらいできるってこと?」「うちの子、結構がんばっていると思うから、もう少しいい結果だと思ったのに」。そんなふうに、戸惑いやモヤモヤを感じたことはありませんか?

通知表には先生たちのどんな意図や基準があるのでしょうか。小学校の通知表にまつわる疑問に、元小学校校長の村田稔子先生がお答えします。

村田稔子先生(むらた・としこ)先生

京都府出身。1976年より京都市立小学校の教諭として勤務し、2010年からは小学校校長を務める。2015年、全家研ポピー教育対話主事に就任。現在は、子育て中の保護者の方からの教育相談やインスタライブでの情報発信、教育講演会などに力を注いでいる。

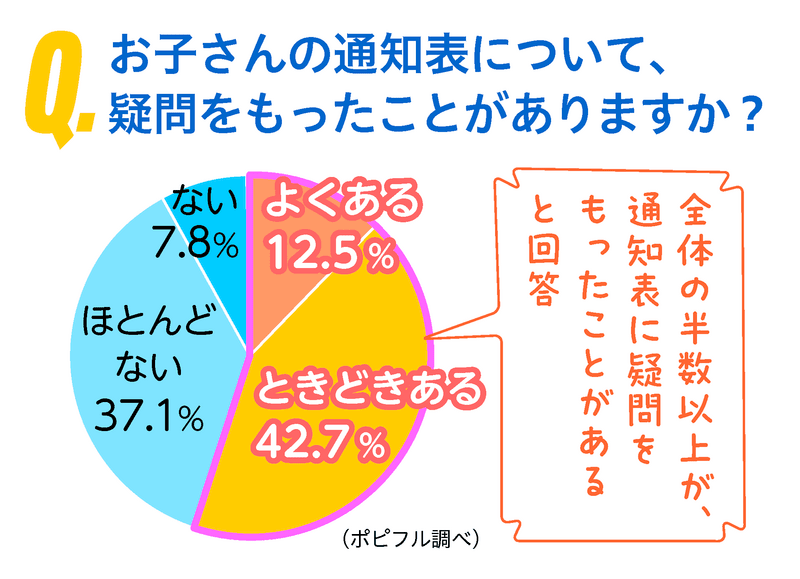

まずは、ポピフル読者を対象に募集したアンケートの結果を見ていきます。

小学校の通知表 アンケート結果

保護者のリアルボイス

・点数がほぼ100点だったとしても、 普通評価だった場合は、授業での積極性が足りない等原因があるのでしょうか?(かなさん/お子さんは6年生と3年生)

・担任の先生は子どもに対しては評価について説明してくれているようですが、親にも改善すべき点を教えていただきたい場合、どのように質問するのがよいか知りたいです。 (A.Aさん/お子さんは5年生)

・学校によって、「たいへんよい」を多く出し、評価の優しい学校と、厳しい評価の学校がある気がします。実際、学校単位で、評価の基準などは違うのでしょうか?先生によっても、全然違う成績を持って帰ってくることもあります。(やっちゃんママ3/お子さんは中学1年生、小学5年生、小学2年生)

*ここではほんの一部しか紹介できないほど、たくさんの声が寄せられました。

アンケート全てに目を通していただき、村田先生に「どう思われますか?」とおたずねしてみたところ、次のような心強いお返事をいただきました。

「これだけ多くの方が通知表について疑問をもっていらっしゃることに、元教員として正直ショックを受けました。みなさんの疑問が少しでも解決するよう、私の教員時代・校長時代の経験をもとに、本音でお答えします。」

先生、お願いします!

Q1 通知表はなぜ存在するのでしょうか? 評価に一喜一憂してしまい、あまり必要性を感じません。

A

そうですね。実のところ、私自身「通知表なんてなければいいのに」と思ったことは何度もあります。

たとえば、学年で定めた到達目標に届かなかった場合、どれだけその子が努力していても、通知表には「もう少し(がんばろう・△)」をつけざるを得ません。そんなとき私は、心の中で「ごめんね」とつぶやいていました。それは、担任としてその子に十分な支援ができなかったということでもあるからです。

ただし、評価は通知表のためだけに行うものではありません。本来は、私たち教師が授業を見直し、より良くするための大切な手がかりでもあるのです。ですから、「もう少し」を子どもにつけなければならなかったとき、それは自分自身の授業にも「もう少し」工夫が必要だというメッセージだと受け止めていました。

なお、通知表を出すか出さないかは校長の裁量にゆだねられています。実際、私が校長になったとき、通知表を廃止できないか真剣に考えたこともありました。けれど、保護者に子どもの学校での様子を伝える手段として、現時点で通知表に代わる適切な方法は見つかりませんでした。それならせめて、通知表が子どもや保護者の励みになるものであるようにと願い、必要に応じてお便りなどで詳しい説明を加えるようにしていました。

Q2 通知表は絶対評価になったのではないのですか? 1年生のわが子はテストはほとんど100点や90点以上なのに「よくできる(◎)」ではありません。

A

ご指摘の通り、通知表は2002年度から絶対評価に移行しました。ただし、特に低学年では平均点が90点以上になることも多く、子どもたちの間に大差はありません。

また、低学年に限らず、目標に到達した子どもすべてに「よくできる」をつけたいのが本音ですが、実際の評価はテストの点数だけではなく、学習に取り組む姿勢や提出物の状況など、総合的に判断する必要があります。そのうえで、同じ学級や学年の子どもたちの様子も踏まえ、場合によってはわずかに相対的な要素を加味して評価せざるを得ない場面もあるのです。そのため、僅差で「できる」となることもあります。

ですが、それは決して努力を否定するものではないのです。「よくできる」「できる」に関わらず、がんばっているお子さんをどうかしっかり認めて、たくさんほめてあげてください。

Q3 親から見たわが子の姿と先生の評価がずれているように思うのですが。子どもをちゃんと見てくれているのかな…と感じることがあります。

A

お子さんのことをいちばん理解されているのはおうちの方ですよね。通知表は、あくまでもそれぞれの学期で、一担任が把握したことを通知しているもので、お子さんの学校生活のほんの一部に過ぎません。おうちでの姿と異なる点もあるでしょう。

通知表に疑問を感じたら、まずお子さんと話をしてみてください。お子さんがどのように受け止めているか、子どもの声から見えてくるものがあるはずです。それでも納得がいかない場合は遠慮なく担任に尋ねてください。担任は一人ひとりの子どもについて日々の記録や提出物、授業中の様子など、さまざまな資料をもとに評価しています。きっと丁寧に説明してくれると思います。

保護者の不安が担任への不信感につながり、それが子どもにも影響してしまうことは、教師にとっていちばん避けたいことです。気になることがあれば、ぜひ率直に声を届けてください。

Q4 音楽や図工、体育などテストのない教科は、どのように評価しているのですか?

A

そこはみなさん疑問に思われるところだと思います。

国語や算数のようにペーパーテストがある教科は、はっきりと点数で結果が見えますが、音楽・図工・体育などの実技教科は教師の主観が入りやすい面があります。だからこそ、私は客観性を持たせるために、通知表の観点をもとに点数化して、日々の活動の様子や成果物など、できるだけ多くの記録を残すようにしていました。

図工の評価を例に挙げると、作品をなくしたり壊したりして最後まで仕上げられなかったときには「もう少し」をつけていました。もちろん、それも単なる結果だけでなく、そこに至るまでの取り組み姿勢も含めて判断しています。また、専科担任制を導入している場合は、その先生の見取りや記録に基づいて通知表がつけられます。

Q5 通知表をもらって、具体的にどのように生かしていけばよいですか? 子どもへの声かけのポイントも教えてください。

A

通知表をしっかり見てくださっていますね。素晴らしいです。

まず大切なのは、お子さんと一緒に通知表を開いて見ることです。そして何より先に、がんばったところ、よくできたところを認めて、大いにほめてあげてください。また、できれば教科書を見ながら、どのような学習をしたのかも聞いてみてください。学期によって学習内容が違うのですから、同じ教科でも上がり下がりすることもあります。お子さんと話すことで、その教科の中で何が得意で何が苦手なのかがわかってきます。

「わり算がちょっと苦手かな? 次はわり算をがんばってみようか」など、通知表を次の目標を見出すツールとして前向きに活用していただけたらと思います。

(イラスト:松井晴美)

厳しい質問、難しい質問にも率直に向き合い、誠実にお答えくださいました。

最後に、村田先生から

通知表に関して、保護者のみなさんから多くの疑問が寄せられることは、学校への期待と不安の表れだと思います。だからこそ、学校として今の通知表を子どもにも保護者にもよりわかりやすいものにしていく工夫が必要だと感じています。

学校では「通知表の見方」というプリントを配布していますが、それだけでは十分に伝わらないことも多くあります。また、個人懇談会では個別の話題が中心となり、通知表の全体についての見方までは十分話すことができません。もし通知表について疑問を感じられたときは、どうぞ遠慮なく学校や担任にご相談ください。繰り返しになりますが、それがいちばん確かな解決への道です。

私自身、通知表作成の際、一人ひとりの子どもの顔を思い浮かべながら丁寧に時間をかけていました。そうして出来上がった通知表ですが、どうしてもよいことばかりではなく、厳しい結果になることもありました。それが励みになるのではなく、子どもが親から叱られる原因になるかと思うと辛くなります。通知表が、子どもの力を信じ、次の一歩を応援するものとして生かされていくことを、心から願っています。

いかがでしたか?

通知表は、学校と家庭、子どもをつなぐコミュニケーションのひとつ。疑問に思うことは先生に相談し、嬉しいことは子どもと共有する。そんなふうに、うまく活用することがポイントです。

今回の記事が、みなさんの参考になれば幸いです。

制作協力:Third Eye

この記事が含まれる連載はこちら

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育