子どもの習いごとはいつから?費用はいくらくらい? みんなの習いごと事情

みんなの習いごと事情

子育て世帯で気になる習いごと事情。データをもとに人気の習いごとや平均費用を徹底調査しました!

習いごとの話題になると気になるのが、「うちの子も何かさせたほうがいいの?」、「いくらかかるの?」といったことではないでしょうか。今回は、全国の1000人を超える未就学児の子育て家庭を対象に行った「園児の習い事についての調査」(株式会社こどもりびんぐ/シルミル研究所調べ・2024年7月実施)を紐解きながら、皆さんの習いごと事情と、習いごとを始めるときのチェックポイントなどをご紹介します。

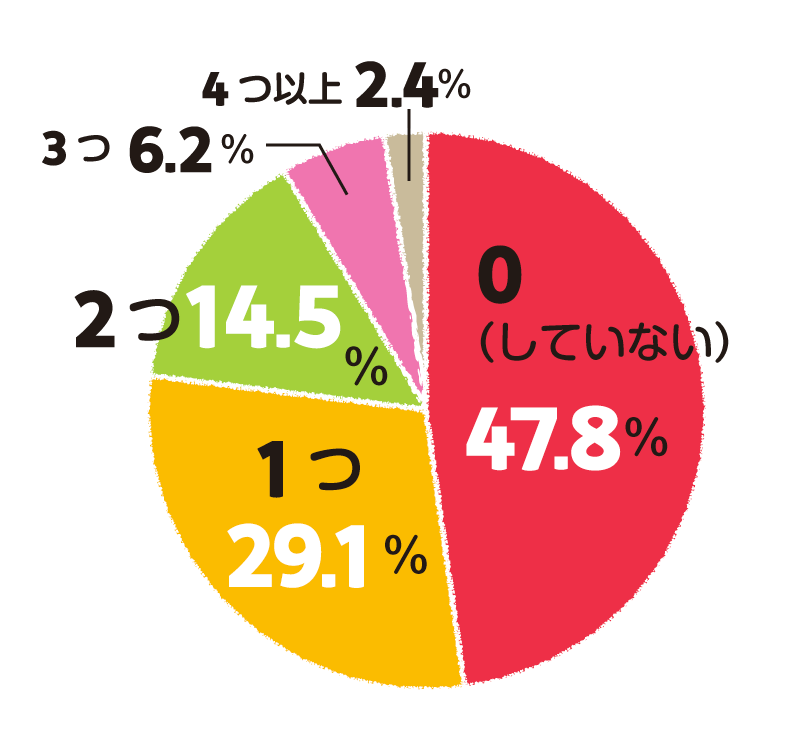

みんな、どれくらい習いごとをしてる?

さて、就学前の子どもたちは、一体どれくらいの割合で習いごとをしているのでしょう?

今回の調査に回答をいただけた家庭は全1109家庭(0歳児クラス3.6%、1歳児クラス7.9%、2歳児クラス10.4%、3歳児クラス(年少)26.7%、4歳児クラス(年中)26.7%、5歳児クラス(年長)24.7%)ですが、「お子さんはいくつ習いごとをしていますか?」に対する回答は、下記の通りでした。

資料出所 「園児の習い事についての調査」(株式会社こどもりびんぐ/シルミル研究所調べ・2024年7月実施)

「お子さんはいくつ習いごとをしていますか?」

何らかの習いごとをしているご家庭は全体の約半数で、そのうちの6割程度が1つだけ習いごとをしている、という結果です。

「〇〇ちゃん、2歳からあそこのスイミングに通ってるんだって」「〇〇くんは、ピアノと英語で忙しそう」なんて話題が出ると、つい慌ててしまいがちですが、我が子はどうするのがいいのか、落ち着いて考えたいですね。

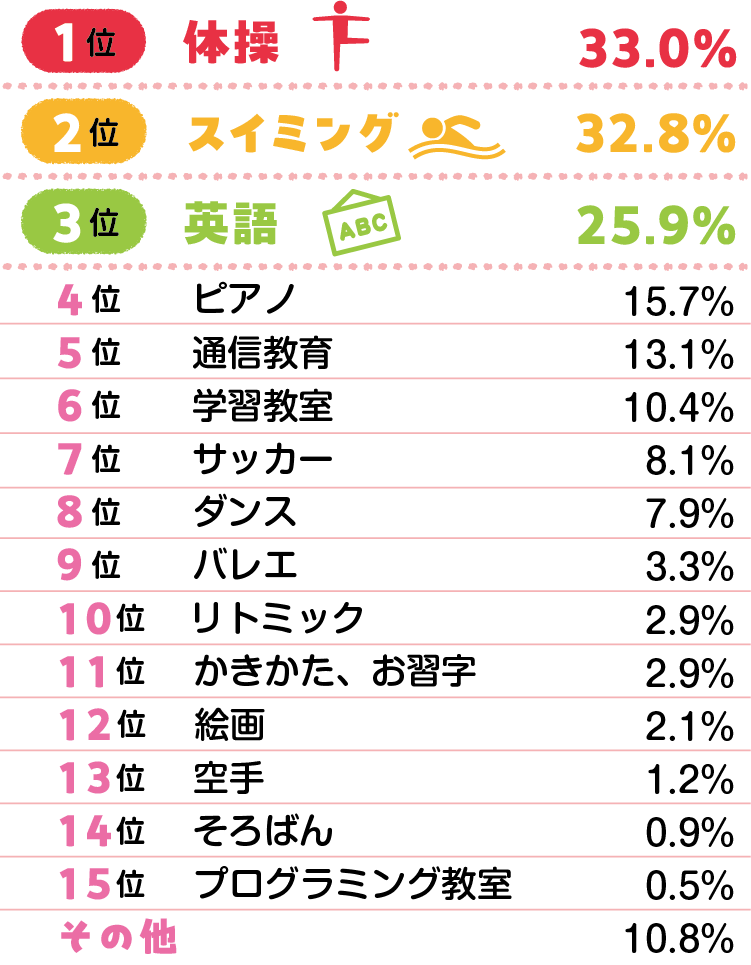

今、人気の習いごとは?

「お子さんがしている習い事は何ですか?」の質問に対しての回答は、下記の通りでした。

資料出所 「園児の習い事についての調査」(株式会社こどもりびんぐ/シルミル研究所調べ・2024年7月実施)

「お子さんがしている習い事は何ですか?」

体操、次いでスイミングが上位を占め、また、サッカー、ダンス、バレエなど、形は違えどスポーツ系の習いごとが多くエントリーしていると言えそうです。そのほか、英語、ピアノ、通信教育・学習教室など、まなびや芸術に関するものへの関心の高さがうかがえます。

人気の習いごとで何が育つ?

では、人気の高かった習いごとについて、習いごとを通して何が育まれるのかなど、順に見ていきましょう。

● 体操

体操は、運動神経やバランス感覚、柔軟性などが養えることから、人気があります。幼児期は神経系が急速に発達する時期で、5歳で約80%、12歳でほぼ完成すると言われています。この時期に体操を通じて多様な動きを経験することで、運動能力の基礎を築くことができ、さらに、身体能力・運動能力が著しく発達する「ゴールデンエイジ(9~12歳)」の成長を支えることにつながります。

また、いろいろな技に楽しく挑戦しながら達成感を得る経験は、体を動かす楽しさを知るきっかけにもなるでしょう。

● スイミング

乳幼児のうちから始められる水泳は、体に過度な負担をかけずに全身運動ができるのが魅力です。心肺機能の向上や体力づくりにもつながるほか、さまざまなスポーツのもととなる体の動かし方やバランス感覚が身に付きます。実際に一流スポーツ選手の多くが、就学前に水泳を習っていたという話もあります。

また、小さいうちから水に慣れておくと、小学校のプールの授業も怖がることなく参加できるでしょう。

● 英語

英語は2020年度から小学校の5・6年生で必修科目となっていますが、音に敏感である幼いうちに英語にふれることで、音の聞き分けや、正しい発音・アクセントが身に付くことが期待できます。

また、子ども向けの英語教室は、あそびを通じて英語にふれられるところが多く、楽しみながら取り組めるようです。小学校に上がる前から英語にふれておくことで、苦手意識を持つことなく、スムーズなまなびへとつながるかもしれません。

● ピアノ

音感・リズム感・表現力などを身に付けられるピアノは、音楽自体を楽しむセンスも養われます。リズム感を身に付けて、ほかの楽器やダンスに活かすこともできますね。

また、発表会などで人前に立つ経験は、勇気をもって何かに挑む姿勢や、緊張感がある中でも実力を発揮できるメンタルを育てるという側面もあります。

● 通信教育・学習教室

学齢に応じたカリキュラムが組まれており、基礎学力や学習習慣を育むのに一役買ってくれます。幅広い内容の教材や書籍を自分で揃えるのは大変ですが、通信教育や学習教室を活用することで、幅広い内容に無理なくバランスよくふれることができます。

また、この学齢でこれくらいのことをやっておくとよいという目安にもなるでしょう。

● サッカー

個人個人の運動スキルが高まることに加えて、ポジションに応じた動きをしたり、チームとしての戦術を考えたりといった、団体競技ならではのおもしろさがあります。習いごとを通じて仲間ができやすく、小学校以降の集団あそびなどでも経験が活きる機会が多いのも魅力です。

そのほか、身体的なトレーニングと同時に礼儀作法も重んじる武道・格闘技は、子どもの精神面での成長も期待できます。

また、習字やそろばんなどの昔からある習い事は、単に字がきれいになる・計算が得意になるといったことだけでなく、先人の知恵や作法をまなぶよい機会になるでしょう。

近年注目されているプログラミングは、家庭だけではなかなか取り組むのが難しいですが、習いごととして取り入れることで、小学校以降に取り入れられているプログラミング教育のイメージが持てたり、情報や知識を組み合わせ、物事を体系的に考える力が鍛えられたりすることが期待できます。

お子さんがどんなことに興味があるのかに注意を払いながら、体験から始めてみるのもいいですね。

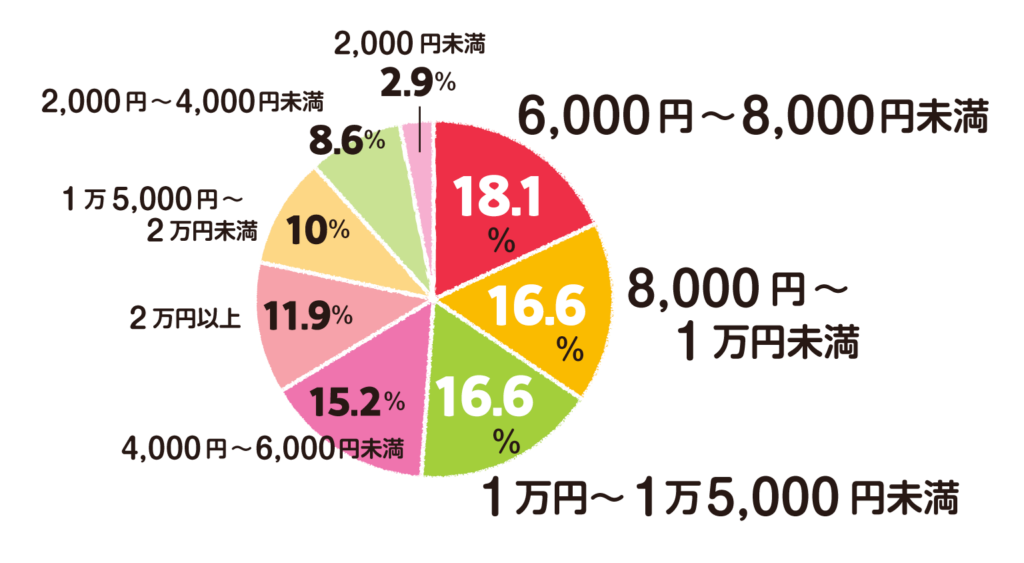

気になる費用。習いごとにいくらくらいかけてる?

続いて、毎月習いごとにいくらくらいかけているか、お聞きしてみました。

資料出所 「園児の習い事についての調査」(株式会社こどもりびんぐ/シルミル研究所調べ・2024年7月実施)

「園児のお子さんの習い事にかかる費用は月額いくらですか?」

かかる費用は、各家庭の状況によって異なりますが、「4000〜15000円未満」がボリュームゾーンとなっています。やや高額にも見える2万円以上の回答は全体の11.9%。

兄弟で通わせている・一人っ子が複数の習いごとをするなどケースは様々ですが、一定数の保護者の方々が幼児期からの習いごとに重きを置き、その影響や成果に期待を寄せていることが読み取れるデータと言えるしょう。また、4000円未満が一定数存在することにも注目です。お金をあまりかけずとも、習いごとができることを証明してくれています。

習いごとを始めるときのチェックポイントは?

習いごとを始める際には、まずはお子さんの興味と習いごとにかかる費用などをおさえておきたいですが、改めて他にチェックしておくべき項目をご紹介します。

◆ 内容や難易度

お子さんが興味を示す習いごとが見つかったら、まず習いごとの内容や難易度がお子さんの興味や学齢・意欲とマッチしているか、確かめましょう。カリキュラムはどのようになっているのか、また、大会や発表会などがあるかも確認しておきましょう。

◆ 先生の指導法や教室の雰囲気

個別指導なのか、グループレッスンなのか、先生の指導法が我が子にとってわかりやすいかも重要です。

すでにその教室に通っているお子さんや保護者の様子を観察したり、話を聞いたりできると安心ですが、

そうでない場合も口コミを確認したり、聞ける範囲で先生に尋ねてみましょう。

◆ 場所

通いやすいかどうかは、習いごとを継続するためにも重要です。毎回ストレスなく送り迎えができるか、場所は十分に吟味しましょう。必要に応じて駐車場や駐輪場があるかも見ておけるといいですね。スクールバスの運行で、送迎をフォローしてくれるスクールもあります。

◆ 係などの当番

サッカーや野球などの団体競技の習いごとでは、保護者が当番や試合の引率を担うこともあります。そうした役割を果たせるか、どの程度それが義務付けられているかも判断基準のひとつです。質問をするなどして、チームに入る前に情報を得ておきましょう。

習いごとを楽しもう

家庭内だけでは得られない経験ができる習いごと。泣いたり笑ったり、ときに挑戦の心に火がついたり。イキイキと楽しむ子どもたちの表情に、思いがけない成長を感じる瞬間もあるでしょう。慌てて習いごとを始める必要はありませんが、世界を広げるのに習いごとを取り入れてみるのもいいかもしれません。

お気に入りの習いごとが見つかったら、子どもたちといっしょに、おうちのかたも楽しんじゃいましょう。

文/池ノ内契忠 編集協力/東京通信社

出典/「園児の習い事についての調査」(株式会社こどもりびんぐ/シルミル研究所調べ・2024年7月実施)

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育