笑い飯・哲夫さんが語る「学び」と「子育て」 〜哲夫流・教育観(前編)

インタビュー 子育てサプリメント

今、子どもに必要な力とは。子どもの教育に良くないものとは。お笑い芸人・哲夫さんが教育や子育てについて熱く語ります。

子どもにとって大切なのは、テストの点数だけではありません。信頼できる先生との出会い、地域でのつながり、そして自然や遊びのなかで育まれる想像力。

お笑い芸人・「笑い飯」の哲夫さんは、学習塾「寺子屋こやや」の経営もしながら、学びや教育について考え続けています。今回は前後編で、哲夫さんの教育観をお届けします。

哲夫(てつお)さん

1974年奈良県出身。関西学院大学文学部哲学科卒業。2000年に西田幸治と漫才コンビ・笑い飯を結成。2010年、Mー1グランプリで優勝。賞レースで結果を残す一方、相愛大学人文学部客員教授を務めるなど教育活動にも注力。著書に『えてこでもわかる 笑い飯哲夫訳 般若心経』(ワニブックス)『がんばらない教育』(扶桑社)など。

信頼関係があれば子どもの成長につながる

僕は「体罰」と「愛のムチ」を一緒くたにして、全部「暴力だからやめろ」って言う風潮には、どうしても違和感があるんです。僕自身、そういう「愛のムチ」を受けて育ってきた世代ですから。もちろん、行きすぎた指導はあかん。でも、先生と生徒の間にちゃんと信頼関係があったら、心の絆で受け止めることができるんです。

中学のときに世話になった先生に会うと、「今は時代が変わって、あのときの教育方針は間違っていたということになっている。ごめんなさい」と謝ってくれるんです。でも僕は「先生、何言うてるんですか。僕、先生のおかげで、ほんまにまともになれたと思ってます」って返すんです。ほんまに感謝してるから、先生を恨んだことは一度もありません。

最近は「○○は禁止」「こういう指導はNG」と、細かいルールで先生をがんじがらめにしているように思います。先生が本来持ってる裁量とか権限を横取りするようなことは、現場の先生をしんどくさせるだけだと思うんです。

暴力と言われてしまうのは、信頼関係がいいかげんなまま、先生がイライラして子どもを指導してしまうからです。ちゃんと子どもを大事に思って、信頼関係の上で厳しくするなら、それは子どものための指導になる。境界線はそこにあるんやろなって。

教員のなり手不足に思うこと

学校の先生って、ほんまに大変な仕事やと思います。やることはたくさんあって残業だらけだし、現場を見てると「そら教員志望が減るのも無理ないな」と感じます。子ども一人ひとりに平等に接しなあかんけど、正直、イライラさせられる子もおるわけです。僕なんかもきっと、先生にとってはイライラ要員やったんやろなぁと思います。

必要なのは「先生になりたい!」って思わせることだと思うんです。報酬の面ももちろん大事ですけど、それ以上に「子どもの成長を見守っていける」というやりがいとか、誇りを持てる魅力がいるんですよね。

僕も大学でたまに授業をするんですけど、そのたびに「自分、しゃべくりだけでめっちゃ楽な仕事してるな」って思うんです。漫才のネタ中に「相方の口くさいなぁ」とか思っても、それは数秒の我慢で済む(笑)。でも先生は毎日、子ども相手に向き合って、大きな責任を背負ってる。これはほんまにすごいことやと思います。

もっとドラマや映画の中でも、「先生ってかっこええな」って思える描き方が増えてもいいと思います。そういう社会のイメージも含めて、「先生ってええな」って若い人に思わせる仕掛けが必要だと思いますね。

「人」が子どもの学ぶ姿勢を変える

僕自身の経験から言うと、先生ってやっぱり絶対的な存在でした。国語でも数学でも社会でも、科目の好き嫌いよりも「先生が好きかどうか」で成績が変わってくる。先生が魅力的やったら、生徒は自然と学ぶ姿勢になるんです。

面白おかしく説明してくれる先生、ちょっとしたツッコミを混ぜて笑わせながら教えてくれる先生。こんな人になりたい、という憧れの対象になりました。授業のやり方だけではなくて、人との接し方やノリ、ツッコミの呼吸も、知らんうちに吸収してたと思います。僕のツッコミの間合いなんかも、先生から学んだ部分があります。

僕はもともと、教える事自体に興味があったんです。大学時代は家庭教師や塾講師もやってました。でも同じ時期にお笑い活動も始めていて、「どっちが自分を一番輝かせるんやろ」って天秤にかけた結果、芸人の道を選んだ。だからこそ、先生という職業で頑張っている同級生を見ると「かっこいいなぁ」と思いますし、僕の中でもずっと尊敬の対象です。

勉強することで生まれるもの

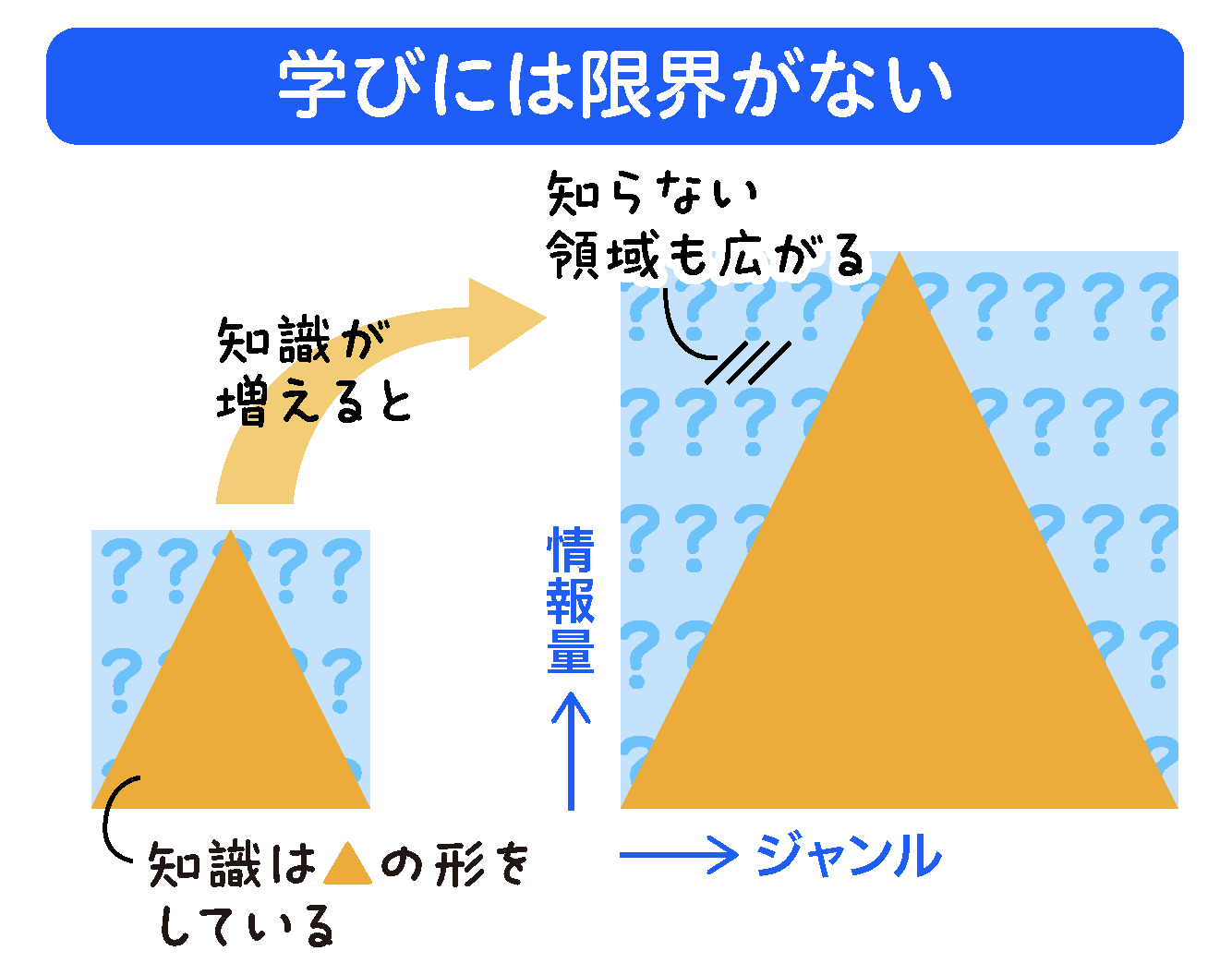

知れば知るほど、知らないことが増えていく。僕の中では、「知識」って三角形の形をしているんです。横幅がジャンルで、縦幅が情報量。その全体を四角で囲むと、三角形の外側の部分が「自分の知らない世界」ということになる。

学んでいくうちに、この三角形はどんどん大きくなっていきます。けれど同時に、外側の「知らない領域」も広がっていく。そして「ああ、まだまだ自分は知らんことだらけやな」と気づかされるわけです。そうすると自然と謙虚な気持ちが生まれる。「実るほど 頭(こうべ)を垂れる 稲穂かな」という言葉の通りです。知れば知るほど、かえって「僕なんて何も知りません」と言えるようになる。威張るんじゃなくて、頭を下げられるようになるんです。

農作業をしていても同じです。農機具を使っていて少し壊れたときに、「この直し方は知らんわ、ちょっと習っとこ」となる。一度覚えても、また別の整備の必要が出てきて、終わりがない。どんどん新しい「知らなかったこと」に出会っていく。そうやって「学びには限界がない」とわかっていくんです。

「寺子屋こやや」の学びは、自発的な学び

僕がいまやっている「寺子屋こやや」では、基本的に子どもは何をやっても自由です。来たからにはとりあえず机に向かう。まずはそれでええんです。宿題を持ってきてやる子もいれば、課題プリントをやる子もいる。特に縛らずに「なんかしてる」状態をつくる。それだけで十分と思っています。

大人はどうしても「成果」を見たがりますよね。でも子どもにとっては、「机に向かって過ごした時間」そのものが積み重ねになる。だから「なんかやってる」時間を守ってあげたい。自由にさせながら、少しずつ自分で考えて、学びを積み重ねていく。その繰り返しが一番やと思うんです。

哲夫さんにとって教育の原点は「先生」。先生との出会いが、哲夫さん自身の学びやお笑いにも大きく影響してきたのでしょう。そして哲夫さんの学びの核心は「知るほど謙虚になる」こと。

新しい課題に直面するたびに「まだまだや」と思える姿勢こそが大切だとおっしゃっています。

「寺子屋こやや」で子どもたちに関わりながら、「なんかしてる時間」を大切にする教育を実践している哲夫さん。前編では、先生との関わりや教育観を語りました。

後編では、地域や環境、子どもの未来についてのお話です。

取材・構成/甲斐ゆかり(サード・アイ)

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育