小1になると、放課後はどう過ごす?

小学1年生になると、下校後はどう過ごす?放課後を楽しく安全に過ごすには?学童の先生にうかがいました。

目次

おうちで過ごしたり、友だちと遊んだり、学童や習い事に行ったり……小学1年生のお子さんの放課後の過ごし方にはさまざまな選択肢があり、小学校入学を控え、悩んだり不安に感じたりしているおうちのかたも多いのではないでしょうか。

何をどう選択すれば、下校後の時間を楽しく、安全に過ごせるのか。子どもたちの放課後の充実を長年支えてきた、民間学童の武野先生にお話をうかがいました。

武野知絵子さん

ポケモングローバルアカデミー

たまプラーザマネージャー

同施設の設立当初より勤務。従来の預かり機能だけでなく “まなび”の要素が詰まった「楽しくてためになる時間と空間」を目指し、多様な教育プログラムを提供している。

ポケモングローバルアカデミーHP ➡ https://www.shopro.co.jp/pokemon-edu

小1の放課後の過ごし方の選択肢としての学童利用

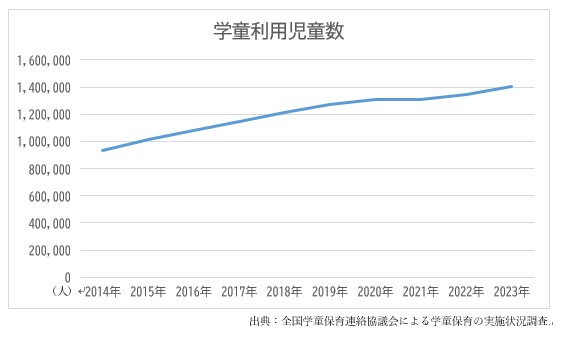

全国学童保育連絡協議会が毎年実施している学童保育の実施状況調査によれば、学童の利用者は年々増えています。共働き世帯が増えたことが大きな要因ですが、子どもが安心して遊べる公園が近所にないなどの居場所の問題、多くの子どもが学童や習い事で忙しく、子ども同士の予定が合わないなどの遊ぶ機会の減少、気温の高い夏に外遊びしにくいなどの気候変動の影響など、実にさまざまな要因があわさって、多くのおうちのかたがお子さんの放課後の居場所確保に頭を悩ませています。

コロナ禍を経て、在宅勤務になったから家で子どもの面倒を見られると思ったけれど、仕事中に子どもの相手をするのは難しく、年度の途中から「やっぱり学童に入会したい」というかたもいらっしゃいました。 学年が上がれば、1人で家で静かに過ごしたり、友だちと遊びに出かけたりするお子さんも増えますが、低学年のうちはなかなか難しく、やはりみなさん安心して過ごせる居場所を探していらっしゃいますね。

習い事のように民間学童を利用されるご家庭も

民間学童は、共働きかどうかに関係なく、利用されるご家庭が多いです。就学と同時に放課後を習い事で埋めようとされるおうちのかたもいますが、1年生からたくさんの習い事を始めることは、お子さん自身の体力や送迎の関係もあってハードルが高いです。かといって、おうちで過ごすばかりではタブレットなどを使う時間が長くなりがちで、お友だちとの関わりが少なくなってしまいます。

民間学童は英語や体操に特化しているところなどもあり、習い事感覚で通っているお子さんも多いですし、公立学童と併用し、週何回かだけ民間学童、といった利用の方法もあります。 学童というと週5日通うイメージがありますが、必ずしもそうではなく、それぞれのご家庭のケースやお子さんの希望に応じて、臨機応変に利用されています。

4・5月は新しい環境に戸惑いも。ゆっくり見守って

ついつい放課後の居場所の確保にやっきになってしまいがちですが、お子さんの様子を見守り、励ますことを忘れないでください。入学直後の4・5月は環境の変化が大きく、自分の感情を外に出しにくい時期です。思っていることを口に出せるお子さんはいいけれど、うまく話せないお子さんや、感情を抑えて「大丈夫」と済ませてしまうお子さんもいます。

学童で1年生の様子を見ていても、6月くらいから馴染み出すお子さんが多いです。最初はうまくいかなくても、あせらず、ゆっくり見守ってあげてください。そして、親子で会話をする機会を増やし、なるべく素直な気持ちを引き出してあげてください。入学時期は、困っていることを解決しなきゃ、という働きかけよりも、応援する気持ちと何気ない会話が大切です。子どもは、必ず成長します。信じて乗り越えていきましょう。

どこで過ごすにしても防犯意識は大切

子どもたちの安心・安全を守るために、子どもたち自身の防犯意識を高めておくことも大切です。公園への行き帰り、学童からの帰り道、お友だちの家へ行くとき……どんな場合であっても、通る道を決めておくとよいでしょう。あらかじめ人通りの少ない場所や交通事故の多い場所を確認して避けること、時間帯によって通りの雰囲気が変わることもあるので把握しておくこと、防犯カメラがあるかどうかもチェックしたいところです。

私たちの学童でも、「ヒヤリハットマップ」を作って子どもたちと情報を共有し、公園に出かける前には必ず約束事を確認します。卒業したお子さんも含めて、「何かあったらここ(学童)においで」という話もしています。楽しい小学校生活のために、準備できることはしておきたいですね。

学童で過ごす1年生の保護者に これだけは伝えたい!

■子どもは、子ども同士の関わりから学びます

社会性は、お友だちと過ごす中でこそ身につくもの。けんかやもめ事も大切な体験です。また、上級生との関わりの中では、「あんなふうになりたい」という気持ちが自然と芽生え、意欲や成長につながります。さまざまな学年のお友だちと関わることができるのは、学童という環境だからこそだと思います。

■心配事は先に先生と共有しましょう

小学校生活で心配なことや集団生活でのお悩みがあったら、あまり考えすぎず、正直に学童の先生に話しておきましょう。学童は入学式の前から始まることが多いので、最初の安心感につながります。また、予めわかっていることで、学童側も適切なサポートを行えます。

■記名や印つけで、持ち物管理のサポートを!

小学生になると、持ち物の管理は自分で!が基本になりますが、いきなり完璧にできる子はいません。特に低学年のうちは、忘れ物、靴や傘の取り違えがたくさんあります。すべての持ち物に記名していただくのが一番ですが、防犯上名前を書きにくい場合は、印をつけるだけでもいいので、お子さんが自分の物とわかるようにしておきましょう。

イラスト/市川彰子 文/池田恵子 編集協力/KANADEL

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育