親野智可等先生 子育て講演会 令和7年3月~動画&レポート

目次

- ●第1部 「自ら動く子ども」に育てる親子関係「~しなさい!」を言わなくて済む魔法の声かけ・関わり方

- 【1】 否定的な言葉は弊害しかない

- 【2】 ほめるの具体的コツ 部分をほめる&場面をほめる

- 【3】 言いたいことは良い雰囲気を作ってから言いましょう

- 【4】 子どもをリスペクトしましょう

- 【5】 無条件に、丸ごとほめましょう

- 【6】 言いたいことがあっても、まずは共感

- 【7】「Yes,Yes,But」 共感と安易な同調はわける

- 【8】 学校に行くのも、不登校も、一つの選択肢

- 【9】だらしない、~できないは生まれつき

- 【10】 工夫する、手伝う、それでもダメならやってあげる

- 【まとめ】言葉を変え、親子関係をよくする

- ▼関連ページ、サイトのご案内

全家研ポピー×ママノユメ教育部共催 子育て講演会

全家研ポピーと全国各地のママコミュニティをつなぐ「ママノユメ」がコラボしての「親野智可等先生講演会」、

第2回を令和7年3月28日(金)、大阪駅前第一ビルにて開催しました!

配信視聴も含め、多くの方にご参加いただきました。

「お話の中で具体例をたくさん挙げて下さったので、とてもイメージしやすく言葉がスーッと入ってきて、2時間があっという間でした」

「親子関係を良くしていこう!と決意しました!またセミナーに参加したいです!」…

2部の「子育て相談おはなし会」も含めた講演会、

「自ら動く子ども」に育てる親子関係

「~しなさい!」を言わなくて済む魔法の声かけ・関わり方

の全内容をお届けします!

第2部の「子育て相談おはなし会」の模様はこちらでお伝えしています。

親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。

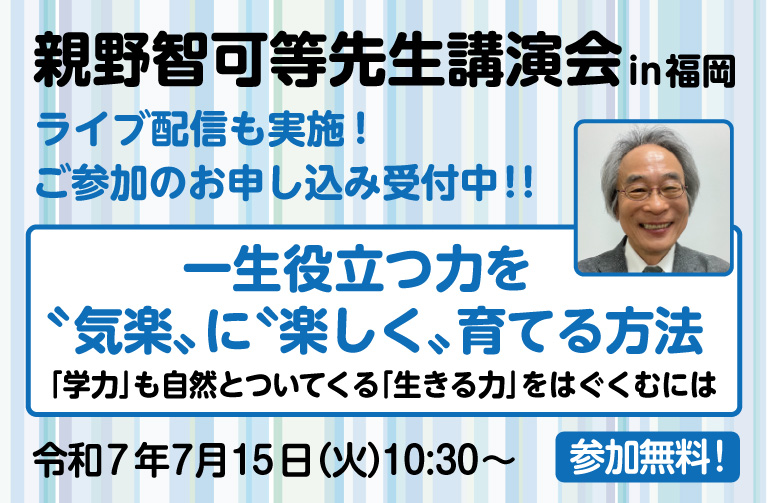

令和7年7月15日、親野智可等先生講演会「一生役立つ力を〝気楽〟に〝楽しく〟育てる方法」開催を予定しております。

●第1部 「自ら動く子ども」に育てる親子関係

「~しなさい!」を言わなくて済む魔法の声かけ・関わり方

自ら動く子どもに育つ親子関係の秘訣とは?

親も子どもも笑顔で過ごせば、子育てが楽になります。

【1】 否定的な言葉は弊害しかない

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係1 再生時間:約7分37秒

≪否定的な言葉は弊害しかないの要約・ポイント≫

ある男の子の話

いつも母親に怒られていまいた。

朝起きたら「早く起きて朝ご飯を食べなさい!」

ご飯を食べたら「ご飯を食べる前に、顔を洗いなさい!」

顔を洗ったら「水をこぼして! 拭きなさい!」

拭いていると「いつまでやっているの! 早く食べなさい!」

また食べ始めると「ゆっくり食べなさい!」…

ある女の子の話

授業の一環で母親から手紙をもらいました。

手紙の内容は、その子がおなかの中に宿ったとき、生まれたときの想い。

女の子は手紙を読んでこう言いました。

「今、初めてわかった! ママ、私のこと好きだって!」

その子の母親は

「~しなきゃダメでしょ!」「~したの?」

と否定的に叱ることが多かったのです。

愛情があって言っていても、否定語表現でずっと言われると、

子どもは「私のこと、あまり好きじゃないのかな」という親に対する不信感が出てきます。

「私ってダメな子だな」という自己否定感も出てきます。

子どもがそうした気持ちを持つと、親子関係は悪くなり、親が言うことも素直に聞かなくなります。

「なんで~しないの」「~しなきゃダメでしょ」といった否定的な言葉は弊害しかありません。

否定的な言葉を肯定的な言葉に言い換える「自己翻訳」が大切!

それが無理でも、相手を責める表現は使わないこと。

【2】 ほめるの具体的コツ 部分をほめる&場面をほめる

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係2 再生時間:約6分50秒

≪ほめるの具体的コツ 部分をほめる&場面をほめるの要約・ポイント≫

〈肯定的な言いかえ、責める表現を使わない具体的方法〉

ほめる。「がんばってるね」「できたね」「うれしいね」「~してくれてありがとう」「助かるよ」等

肯定的な言葉に徹する。

ママ、パパが肯定的な言葉で接するようになると…、

子どもに「ママ、パパは私のことを好きだ。愛してくれている」という気持ち、

「私もママ、パパのことが大好きだ」という気持ちが育ちます。

親子関係が良くなり、自己肯定感も生まれ、良い循環が始まります。

子育てで一番大事なのは親子関係。1から99まで親子関係を大切に! 勉強やしつけを優先しない!

親子関係は子どもにとって最初の人間関係。そこで他者信頼感が持てると、人間関係を築けるようになります。

★80%は言葉で決まる。ほめるコツは「部分」と「場面」をほめること。

●部分をほめる

子どもの日記や作文を読んだとき、「雑だな」「ちょっとしか書いてない」「ワンパターンだな」「字が汚い」…と、

否定的なことが見えてしまういがちです。

ほめられる部分を探しましょう。「ここは気持ちがよくわかる書き方だね」「会話の文章が生き生きしているね」「この字は形がいいね」「この字の右はらいはきれいだね」…、ほめられる部分は必ず見つかります。

書き取りも、とにかく部分に花まるをつけて、

どうしても直させたいときは最後にちょっとだけ「この字だけ直そう」。

順番が大事です。最初に良い雰囲気を作って、最後にちょっとだけ言いたいことを言う。

順番が逆だとうまく行きません。

●場面をほめる

食事が終わったときに、「こぼさずに食べてくれたね。ありがとう。助かるよ」。

なかなかこれを言ってあげられない。

逆にこぼしたときには必ず言う。

「こぼしたら拭かなきゃ」「こぼしちゃダメ」…、だから叱ってしまう。

ごく普通にできてあたりまえのとき、先にほめる。

きょうだいゲンカも、ケンカがないときに「あなたたち仲いいね」と先に言ってしまう。

そうすると「おれたち仲いいんだ!」と良い自己イメージができ、だんだん仲が良くなってきます。

「ケンカしちゃダメ」「仲よくしなきゃダメ」と言っていると、「おれたち仲が悪いんだ」と本当に仲が

悪くなってしまう可能性があります。

【3】 言いたいことは良い雰囲気を作ってから言いましょう

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係3 再生時間:約5分42秒

≪言いたいことは良い雰囲気を作ってから言いましょうの要約・ポイント≫

Yさんの話

子どもが洗濯物をすべてたたんでくれましたが、Yさんはこう言ってしまった。

「ズボンは端と端を合わせてたたまなきゃダメ」

Yさんは言った瞬間、「しまった」と思いましたが、

子どもはそれを聞いて「いいよ、もうやらないから」となってしまいました。

★まずはほめて感謝する、楽しく会話する

こういうときも、言いたいことは置いておき、先ずは良い雰囲気を作ることです。

「ありがとう。助かるよ」と、まずほめて、感謝して、

最後に「ズボンは端と端を合わせるときれいになるよ」。これが大事。

夕方、子どもが遊んでいるとき、イライラしてついこんなことを言ってしまう。

「ダメでしょ! 夕飯の時間なんだから、はやく片づけて!」

これも子どもが反発しますので、先ずは良い雰囲気を作る。

「いっぱい遊んだね」「楽しく遊んだね」と声をかけたり、「これはなに?」と聞いてみたり、

「恐竜のウンチだよ!」

「恐竜のウンチをブロックで作ったんだ。よくできてるね!」

ちょっと会話をして、よい雰囲気を作った後に「じゃあ片づけようか」と声がけすると、

「は~い」となる可能性は高くなります。

★「楽しく集中して遊び」の中断はもったいない!

子どもがものすごく集中して遊んでいる、でももう夕飯というとき、だいたいの人は、

「もう夕飯だよ、あとでやればいいよね」

と遊びをいったん中断させて夕飯を食べさせます。

「早く片づけたいし、早くお風呂に入らせたいし、寝かせたい」

生活をうまく回転させるためには自然ですが、

脳科学的には子どもが遊びに集中しているとき中断させるのは非常にもったいない。

子どもが好きなことに熱中して頭を使っているとき、

その脳の血流は爆上がりし、脳細胞に酸素を大供給します。

ドーパミンも出て、脳のニューロン同士をつなぎ合わせて情報をやりとりするシナプスも増えます

シナプスが増えると脳の処理能力が上がります。頭がいいとはシナプスの数が多いこと。

子どもが遊びに集中しているとき、脳は育っているのです。

【4】 子どもをリスペクトしましょう

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係4 再生時間:約5分2秒

≪子どもをリスペクトしましょうの要約・ポイント≫

★子どもとも人間同士あたりまえのことを!

「なぜそこまで子どもの機嫌をとらなければいけないのですか? 子どもにこびへつらっているようで、なんだかなと思います」…、こんな疑問を持つ方もいます。

子どもの機嫌をとっているとか、こびへつらっているとか言うことではありません。

最初に良い雰囲気を作ってから言いたいことを言うのは、人間同士として当たり前のこと。大人同士ではみな、ごく自然にやっていることです。

「子どもは大人より下。だから気を遣う必要がない」という意識があるから、リスペクトできない。

これが子どもの成長にとって良くないということがわかっています。

例え2・3歳の子どもでもリスペクトして、気持を思いやり、ていねいな言葉で接するほうが子どもは伸びます。

★リスペクトは子どもを精神的成長させます

命令口調で接すると、

「どうせ私は子どもだもん」「どうせ私は大した存在じゃない」

という意識が子どもに染みついてしまい、自己否定感につながります。

リスペクトをすると子どもは、

「リスペクトに応えなくちゃ」

と自分の言葉や行動に責任を取るようになり、精神的に成長します。

また、リスペクトされた子どもは、リスペクトしてくれた親や先生に対し同じリスペクトを返します。

これがリスペクトの返報性です。

子どもを一人の人間としてリスペクトしてください。

それが子どものためでも、皆さんのためでもあります。

【5】 無条件に、丸ごとほめましょう

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係5 再生時間:約5分4秒

≪無条件に、丸ごとほめましょうの要約・ポイント≫

★丸ごと肯定する言葉が、自己肯定感を高めます

もう一つ大事なほめ方が、無条件に、丸ごとほめること。

「あなたのこと、大好きだよ」

「生まれてきてくれてありがとう」

「毎日あなたと一緒に暮らして本当にうれしい」

「あなたは私たちの宝物」…

こういう言葉です。

子どもの存在を丸ごと肯定する言葉が、子どもの自己肯定感を高めます。

残念なことに日本人はこれがとても苦手。「黙っていても伝わるだろう」というような文化があり

ました。

でも、それではやはり伝わらないんです。伝える努力が必要。

せめて誕生日には言ってあげてほしい。

★寝る前がほめるのゴールデンタイム

一番良いのは寝る前に、できればハグをしながら言ってあげること。

寝る前にハッピーな状態で眠りにつくと、寝ている間中ハッピーな状態が続くそうです。

朝の寝起きもよくなる。ほめるのゴールデンタイムは寝る直前です。

「うちの子はもう大きくなっちゃって、そういう言葉はなかなか言えないな」という方におススメな

のは、文章で伝えること。

手書きやメモ、LINEやショートメールでもいいです。

【6】 言いたいことがあっても、まずは共感

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係6 再生時間:約5分42秒

≪言いたいことがあっても、まずは共感の要約・ポイント≫

★正論は子どもを変えません

もう一つ大事なのが「共感」。

いろいろ言いたいことはあっても、最初は先ず共感してあげる。

例えば、お兄ちゃんが弟をたたいてしまった。

「どうしたのお兄ちゃん?」と話を聞くと

「だって遊んでたら、あいつがおもちゃを取ったんだもん」。

それを聞いてどうするか?

「おもちゃ取られたからってたたくの⁉ 暴力だよ、ダメだよ」

と正論を押し付けて子どもを変えられません。

★共感すると子どもはに信頼感が生まれます

子どもも頭ではわかっているけれど、気持の処理ができないだけ。

気持ちを処理できるのは共感です。

「そうだったんだ。いやだったんだね、お兄ちゃん」

と言ってあげると、お兄ちゃんはうれしい。

するとお兄ちゃんはもっと言いたいことが言える

「この前もそうだったんだよ」…

それにも「この前もそうだったの」とたっぷり共感してあげる。

内心思うことを言ってもしょうがない。

もともと子どもは自分の視野でしか見られません。

全部言いたいことを言って、共感してもらえると子どもはスッキリします。

そしてある精神状態に至ります。「ラポール」と言う、一時的な信頼状態です。

「お父さん、お母さんはわかってくれた! よかった!」

と信頼感がグーンと上がります。そこで

「弟はどう思っていたかな? 「お兄ちゃんこれからどうする?」と言ってあげれば、

「あいつもやりたかったんだ。先にやらせてあげる。だって僕お兄ちゃんだもん!」

となります。

もう答えは知っていたので、気持を処理してあげれば、素直にそれが出せます。

★「自己効力感」を育てることも大事

ファミリーレストランのレジで「これ買って!」と子どもがお菓子やおもちゃを欲しがったとき、

「何言ってるの、買わないよ!」

というような門前払いが続くと、子どもは

「自分は何を言っても無駄だ。自分の願いは叶えられないんだ」

と、自己無力感にとらわれてしまいます。

おススメなのは、気分を変えるよう「こっちでお話し聞かせて」と物がないところで話を聞くこと。

座って子どもと目線を合わせることが大事です。

上から言われると怖いから、子どもは心理的バリアを張って、話を聞かなくなります。

「だって〇〇くん持ってるんだもん」

「そうなんだ。みんな持ってるんだ。欲しくなるよね」

たっぷり共感して聞いてあげる。

それで買ってあげても良いんです。

買ってあげると子どもに、

「自分が願ったこと、欲しいものをあの手この手でアピール、働きかければ手に入る、夢がかなう」

という「自己効力感」が育ちます。

買ってあげられないときは、たっぷり共感して聞いた後、

「でも、この前これ買ったから今日は無理だよ」と伝えたり、

「帰りに公園で遊んでいこう」と少し方針転換したりしましょう。

これを「Yes,Yes,But」と言います。「Yes,Yes,Yes‥」、たくさん共感して、無理な時は「But,No.

だめだよ」です。

【7】「Yes,Yes,But」 共感と安易な同調はわける

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係7 再生時間:約5分6秒

≪共感と安易な同調はわけるの要約・ポイント≫

歯医者でのある親子の話

混んでいる待合室で、おそらく園児くらいの子どもが

「帰りたい! ずっと待ってる! お腹すいちゃった!遊びたい! 帰りたい!」と騒いだ。

「何言ってるの! あなたの歯のためでしょ! 帰れるわけないでしょ! わがまま言わな

い!」とお母さんは怒り、子どもがそれを聞いてもっとわめいた。

★共感、でも通すべきことは通す

そこはやはり共感です。

「そうだね。本当にいつまで待たせるのかね。帰りたいね。お母さんもお腹減っちゃったよ」

と言ってあげれば、子どもは

「お母さんもお腹ペコペコなのか!気持ちわかってもらえた。良かった!」

「もうちょっとがまんしてみようか」

となりやすいんです。

子どもも帰れないことはわかっている。

でも言ってみたい。愚痴なんです。

「帰りたいね。帰りたいね」と言いつつ帰らない。

これも「Yes、Yes、But」です。

「帰りたいね」と言っても、絶対帰ってはいけない。通すべきことは通さないといけない。

帰ってしまうのは安易な同調です。

★安易な同調はダメ! こんなときどうする?

3年生の男の子の家族が遊園地に行った。面白そうな遊具があったが、「4年生から」と書いてある。

子どもはその遊具で遊びたい。こういうとき、どう言いいますか?

① 「何言っているの。4年生からって書いてあるでしょ。ダメなものはダメ」

② 「遊びたいね。面白そうだね。でも、4年生からって書いてある。我慢しよう、来年できる。あそこにも面白そうなのがあるよ」

③ 「面白そうだね。いいよ、誰も見ていないから遊んじゃえ。あなた体大きしい大丈夫」

① の門前払いだと、子どもは寂しい。

でも、③はルール破りをすすめていることになる。

これも共感ではなく、安易な同調です。

共感と安易な同調はわけなければいけない。

和して同ぜず。和するけれど、同じ行動はとらないことです。

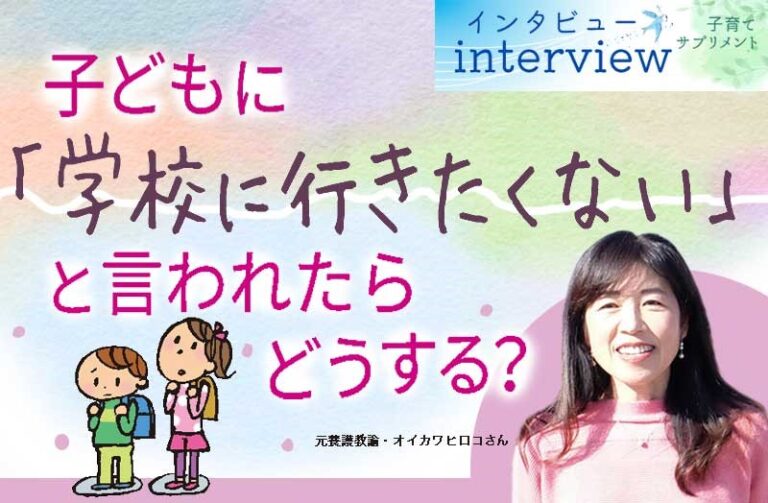

【8】 学校に行くのも、不登校も、一つの選択肢

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係8 再生時間:約3分37秒

≪学校に行くのも、不登校も、一つの選択肢の要約・ポイント≫

★先に結論ありきではなく、共感して話をたっぷり聞いてあげましょう

不登校の問題、「学校に行きたくない」と言われたときどうしますか。

親は「学校に行ってほしい」という気持ちがある。

だから「登校ありき」の対応になってします。

「何言っているの!休めないよ、はい行って!」

これはリスクがあります。

学校で子どもが余計に苦しんで、状況が悪化する可能性もある。

こういうときも、先に結論ありきではなく、共感して話をたっぷり聞いてあげること。

それで子どもはスッキリして、「じゃぁ行ってみよう」となる場合がある。

ならなくても、理由が見えてくる可能性が高まります。

「先生と上手くいっていないのかな」「仲の悪い子がいるのかな」「いじめられてるのかな」

休ませたほうが良い場合もある。学校に行くのも、不登校も、一つの選択肢です。

★学校に行く以外を選択した方が幸せになって、能力も上がっていくことも

10年、20年前とは状況が大きく変わってきています。

フリースクール、ホームスクーリング…、たくさんあります。

「登校させなきゃ」という気持ちで進めると、子どもが苦しみます。

「学校に向かない子」というのもいます。

神経発達症の子、グレーゾーンの子、非常にやりたいことがある子…

イヤイヤ学校に行って、苦しみながらあまり伸びないより、

フリースクールやホームスクーリングの中で伸びていく、

そちらを選択した方がその子が幸せになって、能力も上がっていくことも大いにありえます。

子どもが日々楽しく、安らかな気持で生活していくことを最優先する。

学校の方が良いのか、フリースクールの方が良いのか、ホームスクーリングの方が良いのか、

選択肢として考えるように意識をアップデートすることが必要です。

【9】だらしない、~できないは生まれつき

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係9 再生時間:約5分17秒

≪だらしない、~できないは生まれつきの選択肢の要約・ポイント≫

駅改札でのある親子の話

家族旅行中の両親と子ども2人、上のお兄ちゃんが切符をなくしてしまったらしい。

お父さんが大きな声でお兄ちゃんを怒る。

「だらしないからだ。いつもお父さん言っているだろう。家の中でも片づけしないし…。自分で探さ

なきゃダメ!」

★親の育て方やしつけが悪いのではない

楽しい家族旅行の中、なぜそうするのでしょうか?

お父さんとしては、しつけたい、だらしないのを直したい、

だから厳しくして、懲らしめたほうが子どものためだと思っている。

でも、これでだらしないのが直ることはありません。

だらしない、マイペース、片づけできない、朝起きられない、いやなことは後回し…、

これは親の育て方やしつけが悪かったためではありません。ほとんど生まれつきです。

同じように育てているきょうだいでも全く違うことがあります。

一人はしっかりしていて片づけできるのに、もう一人はだらしなく、片づけしないということがある。

★大人になればだんだん直る

だらしないのは子どもの資質なので、叱っても直らない。

大人になって仕事を始めれば、

「大事な書類をなくしては困る」「取引の時間に遅れては困る」…

というようになって、だんだんと直ります。

★人間同士であることを優先する

大人同士、例えば相手が同僚なら、切符をなくしたときは心配して一緒に探してあげます。

子ども相手だとしつけを最優先してしまうため、こうした当たり前のことができなくなります。

しつけのために非人間的になってしまう。

親子である前に人間同士であることを優先する。

そうすれば、子どもを人としてリスペクトでき、丁寧に、親切に接することができます。

【10】 工夫する、手伝う、それでもダメならやってあげる

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係10 再生時間:4分29秒

≪工夫する、手伝う、それでもダメならやってあげるの選択肢の要約・ポイント≫

★「手伝ったり、やってあげたりすると自立ができない」は迷信

片づけができない子や、朝起きられない子に対し、合理的工夫をすることは大事です。

片づけしやすいようにワンタッチ収納にする、朝起きやすいように目覚まし時計を2つ用意する…。

それでも生まれつきのことはなかなか直らない。

そういうときは手伝ったり、一緒にやってあげたりしてください。

「手伝ったり、やってあげたりすると自立ができない」

と思うかもしれませんが、発達心理学で否定されています。迷信です。

どうしてもできないことを叱っていると、自己肯定感がボロボロになり、良いことは一つもありません。

★「やってあげる」で自立度合が上がる。人を助けられる

やりやすいよう工夫する、手伝う、それでもできないときはやってあげる。

掃除してあげる、起こしてあげる、片づけてあげる…

そうした方がかえって自立度合が上がることがわかっています。

やってあげると、子どもは親に感謝します。

それによって人間関係がよくなって、親の言うことに素直に耳を傾けられるようになります。

さらに、やってもらった子は「やってもらった嬉しさ」を味わっているので、

友だちが困っているときに手を差し伸べられる子になります。

逆に、「自分のことは自分でやらなきゃダメ。自立しなさい」と言われた子どもは、

友だちが困っているときに「自分が悪い。ほっておこう」と助けられない子になってしまいます。

【まとめ】言葉を変え、親子関係をよくする

親野智可等先生「自ら動く子ども」に育てる親子関係まとめ 再生時間:2分8秒

≪言葉を変え、親子関係をよくするの選択肢の要約・ポイント≫

言葉は非常に重要。

みなさんが言葉を変えれば、親子関係がよくなります。

子どもの自己肯定感が上がり、他者信頼感も育っていきます。

自己肯定感と他者信頼感を基本的信頼感と言います。これが人間の土台です。

これさえあれば、しつけも勉強も後からついてきます。

親子関係をよくするためには、否定的な言葉を避け、肯定的、共感的な言葉をできるだけ使いましょう。

心がけると、だんだんできるようになっていきます。

また、自分の言葉を一番聞いているのは自分。

言葉を変えると自分の発想もポジティブに、肯定的になります!

▼関連ページ、サイトのご案内

第2部の「子育て相談おはなし会」の模様はこちらでお伝えしています。

令和6年6月に開催された、第1回講演会「子どもの学力と人間力を高める「親の5つの習慣」」の模様をこちらでご紹介しています!

令和7年7月15日、親野智可等先生講演会「一生役立つ力を〝気楽〟に〝楽しく〟育てる方法」開催を予定しております。

親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。

この講演会は、全国のママをつなぐネットワーク、ママノユメと共同開催いたしました。

ママノユメホームページ、Instagramでも、講演会の模様をレポートしています!

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育