小学生の親子で決める「スマホルール」のコツ

小学生の親子で決める「スマホルール」のコツ

どうすれば親子でスマホと賢く付き合っていけるか、親子でスマホのルールをつくるときのコツを一緒に考えてみましょう!

ここ数年、小学生のスマホ所有率が急速に上がりつつあります。もはや、子どもとスマホの問題は保護者にとって避けられない課題といえるでしょう。そこで、20年間、公立中学校で生徒指導主事などを担当され、文部科学省や総務省などでも子どもとネット問題の委員を歴任されてきた竹内和雄先生に、親子でスマホのルールをつくるときのコツについてお聞きしました。

第1回目は、子どもとスマホの関係について、竹内先生の基本的なお考えをお話しいただくとともに、スマホを持たせる年齢や思春期の子どもとのルールづくりのポイントなど、先生の元によく寄せられる質問にQ&A形式でお答えいただきました。

加工-1-300x300.webp)

竹内 和雄(たけうち・かずお)さん:兵庫県立大学教授(教育学博士)

公立中学校で20年生徒指導主事等を担当(途中小学校兼務)。寝屋川市教委指導主事を経て2012年より現職。生徒指導を専門とし、いじめ、不登校、ネット問題、生徒会活動等を研究している。文部科学省有識者会議座長など、子どもとネット問題についての委員を歴任。生徒指導提要(改訂版)執筆協力者。2014年ウィーン大学客員研究員。

子どもと「共同作業」で進める意識が大切

スマホと子どもの関わり方で保護者がまず気になるのは、やはりデメリットの部分でしょう。確かに、スマホを持たせれば「ネット依存」や「ネットいじめ」、「ネット犯罪」などにさらされる危険性はあります。しかし子どもたちは、これから高度情報化社会の中で生活し、仕事をしていかなければなりません。その際、スマホを上手に扱えなかったら大きなハンデになることは間違いないでしょう。であれば、早いうちにスマホに慣れ、使いこなせるようになっておいたほうが、人生の様々なシーンにおいて「得」なのです。

ただし、初めて子どもがスマホを持つ際には、親による「適切な管理」が不可欠です。それによって冒頭のデメリットを回避できれば、スマホはメリットのほうが大きいアイテムになると私は考えています。

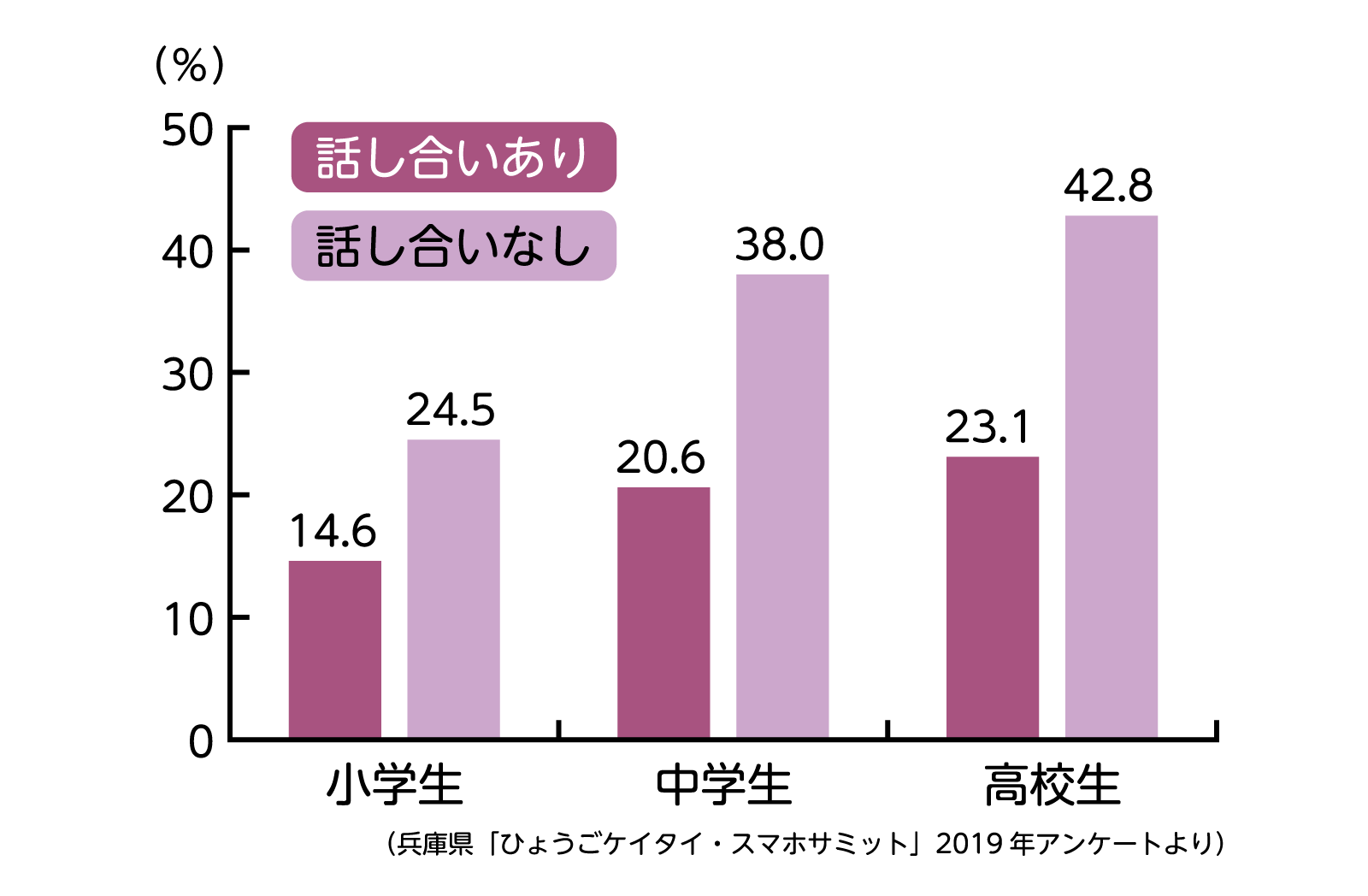

ただ、親御さんに「管理しましょう」というと、「しつけ」のようにルールを決め、一方的に押し付けがちです。気持ちはわかりますが、必要なのは「適切」な管理です。ここでいう適切とは、子どもと話し合ってルールを決める「共同作業」の意識です。なぜなら、スマホのルールは、子どもを「縛る」ためではなく「守る」ためのものだからです。さらに、子どもときちんと話し合って決めたルールは破られにくいという統計結果も出ています。

親子の話し合いの有無とスマホのルールを何度も破った割合

親子で話し合いをして決めたルールは破られにくい

まずは、子どもの主張をしっかり聞いてあげてください。そして、親御さん自身もスマホやネットの現状について学び、子どもと同じ目線でルールを決めてもらえたらと思います。

時々、スマホを100%禁止にしていたり、逆に、完全に自由に扱わせていたりするご家庭がありますが、私はどちらの方針にも賛成しかねます。まず前者の場合、冒頭で述べた通りネットのスキルやリテラシー不足のまま社会に出ることになり、情報収集や周囲とのコミュニケーションなど、様々な面で将来失敗する可能性が高まります。

一方、後者の方針にも危うさがあります。こうしたご家庭は「失敗から学べばいい」と考えられていることが多いようです。確かに、自転車の乗り方なら何度も失敗することが成功につながるかもしれません。転んだ時の傷も、いつか癒えるでしょう。しかし、例えばSNSに不適切な書き込みをした場合、その内容は瞬時に拡散され、完全には消せません。最悪の場合、犯罪の加害者になってしまう可能性もあるのです。ネットは、たった一度の失敗も消せないのです。

子どもたちとリアルを楽しむのも大切

これまで私は、スマホ依存が重症化した子どもたちを、ネットがつながらない環境に連れていく「オフラインキャンプ」を実施してきました。ネットより「リアルな体験の楽しさ」のほうが充実感を得られることを体感してもらい、ネット依存を軽減することが目的です。

そこでお伝えしたいのが、皆さんも早い時期からリアルな体験の楽しさを親子で共有しておいてほしいということです。一緒にピクニックや釣りに出かけたり、公園で遊んだり、なんでも構いません。屋外で五感を使って遊ぶ楽しさを体で覚え、さらに親と遊ぶ中で、自分は愛されているという実感を得てきた子どもは、スマホに依存しにくく、依存したとしても元に戻ることができるケースがほとんどなのです。

今スマホは、子どもにとって単なる通信機器ではなく、一種の「逃げ場」になっている面があります。大人でも仕事でつらいことがあると、何を調べるでもなくスマホを長時間さわってしまいませんか? それを中断させることは大人でも難しく、子どもならなおさらです。なぜなら、その逃げ場には、好みの商品や動画、あるいは「推し」が同じ人たちがあふれていて心地良いからです。

そうした「逃げ場」の環境が、必ずしも「悪」だとは思いません。「逃げ場」が必要なこともあるでしょう。ただ、「逃げ場」であるスマホ依存から離れるのはとても難しいことを頭に置いておいてください。

スマホのメリットを子どもが享受するためには、保護者があらゆる危険性を回避するためのルールを一緒に考え、同時に、リアルな遊びの楽しさや愛情も忘れずに届けてあげることが必要なサポートなのです。「正しく怖がり、賢く使う」、これが子どもとスマホの関係において、最も重要なスタンスだと私は考えています。

竹内先生に聞く!

スマホルールQ&A

スマホは何歳から?

Q. 子どもにスマホを持たせる最適な年齢を教えてください。

A. お子様の性格や理解度、ご家庭の事情にもよるので、一概に年齢だけで最適なタイミングは判断できません。そこで私がおすすめしているのが「子どもの判断力」と「親の対応力」を基準にする方法です。

まず、子どもの判断力とは、例えば、お子様をひとりで歓楽街を歩かせても無事に帰って来られるか、ということです。スマホの中には楽しいことも、誘惑や危険も潜んでいます。その中で、良いものと悪いものを見分け、デメリットを避ける判断力が備わっているのか、親が見極めてあげる必要があります。

次に、親の対応力とは、歓楽街に出かける子どもに危険な場所・店・人などについて、具体的に注意をしてあげられるか、あるいは、同行してあげられるかということです。親自身が、スマホのどこにどういった危険性が潜んでいるのかを理解していなければ、適切なアドバイスはできません。そういった意味では、親が見たことのないサイトや使ったことのないアプリなどをお子様に触れさせるのは避けたほうが無難でしょう。お子様の年齢ではなく、この2点を基準に総合的に判断されることをおすすめします。

ルール作りのコツは?

Q.反抗期でコミュニケーションが難しい年頃の子どもとは、どうルールづくりを進めていけば良いのでしょうか。

A. 近年、子どもがスマホを持ち始める年齢が小学4~5年から中学生くらいと、徐々に低年齢化しています。このタイミングが反抗期や思春期と重なっていることが、子どものスマホ問題を難しくしている原因のひとつでもあります。

私は、子どものスマホ問題を解決する、あるいは、重大化させないためのカギは「なんでも話し合える親子関係」だと考えています。そのため、なんでも親に相談してくれる小学校低学年くらいまでのうちに、一緒に向き合ってルールづくりをすることを推奨しています。

では、反抗期や思春期まっただ中のお子さんと、ルールづくりをすることは無理なのかというと、そんなことはありません。確かに、この年頃のお子様がオープンに話してくれるケースは少ないかもしれませんが、親がすべき対応に変わりはありません。本文で述べた通り「共同作業」で進める意識を大前提に、加えて、反抗期(思春期)ならではの気持ちを汲み取ってあげてください。この時期の子どもは、特に「自分の考え」を認めてほしいのです。その点を理解し、尊重してあげるだけでもスムーズに話し合えるはずです。

また、この頃になると、本人の意志だけではなく「友だちとの関係性」を踏まえた主張をするようにもなります。「友だちと◯◯したい」「友だちが◯◯だから」などです。そういった「子どもの社会」を認めた上で、対話する意識も大切です。

ポピーが運営する教育情報サイト「ポピフル」では、他にも子どもとメディアの付き合い方の情報をご紹介しています。合わせてご覧ください。

子どもがYouTubeを止められないときの対処法

❶ワーキングメモリが知的能力の基礎 <勉強に効く脳コラム10選>

6月号でも、引き続き竹内先生にスマホとルールに関する質問をお聞きしていきます。

文:シガマサヒコ

イラスト:あんみ

編集協力:どりむ社

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育