子育て世代必見!【知っておきたい 子どもと本と親のカンケイ 前編】

元校長先生が聞く ○○のハナシ

対談第8回

第8回 大阪国際児童文学振興財団・総括専門員 土居安子さん

× 元京都市立小学校校長 太田由枝先生

この連載では、ポピーで長年子育ての悩みに寄り添ってきた「ポピー教育対話主事」の先生方が、様々な分野で活躍中の方へインタビューします。第8回目の教育対話主事は太田由枝先生です。

今回お話を伺ったのは、大阪国際児童文学振興財団 総括専門員の土居安子さん。日本児童文学史の研究者として、子どもの本に関する幅広い知見をお持ちの土居さんに、近年の子どもの本の変化や親子で本を楽しむためのコツなどを伺いました。

土居 安子(どい・やすこ)さん(一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)

日本やイギリスの大学で児童文学を学ぶ。

読書活動や日本児童文学史に関する研究を行うと同時に、教員・司書・ボランティア等に対し読書活動に関わる研修、国内外の児童文学作家の講演会やシンポジウムの企画等を行っている。

共編著書に『子どもの本100問100答』(創元社、2013年)『ひとりでよめたよ! 幼年文学おすすめブックガイド 200』(評論社、2019年) 等がある。

太田 由枝(おおた・ゆきえ)先生(ポピー教育対話主事)

京都府京都市出身。教職修士。

1982年より京都市立小学校教諭、2014年より京都市立小学校校長。専門は国語科教育、メディア教育。小学生アナウンスコンクール審査員・作文コンクール審査員など、「話すこと・書くこと」「伝えること」領域での実践が豊富。2020年4月より、全家研ポピー教育対話主事に就任。教職経験を生かした子育て情報の発信や教育講演会などで活躍中。

本を取り巻く環境も多様性の時代

太田由枝先生(以下、太田):ふだんはどういった活動をされているのですか。

土居安子さん(以下、土居):日本児童文学史の研究とともに、教員・司書向けの研修に登壇したり、親子向けのイベントを開催したりするなど、子どもの本の普及や子どもの読書活動の振興に携わっています。

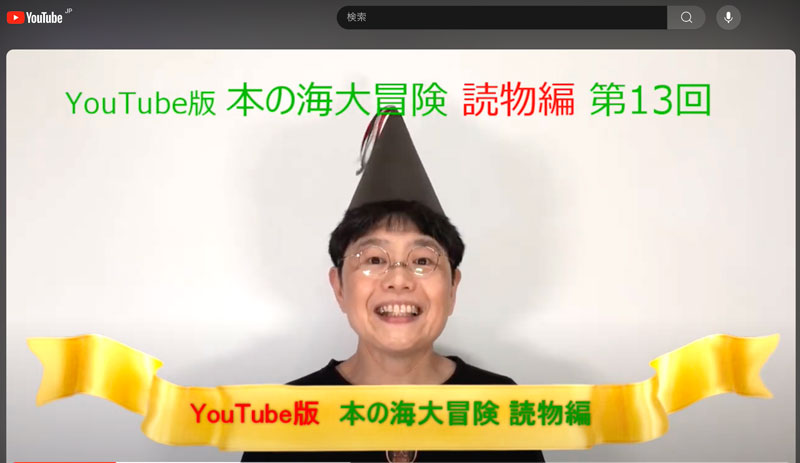

数年前からは、YouTubeで子ども向けにおすすめの本を紹介したり、大人向けには、その本を選んだ理由などの解説を発信したりしています。

太田:YouTubeで本を紹介する際、心がけていることはありますか。

土居:「読んでみたいな」と思ってもらえるような紹介の工夫です。「YouTube版 本の海大冒険」と題した子ども向けの動画では、私自身が三角帽子をかぶって、「やすこぼん」と名乗り、親しみやすいキャラクターになって本を紹介していますので、ぜひご覧ください。

太田:本に関するイベントや動画配信を通じて、本に対する世の中の意識、あるいは本自体の変化は感じられますか。

土居:子どもの本や読書に対する姿勢は二極化している気がします。積極的に読書イベントなどに参加される親子がいる一方で、本にふれることが少ないご家庭もあると耳にします。

また、本自体では「多様性」を意識した作品が増えています。

例えば海外文学だと、以前は白人の中流家庭を描いた物語が主流でしたが、近年では多様な文化的背景を持っている登場人物が描かれたり、バリアフリーや、ジェンダーフリーの観点で作られたりしている絵本なども登場しています。

絵本からはじまる自分だけの本の世界

太田:子どものほうが新しい価値観は受け入れやすいでしょうね。では、そうした本を含め、親子で本を楽しむためのコツを教えてください。

土居:まず絵本は、できるだけ声に出して読んで、子どもと一緒に楽しんでください。なぜなら、絵本は「声に出して読む」ことをイメージして作られているからです。

絵本は、大人と子どもが同じ本を通して物語世界を楽しむ「コミュニケーションツール」です。

ひとりで字が読めても、1ページずつ読む、1行ずつ読むなど、一緒に読んで楽しんでほしいと思います。

太田:私の教員時代の印象では、幼児・低学年のときはあんなに大好きだったのに、中学年・高学年になると、読書を避ける子が増えていた気がします。

土居:その年齢になっても、ぜひ、読んであげてください。見たことのない本を読むのはハードルが高いですが、一度大人に読んでもらえば、ストーリーがわかり、気に入れば、再度ひとりで読むようになります。

そうして文字の多い本に慣れていき、本との間に「自分だけの世界」ができあがっていけば理想的ですね。

太田:そのほかにも、大人ができる関わり方はありますか。

土居:口は出さずに「行動」でサポートし、「本のある環境」を整えましょう。

「本を読みなさい!」と言うよりも、一緒に図書館へ行って本を探してください。この時も、子どもが選んだ本に「そんな本読むの?」といった否定的な言葉がけをせず、「おもしろそうな本を選んだね」など、肯定的な言葉がけがいいと思います。「読みたいものを自由に読む」、それが本を楽しむいちばんの方法ですから。

あと、本を途中でやめても、「そんなときもある」くらいに捉えて、違う本を一緒に借りに行ってください。また、おもしろくない本は途中でやめてもまったく構いません。おもしろい本に出会うまで、何度でも図書館で借りましょう。

子どもが何を読みたいかわからないときは、興味のある分野をレファレンス(図書館のカウンター)に相談してみてください。

とにかく無理に読ませようとせず、身の回りにいつも本のある環境があればいいんです。子どもがゲームに疲れて、テレビにも飽きたときに本が目についたら、手を伸ばすかもしれません。

太田:親御さんご自身が本を読むことも大切なのではと思います。

土居:とっても重要ですね。親が本を楽しそうに読んでいれば、その姿を見て子どもも本に興味を持ちます。親が興味もないのに読ませようとしたり、勉強のためといった理由で読ませようとしたりしても、子どもは察知します(笑)。

勧めるなら、ご自分もおもしろいと感じた本がいいですね。そして、お子さんが読み終わった後に、お互いの感想などを話し合えたら、すてきな時間になるはずですよ。

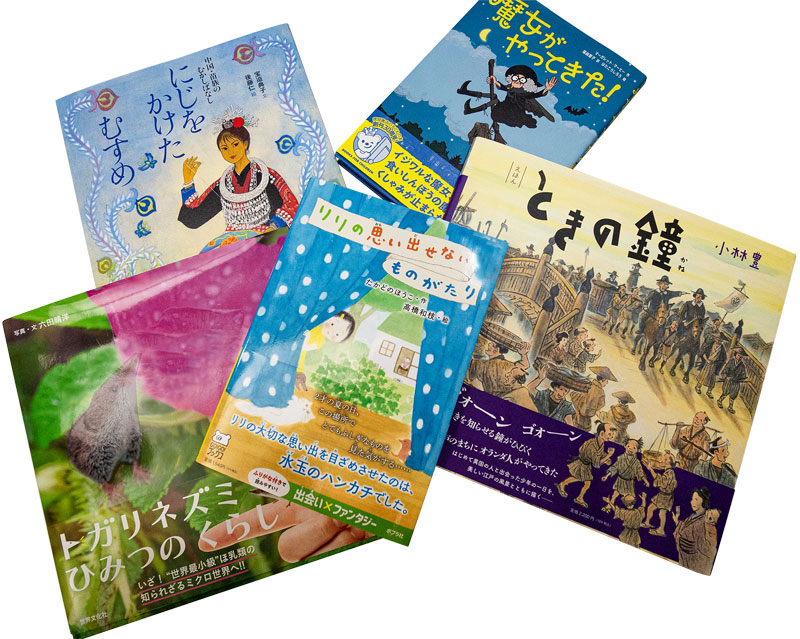

●『にじをかけたむすめ』文/宝迫典子 絵/後藤 仁(BL出版)

●『魔女がやってきた!』作/マーガレット・マーヒー 訳/尾﨑愛子 絵/はたこうしろう(徳間書店)

●『トガリネズミ ひみつのくらし』写真・文/六田晴洋(世界文化社)

●『リリの思い出せないものがたり』作/たかどの ほうこ 絵/高橋和枝(ポプラ社)

●『えほん ときの鐘』作・絵/小林 豊(ポプラ社)

太田:本は自由に読んでこそ楽しいという、読書の本質をお聞きできました。後半では、土居さんご自身のお好きな本や、それらの本から得られた気づきなどを伺いたいと思います。

引き続き後編では、土居さんに、ご自身の読書体験を通して得られた本の魅力などをお聞きします。

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育