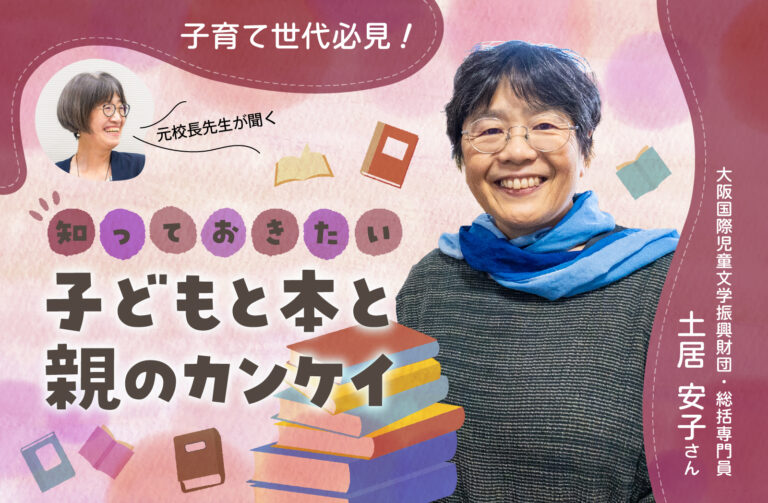

子育て世代必見!【知っておきたい 子どもと本と親のカンケイ 後編】

元校長先生が聞く ○○のハナシ

対談第8回

第8回 大阪国際児童文学振興財団・総括専門員 土居安子さん

× 元京都市立小学校校長 太田由枝先生

「ポピー教育対話主事」の先生方が、様々な分野で活躍中の方にインタビューするこの企画。引き続き後編では、大阪国際児童文学振興財団の土居安子さんに、ご自身がお好きだった本やこれまでの読書体験を通して得られた気づきなどについてお聞きします。

土居 安子(どい・やすこ)さん(一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)

日本やイギリスの大学で児童文学を学ぶ。

読書活動や日本児童文学史に関する研究を行うと同時に、教員・司書・ボランティア等に対し読書活動に関わる研修、国内外の児童文学作家の講演会やシンポジウムの企画等を行っている。

共編著書に『子どもの本100問100答』(創元社、2013年)『ひとりでよめたよ! 幼年文学おすすめブックガイド 200』(評論社、2019年) 等がある。

太田 由枝(おおた・ゆきえ)先生(ポピー教育対話主事)

京都府京都市出身。教職修士。

1982年より京都市立小学校教諭、2014年より京都市立小学校校長。専門は国語科教育、メディア教育。小学生アナウンスコンクール審査員・作文コンクール審査員など、「話すこと・書くこと」「伝えること」領域での実践が豊富。2020年4月より、全家研ポピー教育対話主事に就任。教職経験を生かした子育て情報の発信や教育講演会などで活躍中。

多様な「本」で心を豊かにしてほしい

太田:土居さんご自身は、子どもの頃から本がお好きでしたか。

土居:はい。大好きでしたよ。

両親が共働きだったため、家でひとりで本を読む機会が多かったことも影響していると思います。

夏休みになると図書館へ行き、借りられる上限の冊数まで借りて、読み終わったら返しに行ってまた借りていました。母も本が好きだったので、寝る前にはよく読み聞かせもしてもらいました。

太田:その頃お好きだった作品を教えてください。

土居:例えば『いたずらラッコのロッコ』(品切重版未定)は大好きでした。『くまの子ウーフ』で有名な神沢利子の作品です。あとは、あまんきみこの『車のいろは空のいろ』なども印象に残っています。

ただ、小学校高学年の頃になると、そういった絵本や児童文学だけでなく『花とゆめ』(白泉社)などの少女マンガ雑誌も読み始め、単行本では『ベルサイユのばら』(池田理代子)に夢中になりました。その頃から現在まで、ずっとマンガも大好きです。

太田:ということは、土居さんが言われる「本」にはマンガも含まれるんですね。

土居:もちろんです! 私たちの事務所がある大阪府立中央図書館の国際児童文学館でもたくさんのマンガを所蔵していますし、本の検索・紹介サイト「本の海大冒険」だけでなく、マンガの検索・紹介サイト「マンガのひみつ大冒険!」も運営していますから。

太田:私も『白いトロイカ』(水野英子)や『ベルサイユのばら』などは大好きでしたが、一般的に親御さんが言う「本」の中にマンガは含まれていない気がします。

土居:そんなこと言わずに、ぜひマンガも親子で楽しんでください(笑)。マンガも絵本も読み物も、メディアとしての表現方法が異なるだけでどれも素晴らしい「文化」です。

そして、それぞれのメディアの特性の違いを知り、異なる楽しみ方を経験することで「メディアリテラシー」が培われていくので、ぜひ、いろいろなメディアにふれる機会を用意してほしいですね。

どんなメディアであっても、物語を通じて登場人物の生き方や考え方、社会のありようなどを知ることは、お子さんの人生を豊かにしてくれると思いますよ。

一冊で3回楽しめる「子どもの本」

太田:では、大人にとっての児童文学や絵本の魅力はどこにあるのでしょうか。

土居:「自分の中の子どもと向き合える」点にあると考えています。読みながら、子どものときに抱いていた感情を蘇らせ、そして今の自分と比べて「変わったなあ」とか「変わってないなあ」とか。物語を楽しむだけでなく、そういった感情の振り返りの機会を与えてくれる存在だと思います。

そういう意味では、絵本や児童文学といった、いわゆる「子どもの本」は、大人は3回楽しめると思っているんです。

まずは純粋に子どもの目線で楽しめて、「自分の中の子どもと向き合う喜び」が得られます。もうひとつは、お子さんが読んでいる姿を見て、「こんなところで笑うんだ」「こういう表現が好きなんだ」と、お子さんに関する新たな発見につながる楽しさがあります。

そして3つめは、大人として絵本や子どもの本の仕掛けを理解することで、どうしてそんなふうに感じるのかを分析的に考えて楽しむことができます。

太田:くり返しになりますが「子どもと一緒に本を読む」ことの大切さを話されていたことにもつながりますね。

土居:そうですね。せっかく、一冊の本を通してお子さんのことがより理解できるうえに、ご自身の中の「子どもの心」と出会えるのだから、ぜひ、子どもの本を手にとってお子さんと一緒に楽しんでほしいですね。

太田:まずは、親御さんご自身が本を楽しむことも、子どもと本との関係において重要なんですね。今日は子どもと本との関わり方についてじっくりお聞きすることができました。ありがとうございました。

取材後、国際児童文学館を案内していただきました。国内外の絵本や子ども向けの図書・雑誌、紙芝居など児童文学に関わりのある本が地下の書庫を含めると、約88万点、所蔵されています。

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育