入学までにどこまでできていれば大丈夫?

新1年生の小学校入学準備

もうすぐやってくる、小学校入学。

必要な道具は準備したし、入学前健診もバッチリ。

となると、次に気になるのは

「学校で、ちゃんと勉強できるかな?」「しっかりついていける?」

そんなことではないでしょうか?

そこで、いちばん気になる「勉強」について、

事前に知っておきたいことをご紹介!

教師経験40年超のベテラン先生からの「使える!」アドバイスがいっぱいです。

ベテラン先生が解説!! 新1年生の小学校入学準備

第2回

入学までにどこまでできていれば大丈夫?

アドバイスをくださる先生はこちら!

村松 守夫 先生

大阪府出身。42年間の教員時代は、都立立川ろう学校を最初に小学校10校での勤務を経験。13年間、校長として3校の学校経営を行う。専門は社会科教育と特別支援教育。日本教育技術学会会員。

入学前、できるだけ予習しておくべき?

保護者の方から聞こえてくるのは、「入学までに何ができていればいいの?」という声です。

今は先取り学習もさかん。ひらがなの読み書きはもちろん、英語や計算も……!?

「勉強が遅れたりしないかしら?」「どこまでやらせておけばいい?」つい心配になりますね。

えっ、そうなんですか! 最低でも、自分の名前くらいは書けたほうがよいと思っていました!

そうですね。実際には、大部分のお子さんは、ひらがなの読み書きや、1から10までの簡単なたし算、ひき算くらいができるレベルで入学してきます。

ですが、あわてなくてもよいのです。

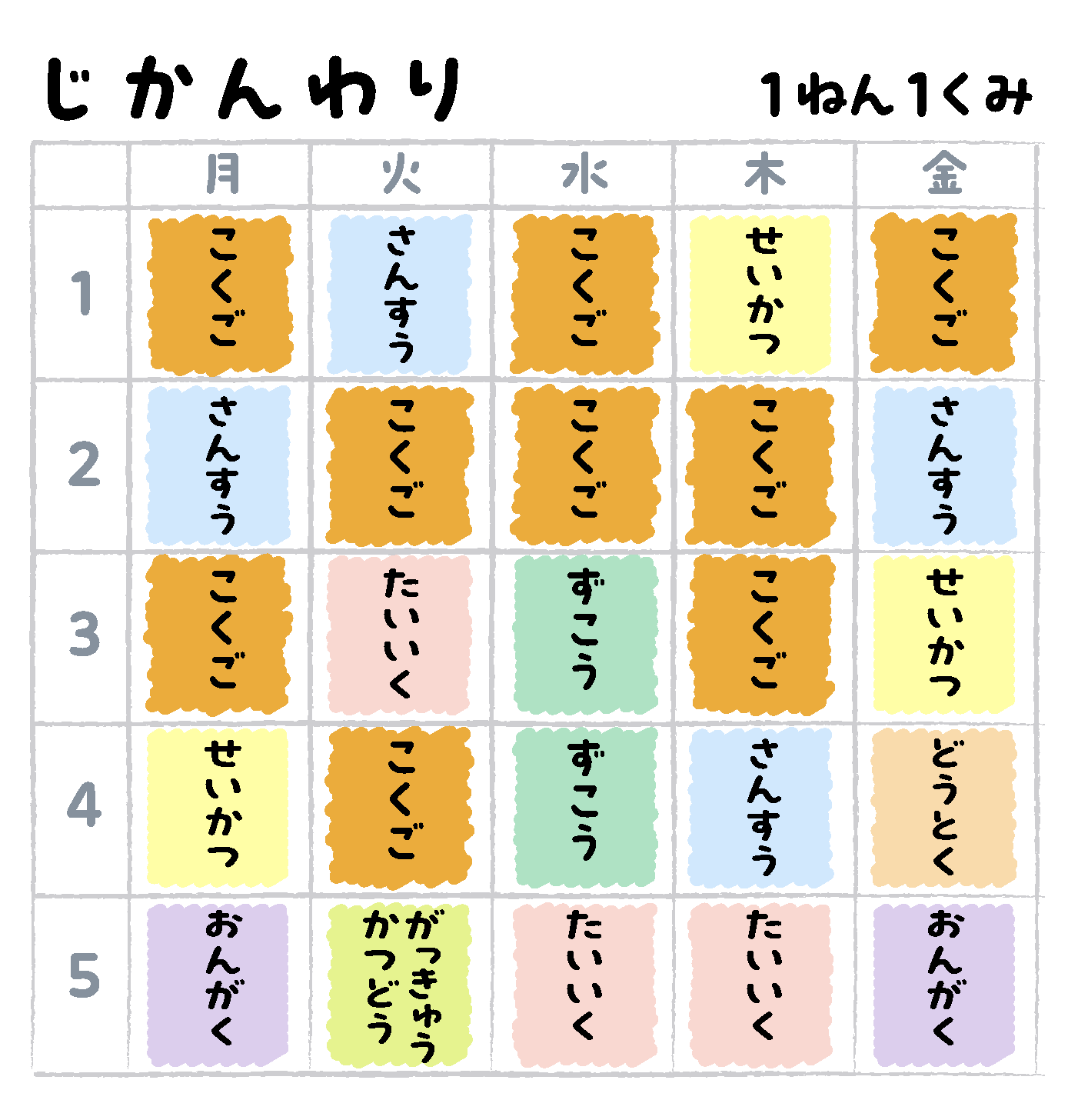

1年生の時間割を見てください。

1年生の時間割の例

1年生の間、国語の授業は週何時間ありますか?

1、2、3……9時間もありますね!

そうなんです。入学後、特に最初の学期は、文字や言葉をゆっくりゆっくり勉強していきます。ですから、入学前にあれこれと詰め込まなくても、授業を通してしっかりと学ぶことができます。安心してください。

そうなんですね、安心しました。でも、家庭でできる準備があれば、ぜひしておきたいです。

読み・書き・計算以上に身につけておきたいこととは?

ひらがなは、五十音表を貼ってみたり、ひらがなカードや積み木などを使ったり、遊びを通して無理のない範囲で触れておくとよいでしょう。

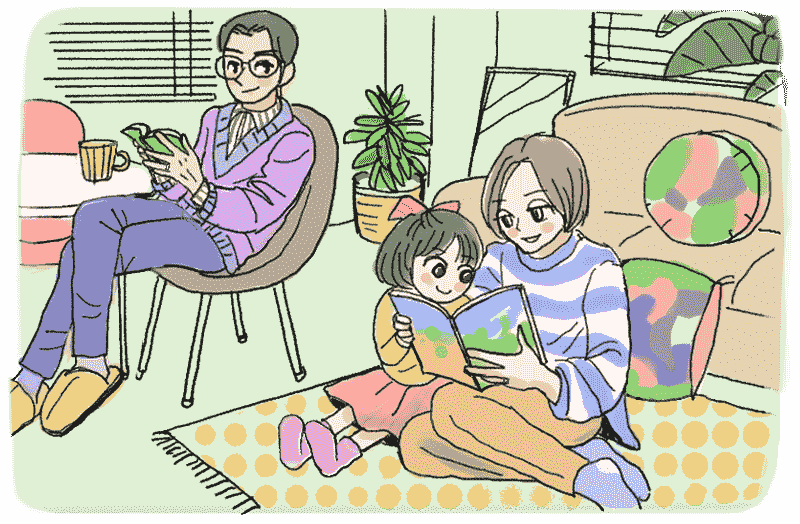

大切なのは、子どもとのコミュニケーションの時間をとることです。

絵本の読み聞かせなどは、とてもよいと思います。好きな本を選んでもらい、一緒に読んであげましょう。

なるほど、一緒に楽しく過ごしながら、文字に触れていくのですね。

大切なのは、これから学校で過ごしていくとき、子ども自らが主人公になれること。

自分で読みたい本を自分で選ぶ「主体性」や、「○時に寝よう」と約束したら、それを守って行動する「自立性」を養っていきましょう。

それは、家庭の中だからこそ伸ばすことができる力ですよ。

(イラスト:松井晴美)

家庭の中で伸ばせる力とは何かを考えると、いろんなことができそうですね!

子どもにとってわかりやすいのはどっち?

*①と②の言い方では、どちらのほうが子どもは理解しやすいでしょうか。

①「教室のそうじは、1班と2班です」

②「1班と2班は、教室のそうじです」

伝わりやすいのは②。①の言い方だと該当する班(1班・2版)の子で、「私はどこのそうじ?」と聞いてくる子どもが必ずいます。

②のように、「あなたは」に該当する言葉(この場合は班)を先に言う言い方だと、子どもは「自分のことだな」と注目をするので、わかりやすいのです。

同じ内容でも、伝える順番によって、次の行動へのわかりやすさがだいぶ違ってきます。

子どもの集中力を切らさないような話し方を意識してみましょう。

*同じように考えてみましょう。

①ここでは走らないで。

②ここでは歩こうね。

伝わりやすいのは②。「〜しないで」という禁止の言い方よりも、「〜しよう」という言い方のほうが、受け入れやすいです。

この記事のまとめ

本格的な学習は、入学してからじっくりできる。

それまでに、親子のコミュニケーションをしっかりとっておこう!

いかがでしたか? 小学校入学前にやっておくことは、家庭でのコミュニケーションだとわかりましたね。

次回は、あることを通してコミュニケーションの場がぐんと広がる方法をお伝えします。

お楽しみに!

この記事が含まれる連載はこちら

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育

決して焦る必要はありません。

1年生の教科書は、ひらがなの読み書きができなくても大丈夫なように作られているのですよ。