「片づけなさい!」でイライラしない! 子どもの片づけ習慣を育てる方法

インタビュー 子育てサプリメント

「片づけなさい!」「あれどこにやったの!?」といったやりとりは、子育て中のおうちでは日常茶飯事。おうちの方のイライラの原因のひとつでもあるでしょう。

そこで今回は、整理収納アドバイザーであり、特に「親子のお片づけ」に詳しい坂根陽子先生に、親子で片づけに取り組む際のコツを伺いました。夏休みを利用して、お子さんと一緒にスッキリ! を目指してみませんか?

坂根 陽子(さかね・ようこ)先生:整理収納アドバイザー

銀行を退職後、三姉妹の育児に奮闘。自身、三姉妹の成長と共に増え続ける子ども服やおもちゃで片づかない毎日にイライラ。そんなとき「整理収納アドバイザー2級認定講座」に出会い、「整理すること」の重要さを学ぶ。2016年「整理収納アドバイザー1級」の資格を取得しプロの道へ。現在、関西、主に滋賀県で「整理収納アドバイザー2級認定講師」を務めながら、県内小学校や幼稚園PTAにて整理収納の講習会や、企業向けのセミナー、個人宅へのお片づけサポートを行う。また、滋賀県の整理収納アドバイザーの団体「Link+しが」にて、県内公立小学校・5年生の家庭科の「整理整とん」の出前授業講師としても活動中。

子どもが片づけをしない理由

ランドセルは放りっぱなし、遊んだおもちゃは出しっぱなし。「とにかく子どもが片づけなくて……」という悩みは、これまで多くのおうちの方から伺ってきました。

でも、子どもが片づけられないのは、ある意味自然なことなのです。なぜなら、片づけのメリットをまだ実感できていないからです。大人なら、片づいた空間で過ごす快適さや、物をすぐに取り出せる効率性、失った物を再び買わなくて良い経済面など、片づけのさまざまなメリットを理解しています。でも、子どもはそれよりも目の前のゲームやおやつが先。つまり、片づけの優先順位が大人と違うのです。

まずは子どもたちにも、片づいた部屋の心地良さや、物がパッと出てくる便利さといった「片づけのメリット」を体感してもらい、共感してもらうことが肝心です。

子どもが片づけ習慣を身につける方法

お伝えしたいのは、片づけに必要なことは、「仕組みづくり」です。私たちプロは「元の場所に戻す」という意味で「片づけ」という言葉を使います。「物にも住所を」とも言えますが、そもそも物が帰る場所が決まっていなければ、いくら「片づけなさい!」と言っても、子どもたちもどうしたらよいのかわからないのです。

「整理(不要な物を減らして適量にすること)」をして、「収納(物を使いやすい場所におさめること)」する仕組みを大人が整えたら、あとは子どもだけでも「戻す(片づける)」ことは可能です。それをくり返すことで、子どもの中で片づけが習慣化されていくのです。

収納場所を子どもの動線に合わせてつくり、出し入れが楽だと思えることも、習慣化には大切です。

子どもが自分で片づけするための声かけ

一緒にやろう

仕組みづくりと習慣化のお話の次は、片づけに対する子どもの積極性を高める方法についてのお話です。まず、おすすめしたいのは「一緒にやろう」の声かけです。仕組みができたからといって、必ずしもひとりでさせる必要はありません。あまり進まないようなら、最初は一緒に片づけてあげてください。

お互いがんばろう

また「お互いがんばろう」の声かけも有効です。例えば「私はお皿洗いするから、あなたは片づけをがんばって」と伝えるのです。やらないといけないことを「お互い」がんばりましょう、という「一緒にやろう」の派生的な声かけ方法です。

片づけたら◯◯してもいいよ

もうひとつは、片づけたら「◯◯してもいいよ」と、子どもにとっての楽しみとからめて背中を押す方法です。おやつでもゲームでもYouTubeでも、片づけた後に楽しみが待っているとわかれば、子どものモチベーションになるはずです。

それから、片づけができるたびにスタンプやシールをあげるのも効果的です。数がたまれば達成感にもつながると思いますよ。

いずれにしろ、子どもの積極性を高めるのは上から目線の命令ではなく、おうちの方が「一緒に」取り組み、がんばる姿勢なのです。

片づけを習慣化させるコツ

片づけの習慣化がうまくいかないご家庭は、いきなり「子ども部屋全体」とか「リビングの物すべて」と、大きな対象に取り組みがちです。でも、まずは小さなところから整理する、いわゆる「スモールステップ」を重ねて慣れていく方法をおすすめします。

例えば、子どもの筆箱くらいからでも、全く問題ありません。1学期中にたまった汚れや不要な物を整理し、改めて文具を収納してみてください。また、ランドセルもおすすめです。予想外の物も出てくるでしょうが(笑)、筆箱同様、夏休みは格好のタイミングといえます。

整理の鉄則は、いったんは中の物を「すべて出す」ことです。すべて出し、並べたうえで、いる・いらないを判断し、収納場所の決定をして、元に戻してください。全部出してしまうことで、途中でやめにくくなるというメリットもあります。

子どもの小物・プリントをためないようにするポイント

小物の片づけ法

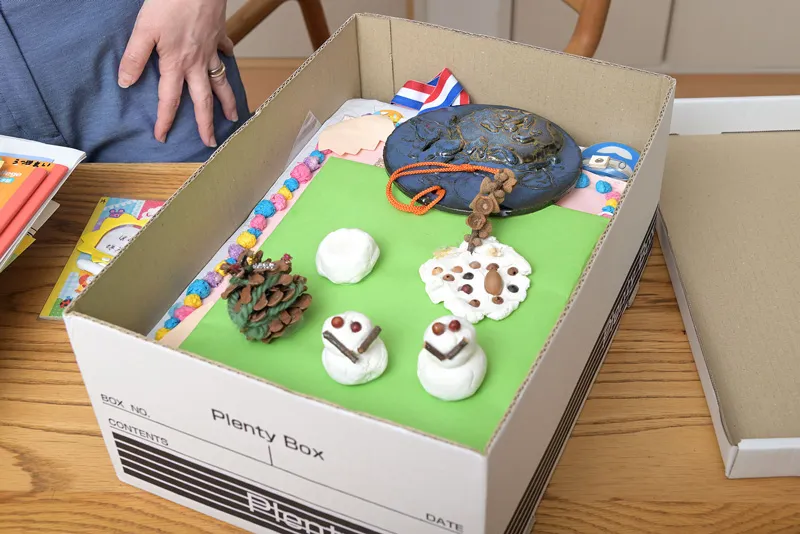

最後に「小物」と「プリント」の片づけ方法です。まず小物は、わが家では三姉妹ごとに専用の箱をつくって収納しています。専用箱にすることで特別感が生まれ、中身を大切にするだけでなく、きちんと片づける習慣化にもつながっていると感じます。

プリントの片づけ法

学校のプリント類は、3段階で仕分けます。一度読めば問題ない場合は「すぐに捨てる」、期日が関係しているならその「期限が来たら捨てる」、次に「保管する」の3段階です。学校関係のプリントはこちらの意思に関係なく、どんどん家に入ってくるので、早めのサイクルで整理収納をくり返しましょう。

私は、子どもたちの成長の記録や通知表など、思い出として残しておきたい物を専用の箱に保管しています。

誰しも、整理収納や片づけを後回しにしがちですよね。それは、整理収納や片づけが取捨選択という「判断」の連続であり、もし判断を間違えれば「後悔」をともなうことすらあるからでしょう。

でも、だからこそ、失敗しながらでも整理収納や片づけを習慣化することが、将来もっとシビアな判断を自力で下す能力の形成につながると考えています。ぜひこの機会に、親子で一緒に片づけに挑戦してみてください。

文:シガマサヒコ

編集協力:どりむ社

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育