自分だけの「灯ろう」を作ってみよう!

子どもが作れる火を使わない安全な灯ろうの作り方をご紹介します。

ふんわりやわらかな光で、周りをやさしく照らしてくれる「灯ろう」が、紙と絵具とLEDライトだけで簡単に作れます。紙をくしゃくしゃにして、水でびしょびしょにして、水彩絵の具で自由に色をつけてOK! ちょっとユニークな作り方だから、失敗なんて気にせず、思いきり楽しめます。夜につければ、そこはもう幻想的な空間に。ひとつでも、いくつか並べても、とってもきれい。世界にひとつだけ、自分だけの灯ろうを作ってみよう!

千葉市民ギャラリー・いなげ

地元の人々を対象に地域の歴史を伝えるお祭りである「稲毛あかり祭―夜灯―」に参加する灯ろうをつくるワークショップを開催。市民が美術や文化に触れ交流する機会を提供しています。

灯ろう 作り方とポイント

材料

- コピー用紙 A4サイズ1枚

- 水彩絵具

- 黒い画用紙 1枚

- LEDライト 1個

作り方

1. コピー用紙をくしゃくしゃにして広げます。この「くしゃくしゃ」が独特の味わいのある模様を生み出します。また、色が混ざりやすくなるため、失敗が少なく楽しく作業できます。

Point:紙は、普通のコピー用紙が適しています。安価で入手しやすく、気に入らなければやり直しも簡単です。和紙も使えますが、扱いはデリケート。白い紙は光をよく通し模様がきれいに浮かび上がりますが、透明な素材だと光が映えにくくなります。

「見て〜、こんなにくしゃくしゃにしたよ!」

2. 紙がびしゃびしゃになるくらい水でぬらします。霧吹きでぬらしてもOKです。机の上で行う場合は、新聞紙などを敷くと良いでしょう。

Point:水をたっぷりつけると絵の具が広がりやすくなります。

3. 紙に好きな絵の具の色をつけます。いろいろな色を大胆に使うことで、カラフルな作品になります。必ずしも全面に色をつけなくても大丈夫です。また「海のイメージ」や「お花畑のイメージ」などテーマを決めて色をつけても楽しいです。

「思いっきりぬっちゃおう!」

Point:水彩絵の具は扱いやすく色が混ざりやすいため、子どもたちでも楽しく作業できます。

4. 黒い画用紙を好きな形に切ります。粘土遊び用やクッキー用の型を使って鉛筆で外枠を書き、切り抜くときれいに切れます。また、絵の具をぬった紙に自由に絵を描いても大丈夫です。

Point:紙を切るときは、下書きのまわりを粗裁ちしてから線に沿って切ると切りやすくなります。

5. 紙を乾かします。そのまま置いて乾かす方法の他に、新聞紙に挟んだ状態で重しを乗せて翌日まで待つ方法もあります。早く乾かしたい場合は、色をつけた紙の上に別の紙を乗せてアイロンをかけると、すぐに乾きます。

Point:安全のため、アイロンがけはおうちの人が行いましょう。

6. 絵の具が乾いていることを確認したら、紙を広げ、好きな形に切った黒い画用紙をのりで貼っていきます。

Point:黒い紙は光が当たると影になり、模様をはっきりと浮かび上がらせるため、光の表現が豊かになります。

7. LEDライトの形に沿わせて紙を筒状にし、テープやホッチキスで留めて完成。LEDライトは火を使わないため、室外や屋外での使用でも安全です。100円ショップでも手軽に入手できます。

Point:ラミネーターがある場合は、絵の具をつけた紙を挟みコーティングしましょう。ラミネーターがない場合でも、紙をクリアファイルやOPP袋(透明でパリッとした質感の袋)に入れるときれいさはそのままに耐久性が上がります。もちろんこれらの道具がなくても大丈夫です。

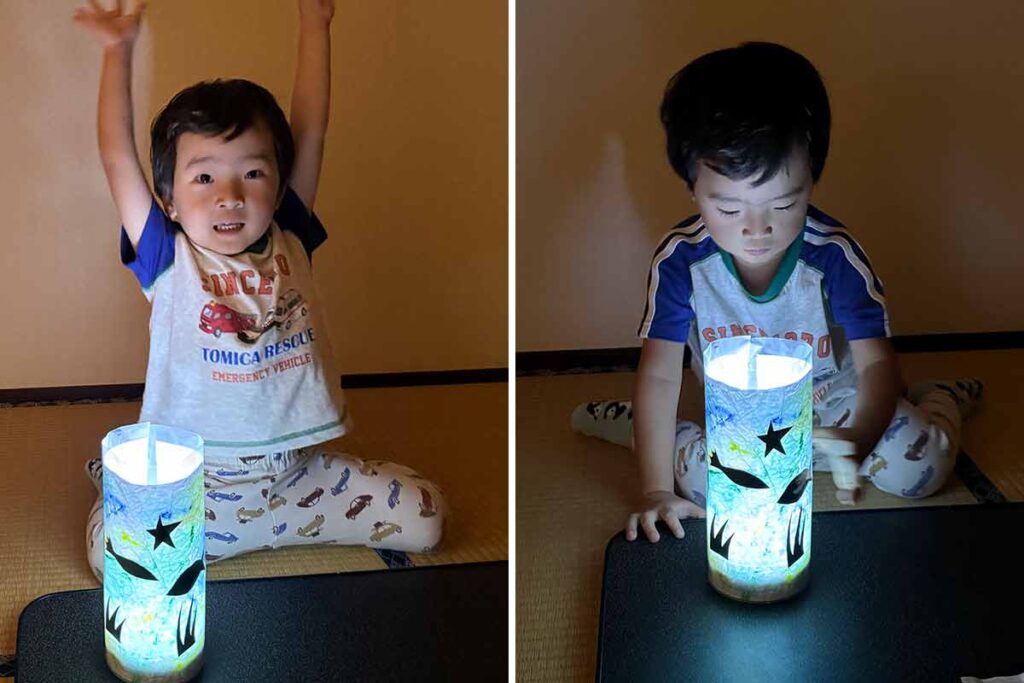

暗い場所でLEDのスイッチを入れると…

「きれいだなぁ〜」

カラフルな光のオブジェを楽しもう

紙をくしゃくしゃにしたり絵の具をつけたり、お子さんも一緒に制作を楽しめます。そして灯りをつけると、その変化にびっくり!親子でやさしい明かりの表現を楽しんでくださいね。

文・取材・編集/東京通信社

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育