災害時の水道・電気・ガス ストップへの備え! 子育て家庭ならではの備えも!

どうする!? 災害

災害時にはライフラインがストップしてしまうことも。子育て世帯ならではの注意も含めて必要な備えをうかがいました。

南海トラフや首都直下型などの大地震が高確率で発生するといわれています。小さなお子さんがいるおうちでは、どのように子どもを守ればいいのでしょうか。阪神大震災での被災経験ののち防災士の資格を取得し、さまざまな震災現場で支援活動を行ってきた乾 栄一郎さんにお話をうかがいました。

乾 栄一郎

NPO法人東京都防災士会 理事 世田谷区STEAM教育指導員

阪神・淡路大震災での被災経験を、首都直下型地震や南海トラフ地震への備えに

活かしてもらえるようNPO東京都防災士会の広報部長として活動中。

ライフラインの復旧は意外と時間がかかる!

もしも大規模な地震が発生した場合、停電、都市ガスの停止、水道の断水といったライフラインストップが起こり、復旧まで時間がかかる可能性は充分にあります。1995年の阪神淡路大震災と2011年の東日本大震災では、各ライフラインの復旧までの日数は下記の通りでした。「復旧までにこんなにかかるのか!」と思われたかたもいるのではないでしょうか。

電気・水道・ガスが9割程度復旧するまでの日数

| 東日本大震災(2011年3月11日) | 阪神淡路大震災(1995年1月17日) | |

|---|---|---|

| 電気 | 6日 | 2日 |

| 水道 | 24日 | 37日 |

| ガス | 34日 | 61日 |

たとえば、内閣府による首都直下地震等による東京の被害想定を見ると、各ライフラインの復旧目標日数は、電気で6日、上水道で30日、ガス(都市ガス)で55日となっています。

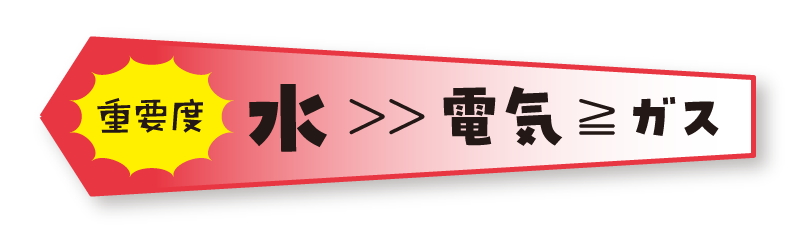

インフラ復旧は、電気 → 水道 → ガスの順番です。

このことから、おうちでの備蓄の優先順位を下記のようにイメージしましょう。

ライフラインのストップに備えて、必要なものを揃えよう!

では、ライフラインのストップに対して、実際に備えておきたいものをご紹介します。

自家用車をお持ちの場合は、ガソリンを満タンにしておくと、移動手段のほか冷暖房対策にも使えます。

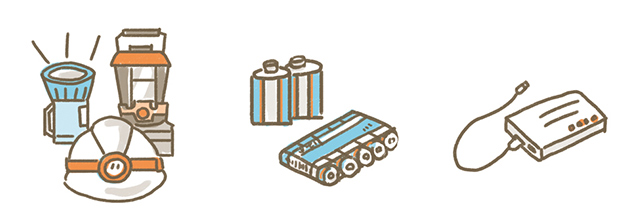

電気がストップした時に備えておきたいもの

- 懐中電灯、ランタン、ヘッドランプ

- 電池

- モバイルバッテリー

※電気はライフラインの中でも比較的早く復旧することから、ガスコンロの代替品となるIH対応調理器具や電気ポットもあると便利です。

水道がストップした時に備えておきたいもの

- 携帯トイレ 「1日5回×1週間×家族の人数」が目安

- 水を使わない洗浄剤やウエットティッシュなどの衛生用品

- 給水タンクと給水袋

- 飲料水 「1日1ℓ(調理分を含めると3ℓ)×1週間×家族の人数」が目安

※断水中に給水車から水をもらうことを想定すると、給水タンクや給水袋も必須です。

※貴重な水を食器洗いに使用しないためにも、ポリ袋調理(湯煎調理)や器にポリ袋をかけて食事を行うことを推奨します。

ガスがストップした時に備えておきたいもの

- カセットコンロ

- カセットコンロ用ガスボンベ(1人1週間分⇒6本程度)

- 寒さ対策のコートや布団

※カセットコンロは家庭用ガス器具と異なり、振動を感知して消炎する機能がないことが多いため、余震の際に注意してください。

※ガスの復旧は遅くなりがちなので、カセットコンロ用ガスボンベは多く備蓄しておく必要があります。

また、冬季の寒さ対策用に、石油ヒーターなどガスストーブ以外の暖房器具もあると安心です。

⚫︎自家用車をお持ちの場合は、ガソリンを満タンにしておくと、移動手段のほか冷暖房対策にも使えます。

自宅で3日間過ごせる分の食料品を揃えよう!

災害発生から3日を過ぎると生存率が著しく下がってしまうため、災害発生からの3日間は人命救助が最優先になります。道路の復旧や避難所への物資輸送はその後になるので、まずはこの3日間を自力で乗り越えられるよう準備しておきましょう。できれば1週間分の備蓄がベターです。

自宅で3日間過ごすために必要な食料品と準備の目安

●飲料水

前述の表にも入れましたが、調理用も含めて1人1日3リットルを目安に準備します。備蓄用の高価なものもありますが、普段から少し多めに買い置きしておき、賞味期限が近いものか消費して使った分を買い足すことで無駄を省く「ローリングストック」を前提に、市販のペットボトル飲料水を活用しましょう。最低でも3日分、余裕を持って1週間分を備えておくと安心です。

●炭水化物を摂れるもの

1人あたり1日3食分を用意します。、アルファ化米、レトルトご飯、乾麺、パスタなどが該当します。カップ麺やシリアルなども扱いやすいでしょう。いざというときに、すぐにそのまま食べられるもの、水やお湯が必要なもの、カセットコロンが必要なもののバランスを考えて準備しましょう。

●たんぱく質を摂れるもの

肉や魚を使ったレトルト食品や缶詰のほか、加熱せずに食べられる加工食品も用意するとよいでしょう。

●栄養を補助するもの

災害時は栄養がかたよりがちになります。バランス栄養食やサプリメント、ジュース類も重宝します。

被災した際に子どものために配慮したいこと

災害時に普段と違う環境に置かれると、お子さんも落ち着かないことが考えられます。お菓子や缶詰、レトルト食品の中でも、お子さんが日ごろから好きな食べ物や飲み物、リラックスするもの、安心するものを備えておきましょう。特に食品アレルギーがある場合、災害時には対応食が手に入りにくくなります。少なくとも2週間分は準備しておくよう心がけましょう。

災害時は野菜不足や水分不足、運動不足も加わって便秘が起こりやすいため、予防策として野菜ジュースやドライフルーツ、乾燥わかめや海苔、乾燥野菜などを摂取させて、食物繊維やミネラルを補うとよいでしょう。毎食少しずつ取り入れることで、体調を保つことができます。また、おうちのかたもしっかり食事をとって健康でいることも、お子さんを守るために重要です。

農林水産省が公表している「災害時に備えた食品ストックガイド」には、食品備蓄の基本からローリングストックの方法、食べ方の工夫など役立つ知識がたくさん紹介されています。さらに、「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」は乳幼児やアレルギーにも対応しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

災害による被害をできるだけ少なくするためには、自分の命は自分が守るという意識を持ち、一人ひとりが自身の安全を守ることが大切です。特に大切なお子さんの命を守らなくてはならない保護者は、自分が無事であることが重要です。おうちの安全対策をしておくとともに、身の安全を確保し、生き延びていくための備えを今すぐに始めましょう。

地震の際に自宅で安全を確保するためにしておくべき家具の配置や動線などの工夫はこちらをご覧ください。

▼あわせてチェック!

地震時の安否の分かれ目!自宅にセーフティゾーンを作ろう!

また、どこかに避難しなくてはいけなくなったときの備えとして、防災リュックも用意しておくとより安心ですね。

▼あわせてチェック!

わが家流の防災リュックを作ろう

ポピーが運営する教育情報サイト「ポピフル」では、他にも災害などもしものときの対応から、日々の生活をあたたくするコラムまで、子どもとの生活に関する情報を幅広くご紹介しています。合わせてご覧ください。

ポピーが運営する教育情報サイト「ポピフル」では、他にも災害などもしものときの対応から、日々の生活をあたたくするコラムまで、子どもとの生活に関する情報を幅広くご紹介しています。合わせてご覧ください。

防災士が教える! 子どもと安心して過ごすための子連れ避難の4つのポイント

お守り

文/那須由枝 イラスト/sayasans 編集協力/東京通信社

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育