とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」

かんたん べんり 出先でもできる ちょっと知的な親子あそび

幼少期の子どもにとっては「あそびがまなび」です。

楽しく取り組んで好きになることがいちばん!

親子で楽しく、かんたんに取り組めて、まなびが好きになるあそびをご紹介します。

とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」

ご家庭にはどんな時計がありますか。時刻を知りたいときには、デジタル時計が便利ですよね。

でもアナログ時計が読めると、便利なことがたくさんあります。針の動きを見て、時間の経過を感じたり、自分の行動に見通しがもてるようになったり。生活リズムを整えることにもつながります。

そんな時計の読み方を、楽しく身につける方法をご紹介します。

1.かんたん時計作り

紙皿を使って、時計作りをしましょう。

おうちの方と一緒に時計作りをすることで、時計に対する興味が膨らみます。

また、お気に入りの色を塗ったり、模様を描いたりすると、より楽しくなりますよ。

時計盤に数字を書き込みながら、時刻の表し方に気づけるといいですね。

準備するもの

- 紙皿

- モール(2色、長針用と短針用)

- ペン

- 紙皿に穴をあける道具(千枚とおし、ハサミなど)

- テープ

作り方

①紙皿の底に中心点を取り、小さな穴をあけます。

② 紙皿を裏返します。

③文字盤となるところに数字を書きます。

④中心にあけた穴に、適当な長さに切ったモールを差し込み、長針と短針を作ります。

⑤モールの端でけがをしないように、裏面をテープでとめておきましょう。

※紙皿の代わりに紙コップの底を使うと、お出かけに持って行きやすい「腕時計」も作れます!

2.手作り時計を使って「何時かな?」あてっこあそび

手作り時計を○時にあわせて「何時かな?」と問題を出しあいっこし、〇時の言い方に慣れましょう。

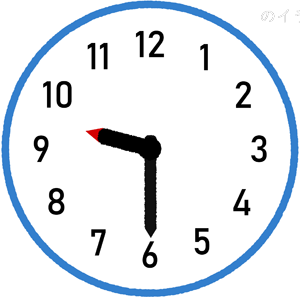

① 時計の読み方「〇時」

長針がちょうど12を指すとき、短針が指している数字が「何時」を表していることに親しみましょう。

子「これ、何時かな?」

親「短い針が5のところだから、5時でーす」

子「せいかい」

親「おやつの時間、これ何時かな?」

子「3時だよ」

親「すごい!」

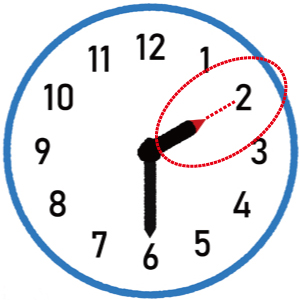

② 時計の読み方「〇時半」

長い針が6を指しているとき、時間は「〇時半(30分)」を表すことに親しみます。

でも、短い針は3を超えてるよ?

短い針が次の4に行くまでは、3時というんだよ。

そうか。だから3時半なんだね!

親「じゃあ、これは何時かな?」

子「短い針は10の前だから…9時半だよ」

親「よくわかったね!」

でも、実際はこんなに簡単に理解できるものではありません。

何度も何度も時計を見て、お話ししてくださいね。

③ 時計を合わせよう

実際に、手作り時計の針を「〇時」と「〇時半」に合わせます。

親「この時計を2時に合わせて」

子「簡単だよ。はい、できた」

親「すごいね。じゃあ、2時半はどうなるかな?」

子「半は6のところだから、これでいいのかな」

親「そうだね。長い針は6のところだね。短い針はどうかな」

子「そうか。短い針も動くんだね。どこまで動くのかな」

親「2時半、だから…」

子「そうか。半分だけ動くんだね」

教え込むのではなく、感覚でとらえられるようになるまで、たくさん遊びたいですね。

手作り時計で遊んだ後、針が動く模型の時計を使って遊ぶと、長針や短針の動きをきちんととらえることができますよ。

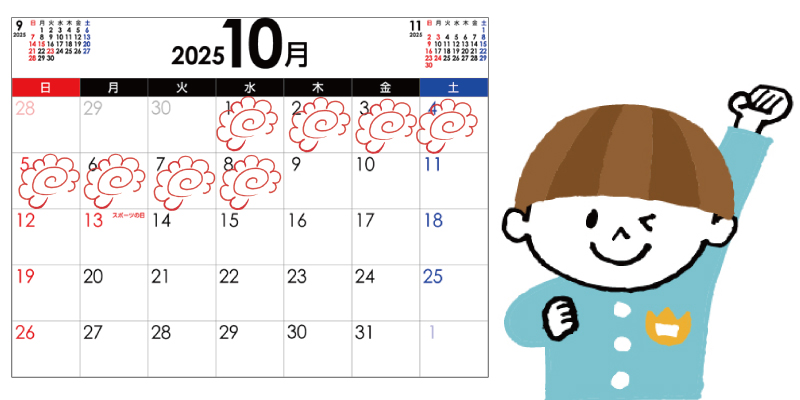

3.時計を生活に活かそう

例えば…

時計を見ながら、お子さんと約束の時刻を決めましょう。

時計の絵に長針と短針を書き込んで、約束の時刻を家族みんなが見えるところに貼っておきます(見える化)。

守れたらカレンダーに花まるを付けていくなどすると、楽しみながら、生活リズムを整えていく工夫ができますよ。

アナログ時計の読み方に慣れるまでは、約束の時刻は、子どもにも読める〇時か〇時半(30分)にしましょう。

子どもにとって時計はわかりづらいもののようです。

「これくらいわかるでしょ」「もう何回も言ってるよ」など、子どもが焦ってしまうような声かけではなく、「一緒にやってみようか」とお子さんと一緒に時計の読み方を楽しんでください。

自分から時計を見たり、針の動きに興味をもったりできるように、時計と楽しく出会わせてあげましょう。

とけいあそびで「時計の読み方」に親しんで…

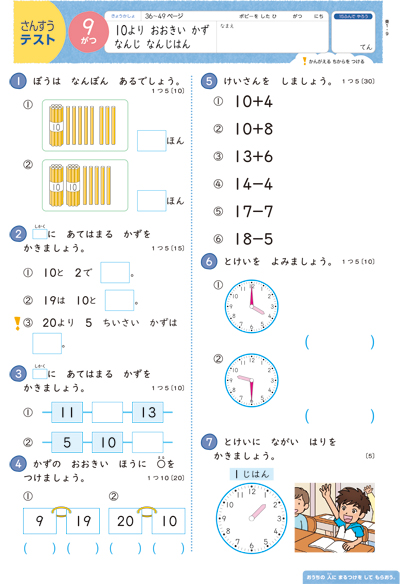

小学校では1年生の前半に「何時、何時半」の読み方、後半に「何時何分」の読み方を学習します。

焦らず、ゆっくり進めてください。

『小学ポピー1年生』算数テストより

時計の学び方のヒントは、こちらでもご紹介しています。

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育