「言わないとやらない」「時間がない」…それでもできる学習習慣・学ぶ力の育て方

目次

- 1.宿題だけでは、なぜ足りない? 家庭学習の注意点とポイント

- ① やらされる「宿題」だけでは不十分

- ② 人生の宝物「学習習慣」を身につけるために

- ③ 学び方、復習の基本を身につけるには

- ④ 小学生のうちが、将来の鍵をにぎる!

- 2.学習習慣や学習のしかたが身につく「家庭学習の基本形」

- ① 授業で習ったことを復習(予習)

- ② 丸つけで「間違ったところ」をやり直し

- ③ 一度復習した後も、「再チェック」で万全に!

- ④ 習慣的&計画的に!

- 3.「時間がない!」場合の家庭学習のやり方

- ① 時間は短くてもいいのです!

- ⓶ 子どもも忙しい(家庭学習の時間がない!)場合の工夫

- ③ おうちの方が「子どもの勉強を見る時間がない!」場合の工夫

- 4.あるある「家庭学習」お悩みにアドバイス

- ① 取り掛かりが遅い。すぐやる、今やるには、どうしたらいい?

- ② 言わないとやらない、言ってもやらない。どうする?

- ③ 親の丸つけはいつまでやればよい?

- ④ 長期の休み中(夏休み・冬休み・春休み)は何したらよい?

- ⑤ 復習することがないときは、何をすればいいの?(自由学習、行事等で授業が進んでいないときなど)

- ⑥ テスト前はどう勉強すればよい?

- ⑦ 漢字や計算など反復練習が嫌い、どうする?

「宿題をきちんとすれば大丈夫」と思われているご家庭も多いようです。

しかし、最近は宿題のない学校もあるようですし、学校の授業や宿題をこなしているだけでは、確かな学力はもちろん、学習習慣などの「大切な力」が身につかない恐れがあります。

「大切な力」をしっかり身につけるため、今の家庭学習を見直してみませんか。

できることからちょっとだけ意識・実行することで、学習の効率は上がり、学習習慣・自学自習の力も身についていきます。

イラスト部分だけを見て、少し意識するだけでもかわりますよ!

1.宿題だけでは、なぜ足りない? 家庭学習の注意点とポイント

「宿題だけの家庭学習」では学習の目的や取り組み方を自分で考えて理解することができず、受け身の学習を続けてしまうことになります。

そのため、中学以降の学習に行き詰まってしまうことがよくあります。

まず「なぜ家庭学習が必要、大切なのか」を知ることで、コツが良くわかります。

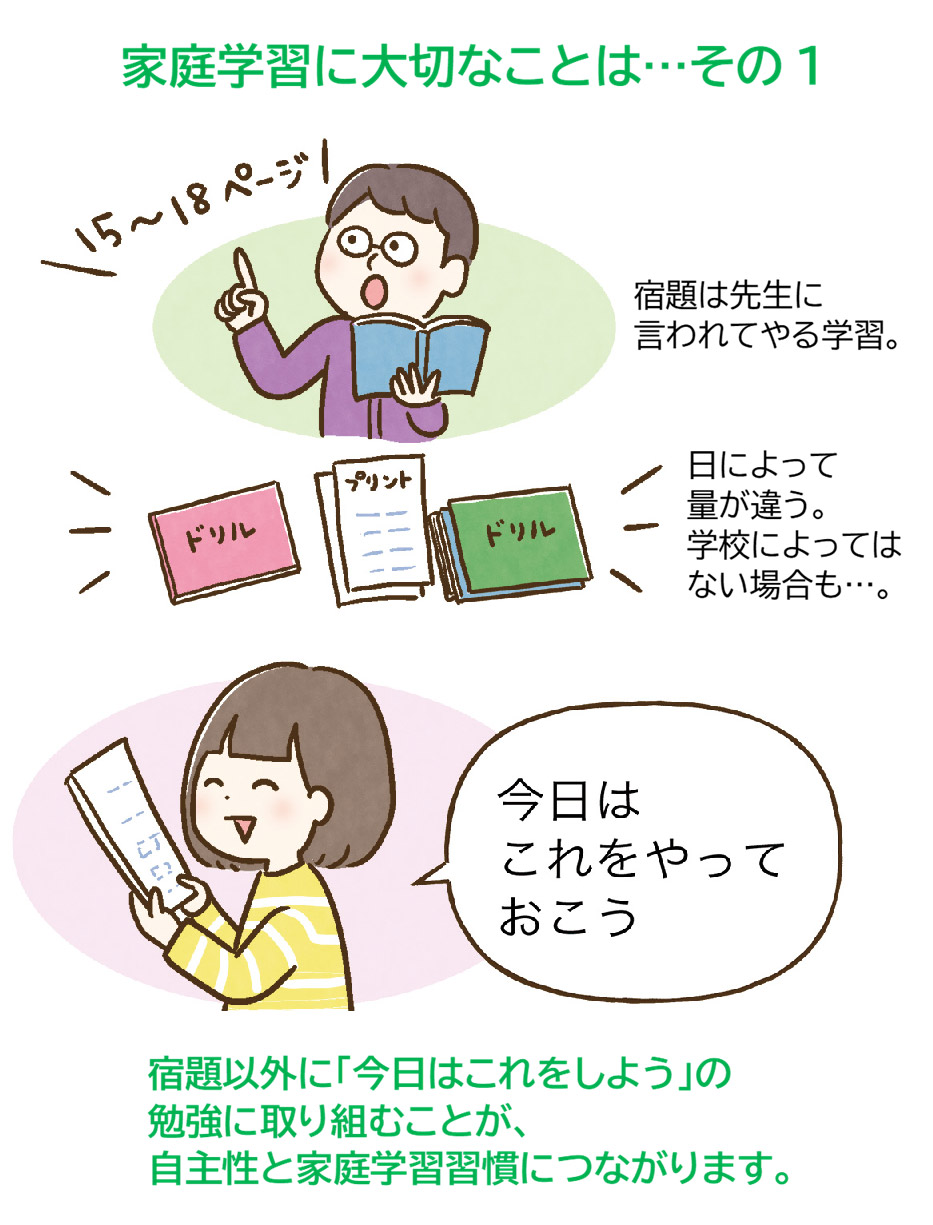

① やらされる「宿題」だけでは不十分

宿題は「先生に言われて取り組む学習」、受け身の学習で、日によって量が違ったり、宿題がない日があったりします。宿題なしの学校も増えてきているようです。

→宿題だけでは、自分から進んで毎日学習に取り組む意欲や、学習習慣、学習のしかたが身につきにくい!

- 伸びるのは、やらされる学習ではなく、自分から「やろう!」と取り組む学習です。

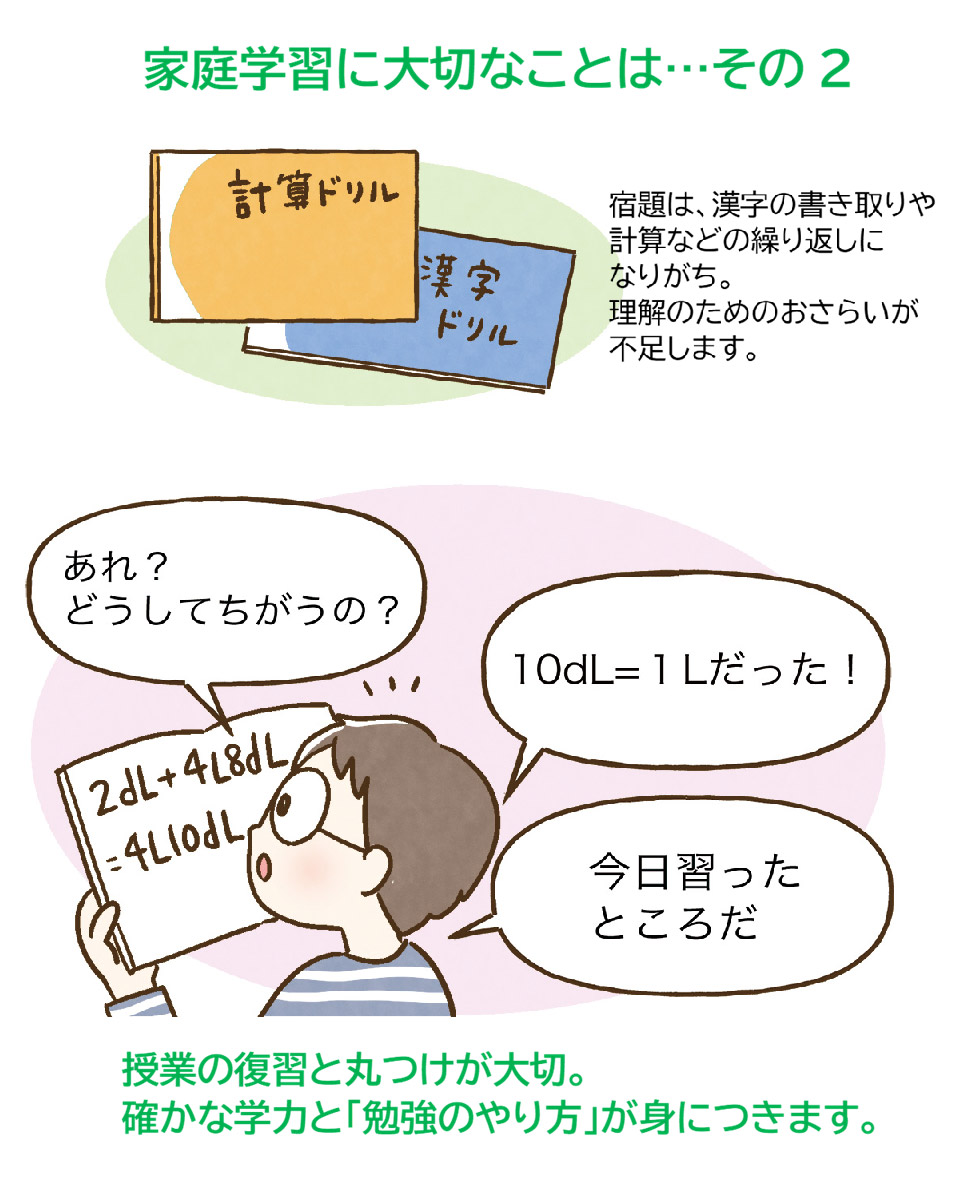

- 宿題は漢字の書き取りや計算の単純な練習だけになりがちで、「学力定着につながる繰り返し(復習)」にならないことが多いようです。

→人間は忘れる生き物。早いうちに、やったことを復習するのが一番効果的です。

② 人生の宝物「学習習慣」を身につけるために

- 「宿題」は家庭学習を始めるきっかけづくり。

- 宿題がない日は何もしない、できないではなく、宿題以外に「今日はこれをやろう!」の学習を積み重ねていくことが大切!

- 習ったことを復習し、つまずきを確実に解消、防止する学習サイクル、方法を身につければ、自学自習に困りません。

- 思いつきの学習は続かない!見通し力と計画力も身につけるのが家庭学習の目標です。

③ 学び方、復習の基本を身につけるには

- 宿題など、問題を解いただけで「終わった!」と満足してしまうこともありますが、それでは、復習になりません。

→「丸つけして、苦手やわからない箇所を見つけ、つまずきを解消する」

のが正しい勉強、復習の仕方です。 - 最初は大人のサポートを受けながら、だんだんと一人でもできるようにしていきます。

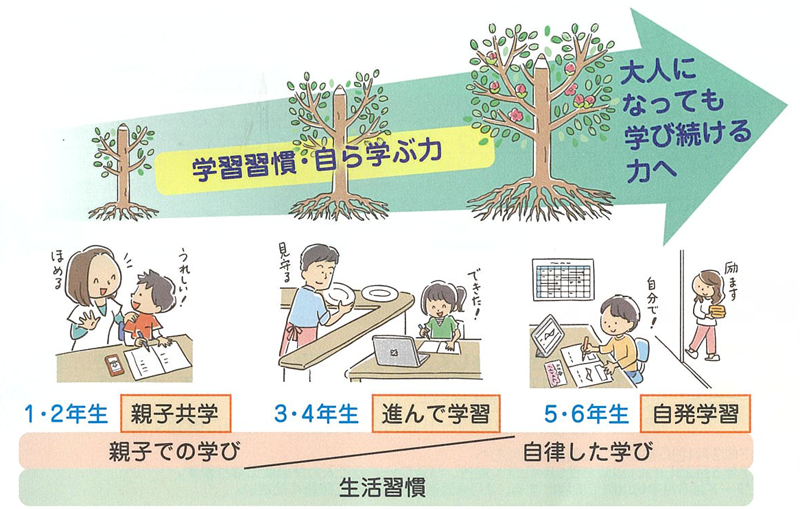

④ 小学生のうちが、将来の鍵をにぎる!

- 学習習慣や学ぶ力は学齢が上がれば自然と身につくわけではありません。

→小学生の早いうちから、「学習習慣」や「学習のしかた」を大人のサポートを受けながら、少しずつに身につけていきます。

※「ほめる」「はげます」などの「やる気」を伸ばすサポートも大事!

次では、「学習習慣」や「学習のしかた」を身につけていくための、家庭学習の基本的なやり方をご紹介します!

2.学習習慣や学習のしかたが身につく「家庭学習の基本形」

はじめに家庭学習の基本の形をふりかえります。子どもは予習・復習と言う言葉を聞いたことがあっても、具体的に何をするのか知らないと言います。

授業をまん中に、その効果を最大限に引き出すのが家庭学習の基本の形です。

。

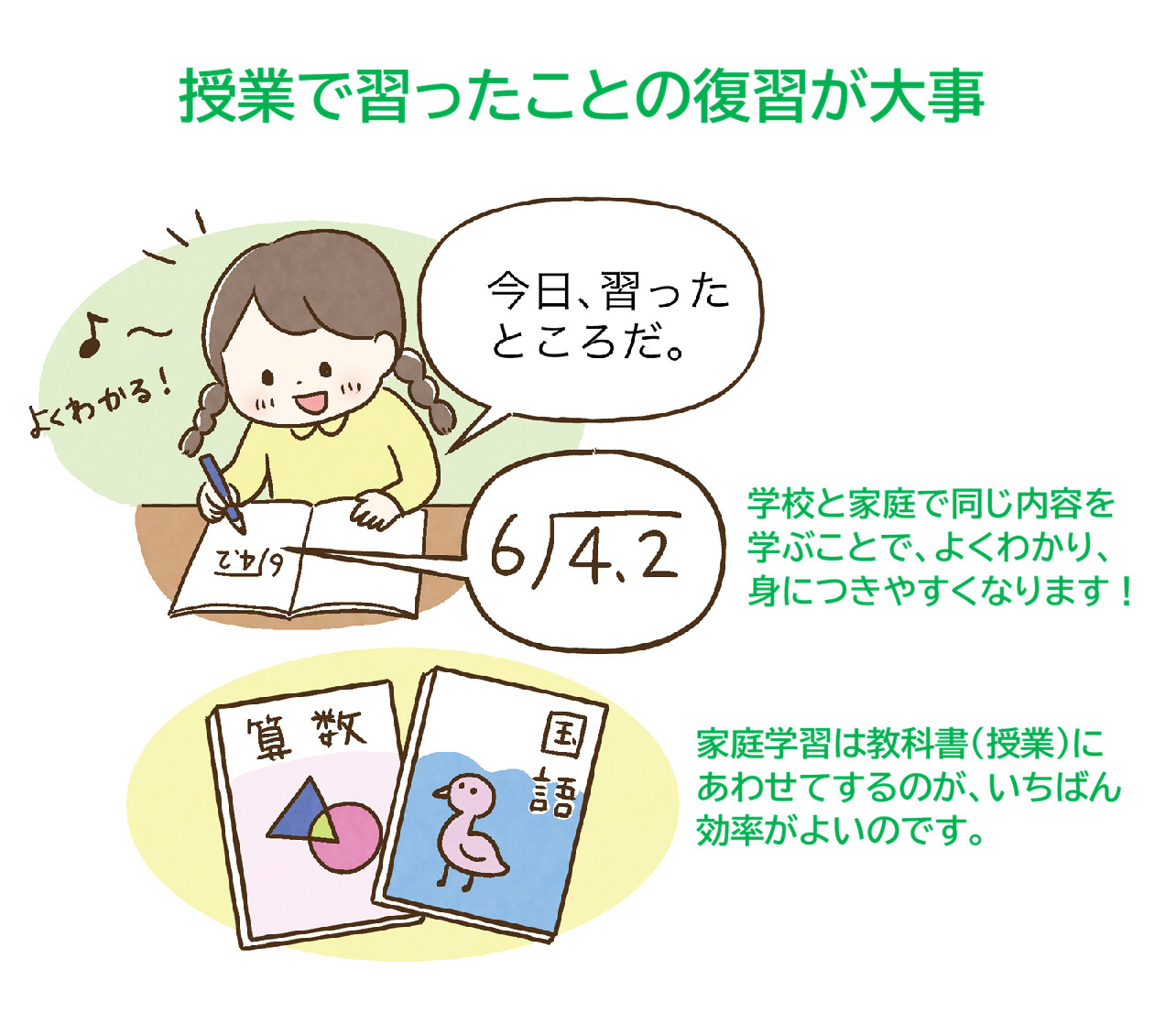

① 授業で習ったことを復習(予習)

- 学校の授業と違うことを家で学習していては、繰り返しにはなりません。1回取り組むだけでは、中途半端な理解、身につけになりがちです。

- 授業(教科書)の進度に合わせて復習したり、予習で授業に備えても良い。学校と家庭で、繰り返し学ぶことで身につきやすくなります。

- まず教科書を音読したり、ノートを見直したりするのが復習の基本ですが、それだけではなく、「もう一度、問題に取り組んでみる」ことも大切です!

- 市販のドリル、プリント等を使うなら授業の復習がしやすい「教科書に合ったもの」を選ぶと良いでしょう。

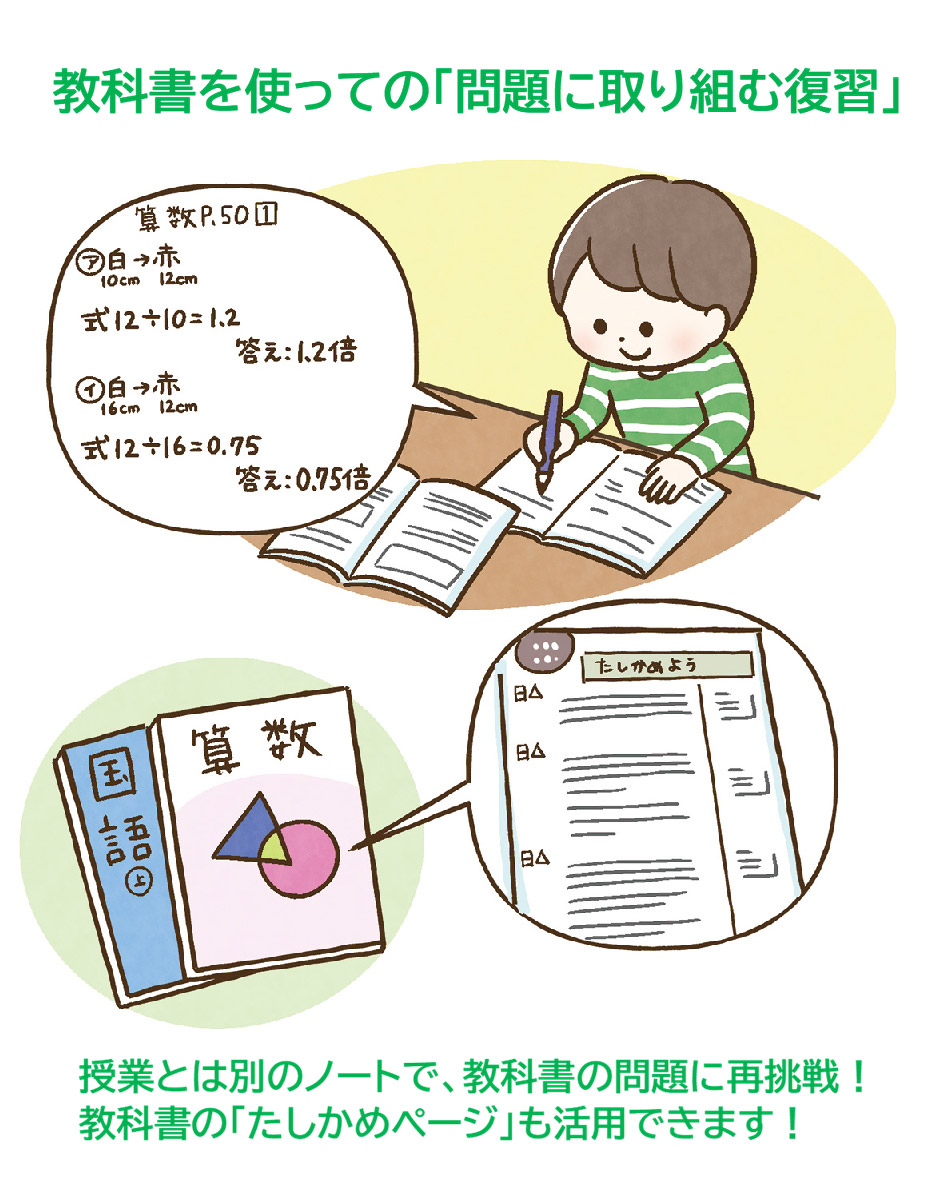

- または、「教科書の問題を授業とは違うノートを使って解く」などの工夫を!

「授業に合わせてもう一度、問題に取り組む復習」の方法例

・教科書の問題を授業ノートとは別のノートを使って再挑戦!

・教科書のたしかめ(まとめ)ページに載っている問題に取り組む。

※問題数は少ないかもしれません。

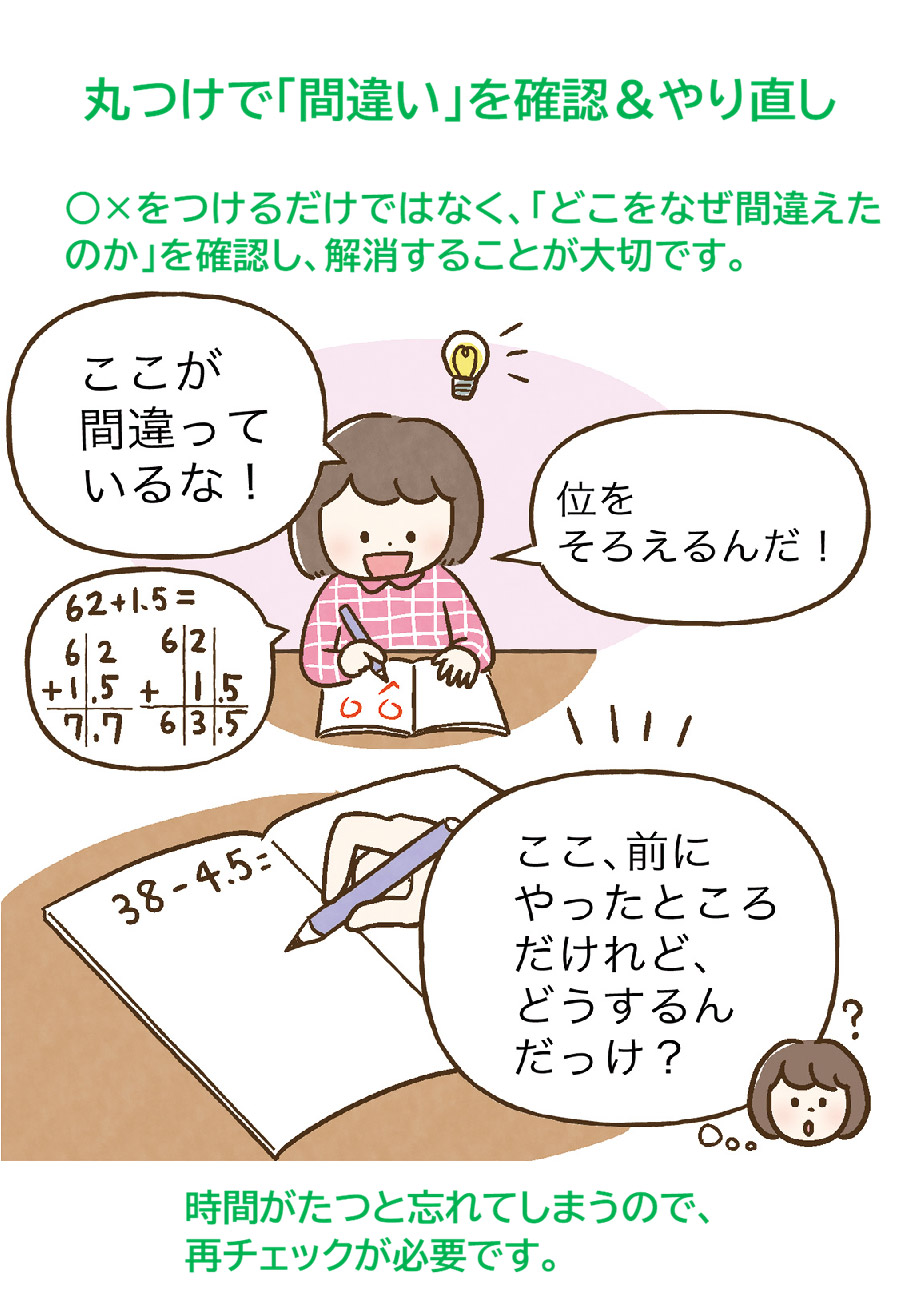

② 丸つけで「間違ったところ」をやり直し

- 間違いに気づき、「なぜ間違ったのか」を考え、やり直し、解消することまでが「丸つけ」。

- 取り組んだ問題は必ず丸つけを! 自分でできるまでは、親、大人が手伝ってあげることが必要です。

- 〇×をつけることが、目的ではなく、確かめたり修正したりし、理解を深めるのが本当の目的です。

また、その子のわかっていること、がんばっていることを見つけてほめて、やる気をアップさせることが親の大切な目的です。 - 間違いは悪いことではありません。 間違いを大事に、「間違いは宝」と考えましょう。

丸つけで「間違ったところ」をやり直しのために ポピーの活用の仕方はこちら

丸つけで間違いをどう指摘するか インスタライブアーカイブはこちら

③ 一度復習した後も、「再チェック」で万全に!

- 一度しっかり理解したつもりでも、時間がたつと忘れてしまいます!

- 1週間後と数か月後など、2回くらいの再チェックをおススメ。

- 復習のとき、できなかったところにチェックをしておくと、苦手箇所の再チェックがしやすくなります。

一度復習した後、「再チェック」で万全にするために ポピーの活用の仕方はこちら

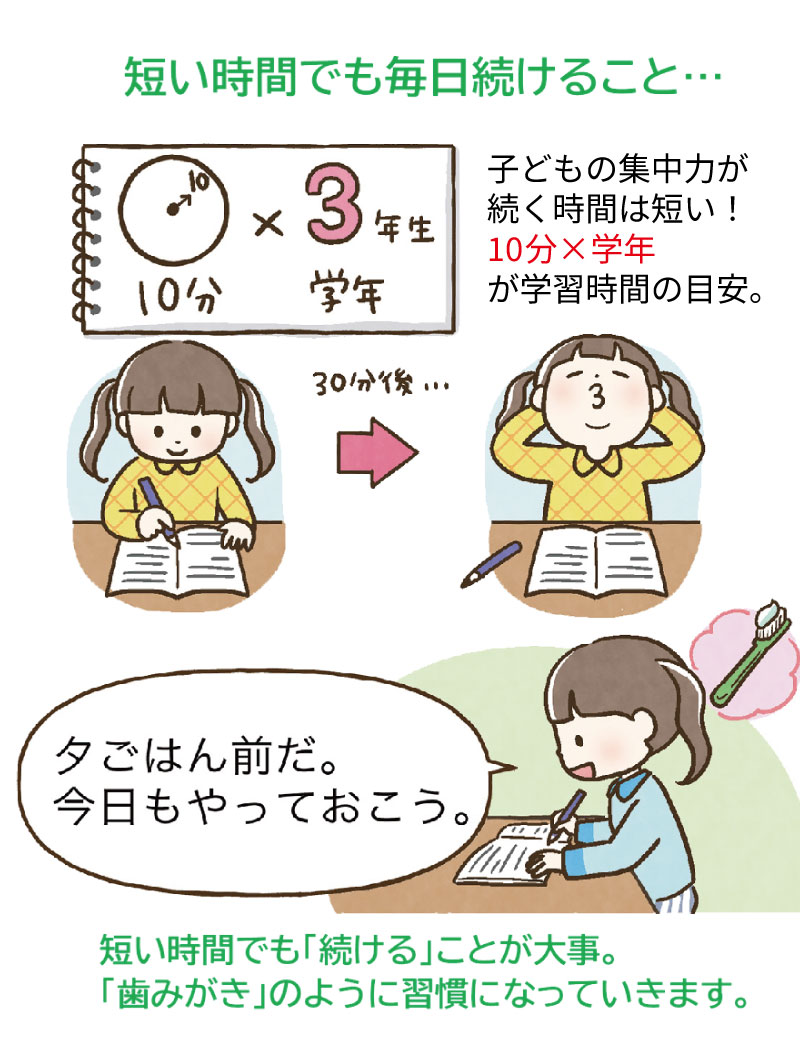

④ 習慣的&計画的に!

- 子どもの集中力は長くは続きません。10分×学年が学習時間の目安。

休憩など入れながら、短い時間に集中しての学習を! - 短い時間でもできるだけ毎日続けて、学習習慣を身につけていくことが大事です。

- 気分が向いたときだけ取り組むのではなく、計画的に少しずつ学習を進めましょう。

そのためにも、「勉強する場所と時間」を親子で約束しましょう! - おうちの方も「ほめる」「はげます」などの声かけでやる気アップのサポートを!

約束とやる気アップのポイント、具体的やり方をこちらでご紹介!

3.「時間がない!」場合の家庭学習のやり方

子どもも大人も忙しい現在、将来のために家庭学習の習慣と学力をしっかり身につけたいのはやまやまだけど、子どもの家庭学習の時間も、親が関わる時間もない!という場合のヒントをお伝えします。

① 時間は短くてもいいのです!

- 「学習のリズム」を作ることに集中しましょう。

- 「少しずつ」「つまずき、わからないを残さない」が大切です。

- まずは5分、慣れてきたら10分…というように、無理せず続けましょう。

⓶ 子どもも忙しい(家庭学習の時間がない!)場合の工夫

- 宿題が多い日や習い事のある日は、家庭学習の量を調節、分割する作戦を!

- 代わりに、宿題や習い事がない日・少ない日・休日に、少し多めにする(めりはりをつける)。

- 得意・不得意や自分の目標に合わせて、教科を絞りましょう。

苦手教科を優先したいですが、疲れてどうしても気分が進まないときなどは、

得意な科目、好きな科目でもOK。続けること優先で。 - 順番を変えてみましょう。「少し難しいな」と思う宿題は、

先に復習してから取り組むと効率が上がることもあります! - 取り組む時間帯を決めましょう。

また、集中力が続くよう、時間をわけましょう。

朝に5分、宿題のあと10分など、歯磨きやお風呂と同じように、生活リズムの一部に。

※ただ、その日の状況に合わせて流動的にすることも必要です。

③ おうちの方が「子どもの勉強を見る時間がない!」場合の工夫

- 丸つけなどおうちの方の関わりは、できるときに、できる範囲で!

大事なのは…

ほめたり、認めたりして子どものやる気や達成感を育むこと。

間違いに気づいて解消する「丸つけのやり方」を経験させること。

何が苦手か、得意かなど子どもの状況を把握し、 つまずきの防止や解消をサポートすること。

丸つけの際は、〇×を付けるだけではなく、量より質を大事にすると子どもは伸びます! - まずは「すごい、頑張ってやったね」と努力をほめましょう。

- 「どこが違うかな」「どうして間違えたかな」「ここ、ちょっと違うかも。もう一度考えてみよう」と見直しを促す声がけをしましょう。

- 「子どもと一緒に丸つけ」が難しければ、子どもが寝た後などできるときにできる範囲で丸つけを!

大きな花まるをつけたり、ほめことばや「ここもう一度考えてみよう」などのコメントを、付箋紙に書いて添えたりすることで、やる気のアップや丸つけのやり方の意識づけが図れます。 - 「つまずき」の防止、解消を上手にサポートするには、苦手や、わからない科目、内容を優先して寄り添うと良いでしょう。

学校のテストが返ってくるとき、注意したいこと

学校のテストは、やる気のアップや、苦手やつまずきの発見・解消の良い機会です。

テストの点に一喜一憂するのではなく、がんばりやよかったところは認めてほめて、

できなかったところ、間違えたところをしっかり確認し、

わかり、できるようになるための復習のサポートをすることが大切です!

叱ってもできるようにはなりませんし、やる気も育ちません。

4.あるある「家庭学習」お悩みにアドバイス

家庭学習を続けるにあたっては様々なお悩みがあります。

「子どもにやる気がないので、毎日イラついています」

「そろそろ一人で勉強できるようになってほしいけれど、いいかげんに取り組むので不安」…

「あるあるお悩み」へのアドバイスをご紹介!

① 取り掛かりが遅い。すぐやる、今やるには、どうしたらいい?

- 学習に関係ないゲーム、マンガなどを片づけて学習場所を用意しましょう。

- 学習に使うもの(筆記具やワーク類)は家庭学習用にひとまとめにしておくと、あちこちから出さなくてすみ、さっと取り掛かれます。

② 言わないとやらない、言ってもやらない。どうする?

- 時間と場所を決めて取り組むような約束は大事ですが、親が一方的に押しつけるのは約束ではありません。

- 大事なのは、子どもが「自分が決めた約束」の意識を持つようにすることです。

親子で案を出して、お互いが歩み寄って決めたり、親が2、3案を出して話し合って決めたり、子どもと一緒に決めて、子どもの意思を反映させましょう。 - 時間は短めに、できるだけ毎日同じ時刻に設定し、生活のリズムに組み込むようにしましょう。

- 約束がうまく守られないないときは、親子で約束を見直し、話し合い、新たに作り直すなどしましょう。

- 「取り掛かり」への声がけは笑顔で。「勉強しなさい」ではなく、心構えやマインドチェンジのために、約束時間の数分前に「そろそろ時間だよ」と声がけをしましょう。

※但し、「今からやろうと思ってたのに!」と嫌がる場合もあるので、様子や子どもの性格を見てからが良いでしょう。 - まず5分だけ、まず1問だけ、とハードルを思い切り低くして、とにかく始めるのがコツです。

気分がのれば、自然とそれ以上取り組みます。 - 取り組んだらほめること。少しでも取り掛かったことをほめるように!

- 終わったらゲームやおやつなど楽しみが待ってることを伝えましょう。

③ 親の丸つけはいつまでやればよい?

- 親の丸つけは「子どもが一人で丸つけできるようになるための学びの場」、必要なステップです。

以下が1人で丸つけへの大きな流れ。学齢は目安です。個人差があるので、状況にあわせておうちの方がサポートすると良いでしょう。

①低学年くらいは、おうちの方が丸つけをし、子どもが横で見る。

②中学年くらいは、子ども自身が丸つけをし、おうちの方が横で見てあげる。

③高学年くらいになったら、子ども自身が丸つけをし、おうちの方が確認してあげる。 - 子ども自身が丸つけするとき重要なのは、「間違いを見つけて、見直し、正しく理解する」こと。

そのため、大事なのは丸つけをしながら、見直し、やり直しの大切さを伝えて、できたときには、しっかりほめること。

もちろん、勉強や丸つけに取り組んだこと自体をほめることも大切です。

一人で丸つけへのステップや、丸つけのポイントなど、「先生の子育てインスタライブ」で詳しくご紹介しています!

④ 長期の休み中(夏休み・冬休み・春休み)は何したらよい?

- 長期の休みは、苦手教科を克服するチャンスです。

- 時間がなくてしっかり学習できなかったところ、苦手・できなかったところ中心に取り組むように。

- その学期に習ったことをおさらい。苦手・つまずきチェックして解消しておくと、休み後の勉強に安心して取り組めます。

→少し間をおいてからの復習は、忘れかけているところを思い出し、力を定着させる効果があります。 - 教科の学習だけでなく、「自由研究」など、興味のあることにゆっくり取り組み、興味関心を高める良い機会でもあります。

⑤ 復習することがないときは、何をすればいいの?(自由学習、行事等で授業が進んでいないときなど)

- 時間があるときこそ、ちょっと前の学習内容に戻っての再復習がおすすめです。

時間がたって忘れかけているところを思い出すように! - 予習に取り組んでも良いでしょう。また、漢字など授業進度に関係なく取り組める反復練習を行いましょう。

- 学習習慣づけのため、学習のリズムを守るのが大切。

また、自学自習の力をつけていくためには、こうしたとき「何に取り組むか」を考えるように!

→親が決めてやらせるのではなく、子どもが考える、親子で一緒に考えるなどできると良いですね。

⑥ テスト前はどう勉強すればよい?

- 一度は復習していても、時間がたって忘れていることがあります。思い出してテストに臨むためには…。

- テスト範囲をしっかり確認し、教科書やノートに目を通しておくことが重要です。

- 時間がないときなどは、できなかったところ、苦手なところを優先しておさらいすると効果的!

- テストはまとめておさらいの良い機会です。

またテストで良い結果が出れば、自信や次へのやる気にもつながります。

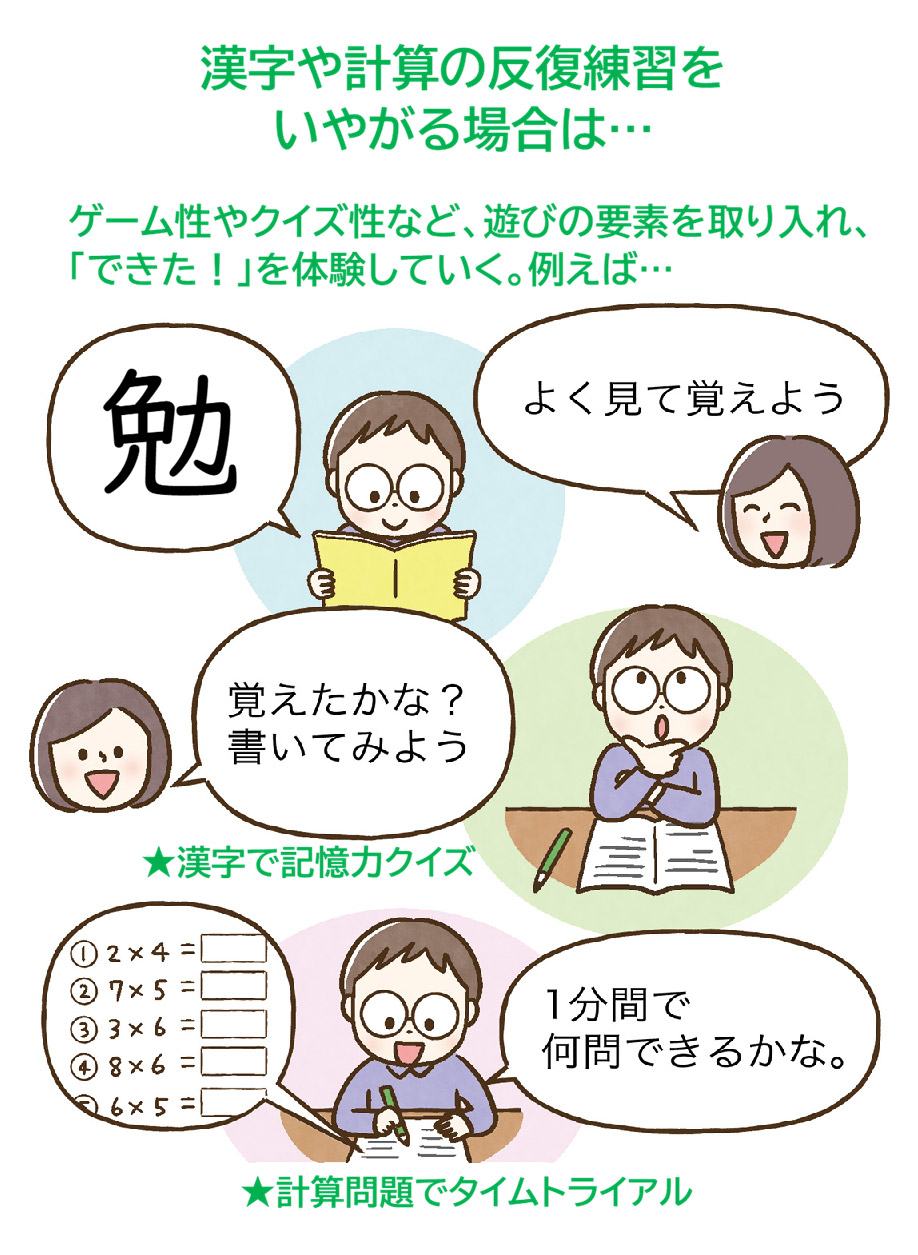

⑦ 漢字や計算など反復練習が嫌い、どうする?

- 単純な繰り返しが苦手な子どもは多いです。書き取りや計算ドリルなど、同じことを繰り返す学習が嫌いな子に、イヤイヤやらせても力にはなりません。

- そういう場合は、ゲーム性やクイズ性など、遊びの要素を取り入れながら、「できた!」を体験していくのがコツ。学校でもやっています。

例:漢字なら「しっかり見て覚えよう」と、字をよく見たあとに「覚えたかな、見ずに書いてみよう」。

算数の計算なら「1分間で何問できるかな」とタイムトライアル! - 漢字や九九表などは、つい見てしまうトイレなどに貼っておくと効果的。

また、漢字の練習は「たくさん」より「ていねい」が大切です。

「できることから無理せず」が続けるコツです。

最初は少したいへんでも、「学習習慣」や「自学自習の力」が身につけば、子どもにとって大きな財産になり、おうちの方も安心して子どもを見守れるようになります。

ポピー会員の方は、勉強の仕方で困ったとき、悩まれたときは、ぜひ、「ポピー子育て・教育相談サービス(無料)」をご利用ください。経験豊富な教育対話主事がアドバイスいたします。

イラスト:成瀬 瞳

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育