あらためて…「絵本読み聞かせ」のススメ!~絵本選びや読み聞かせのコツ~

「トモ★タメ時間」のススメ!

目次

- 今回は「トモ★タメ」時間特別編~絵本読み聞かせ

- 「絵本の読み聞かせ」は何を育てる⁉

- ①想像力と創造力を育てる!

- ②言葉を育てる!

- ③聞く力・聴き取る力・集中力を育てる!

- ④親子の絆を育てる!

- 年齢別「絵本の選び方」のコツ

- 〇0歳から3歳くらいの絵本選び方

- 〇4歳から6歳くらいの絵本選び方

- 〇小学校入学後(低学年)の絵本選び方

- ●迷った時の絵本選び方

- 「絵本の読み聞かせ」の際のコツ

- ①楽しい雰囲気を演出して読み聞かせ

- ②多様なジャンルの本にふれさせる

- ③声の抑揚と大きさを工夫して読み聞かせ

- ④読み聞かせが苦手な方は…

- 絵本が深める親子の絆、その理由

- ①絵本はコミュニケーションツールです

- ②子どもは、好きな人に読んでもらいたい!

- ③子どものことがよりわかる!

- ④自己肯定感や幸福感を育む

- 本との関係を、より楽しく、豊かにするおススメ関連ページ

「トモ★タメ」時間 って?

親も子も「トモ」に「タメ」になる楽しい時間 それが「トモ★タメ」時間!

永遠に続くように思えても、実は期間限定の子育て時間。

それならば…

「子どものためっ!」と親がガマンしたり、

子どもを親の都合につき合わせたりするのではなく

親子が共にタメになり成長を楽しむ「トモ★タメ」親子時間で

ママパパ自身もいっしょに楽しんじゃいましょう!

普段の生活の中でも、ちょっと工夫すれば、楽しい遊びや価値ある活動がいっぱい!

親子で楽しく、手軽に取り組める遊びや活動で「トモ★タメ」~楽しい親子の時間を過ごしてみませんか?

今回は「トモ★タメ」時間特別編~絵本読み聞かせ

今回は、親子の楽しい「トモ★タメ」時間の中でも、なじみ深い「絵本の読み聞かせ」を取り上げます。

より楽しく、より上手に子どもとのコミュニケーションをとるための「読みきかせのコツ」、

絵本の選び方から、読み聞かせのポイントまでご紹介します。

「絵本の読み聞かせ」は何を育てる⁉

①想像力と創造力を育てる!

絵本は子どもたちの想像力を豊かにし創造力を育てる効果があります。

子どもが絵本を見ているとき、頭の中ではいろいろなものが浮かんだり動いたりしています。

想像したことは、創造活動にも生かされますから、

想像する経験が豊富な子どもは、創作する時もたいへん豊かに表現します。

②言葉を育てる!

絵本を通して、子どもたちは新しい事物や出来事に出会い、感性を働かせ、語彙力を高めていきます。

絵本は声に出して読むことを意識して書かれていますから、

読み聞かせをしたり、一緒に声に出して読むようにして楽しむのがポイントです。

③聞く力・聴き取る力・集中力を育てる!

小学校でしっかり人の話を聞ける子は、実は幼児の頃にたくさんの絵本を読み聞かせてもらった子に多いのです。

聞く子は伸びる子。絵本の読み聞かせで、物事を理解する耳だけでなく、集中力や聞く態度も育ちます。

④親子の絆を育てる!

大学生に絵本についての経験を尋ねると、多くの学生さんが「親に絵本を読んでもらった思い出」を語り出します。親と一緒に絵本を読んだ思い出は、楽しく温かく、大人になっても心に残るようです。

読み聞かせの時間は親子の絆を深める、とても良い機会になっています。

年齢別「絵本の選び方」のコツ

〇0歳から3歳くらいの絵本選び方

乳幼児のうちは、『いないいないばあ』(松谷みよ子)のような、

小型で、はっきりした色と形の絵の絵本を選びましょう。

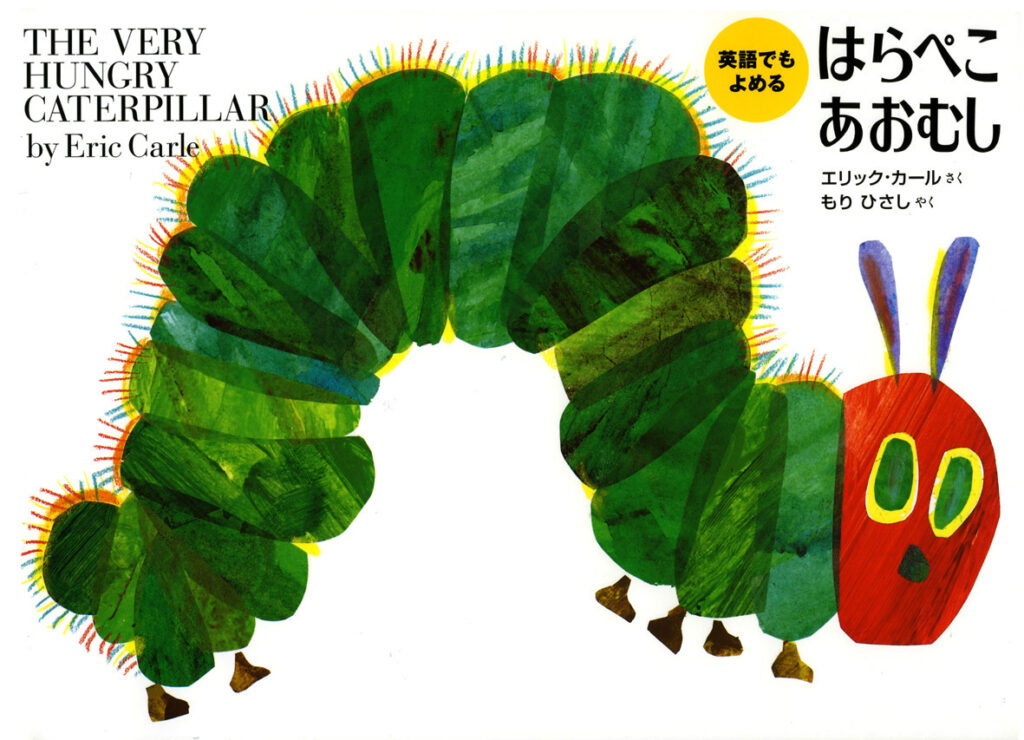

言葉が出てくるようになった頃は、『はらぺこあおむし』(エリック・カール)のように美しい色合いで、

「次は?」とページをめくりたくなるような本がよろこばれます。

〇4歳から6歳くらいの絵本選び方

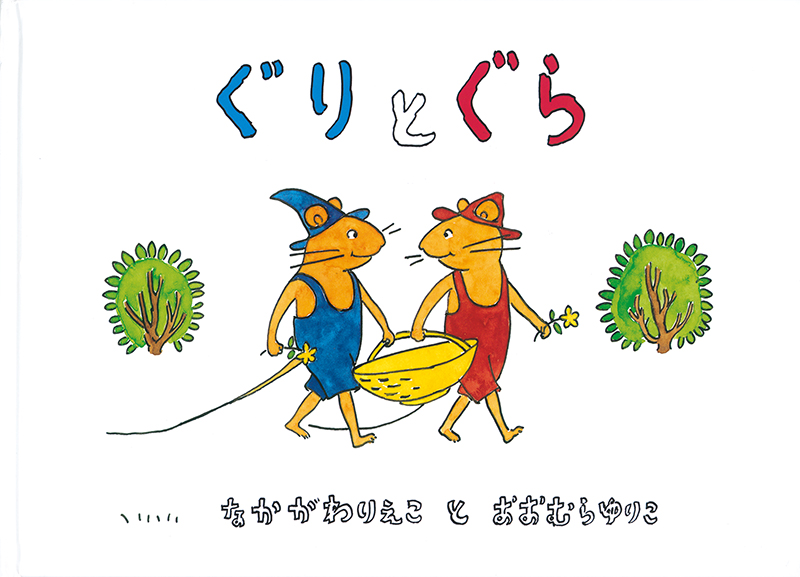

『ぐりとぐら』(なかがわりえこ・おおむらゆりこ)のような愛らしい生き物が主人公のお話や、

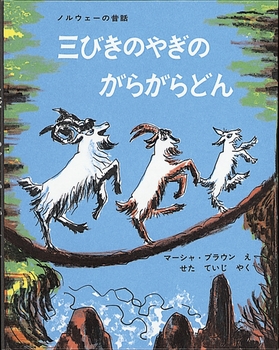

『三びきやぎのがらがらどん』(マーシャ・ブラウン)のように「くり返し」で展開するお話が大好きです。

同じ本を何度も「読んで」とせがむのもこの頃です。

〇小学校入学後(低学年)の絵本選び方

まだまだ絵本を楽しみたい年齢です。

ひらがなが読み書きできるようになっても、読み聞かせは続けてかまいません。

起伏のあるストーリーを好み、絵本で冒険に出たり、知らない世界にふれたりしています。

おとうさん・おかあさんが子どもの頃に好きだった本も教えてあげると、会話がはずみます。

●迷った時の絵本選び方

子どもの年齢や理解力に合った本を選ぶことが大切ですが、

わからなかったり迷ったりしたら、絵本のレビューサイトを参考にしてみましょう。

専門家や同世代の親のおすすめ本がわかります。

図書館に行った時には、司書さんにたずねれば、親切に教えてもらえますよ。

「絵本の読み聞かせ」の際のコツ

①楽しい雰囲気を演出して読み聞かせ

リラックスした落ち着いた中で楽しみましょう。

だっこして読む、寝る前のお楽しみにする、などおうちに合ったスタイルで習慣にするといいですね。

読み方もおうちスタイルで大丈夫。しっとり読んでもいいし、子どもが聞けば答えてあげてもいいし、

会話しながら楽しんでもかまいません。

②多様なジャンルの本にふれさせる

動物、乗り物、ファンタジーなど、さまざまなジャンルやテーマの本を選んで、子どもの興味を広げましょう。

意外なものに意外なほどはまることもあります。

好きなテーマや本があるなら、それを心ゆくまで楽しむことも、新しい世界に出会わせてあげることも、どちらも大切にしましょう。

③声の抑揚と大きさを工夫して読み聞かせ

大勢の子どもの前で読み聞かせをする時には、オーバーアクション気味に読むこともありますが、

おやこ絵本のときには、普段話しているように読んであげる方が、心地よさや安心感を与えます。

ストーリーによっては、声のトーンやリズムを変えたり、キャラクターごとに声色を変えたりすると、大よろこびします。

④読み聞かせが苦手な方は…

まずは深呼吸をしてリラックス。それから、ふだん子どもに話すように読んであげましょう。

じょうずへたではなく、一緒に楽しむ気持ちが大切なんです。その楽しさが子どもにも伝わります。

親が本を楽しんでいると、子どもも本を好きになります。

絵本が深める親子の絆、その理由

①絵本はコミュニケーションツールです

絵本は、親子のコミュニケーションツールです。

おもちゃと同じように、いつでも手に取ってふれられるようにしておくことが大切です。

親と子が同じ本を通して物語世界を楽しんだり、会話をはずませたりできることも、絵本のメリットです。

②子どもは、好きな人に読んでもらいたい!

言葉の意味を解さない赤ちゃんも、親の声はちゃんと聴き分けます。

そして、耳心地の良さやリズムを楽しんでいます。

乳幼児にとっても、親が絵本を読んでくれる時間は至福のひととき。

大好きな人の声に包まれて、大切にされていることを実感しています。

③子どものことがよりわかる!

お話を読んでいるとき、子どものようすを見てみましょう。

どこで目を輝かすのか、どこで身を乗り出すのか、どこで驚きの声をもらすのか、どんな表情をするのか。

絵本を一緒に読んでいると、子どものことが前よりずっとよくわかります。

絵本を楽しむと同時に、お子さんの表情や反応も愛おしんでください。

④自己肯定感や幸福感を育む

絵本を一緒に読んだり、読み聞かせをしたりすることで、一緒に過ごす時間が増え、子どもは満たされます。

忙しい毎日の中でも、絵本1冊読む、ほんの数分の時間を大切にしてほしいと願います。

親子で共有する心地のよい時間は子どもの自己肯定感や幸福感を育んでいます。

本との関係を、より楽しく、豊かにするおススメ関連ページ

①元校長先生が聞く ○○のハナシ~知っておきたい 子どもと本と親のカンケイ

②サトシンの子育て行き当たりバッチリ!~集中して絵本を聞いてもらうには?

あそび

あそび 人間関係・接し方

人間関係・接し方 健康・運動

健康・運動 入学準備

入学準備 国語

国語 園生活

園生活 夢 実現

夢 実現 学校生活

学校生活 学習習慣

学習習慣 幼児期のまなび

幼児期のまなび 性格

性格 本・読書

本・読書 生活習慣

生活習慣 算数

算数 食事・食育

食事・食育