小学生の勉強を習慣化する7つのコツは?

学年別の勉強時間や親が気をつけるべきことも合わせて紹介

更新日:2025年03月18日

“子どもに学習習慣をつけたい”と考える親御さまは多いでしょう。

小学生の時期に学習習慣をつけることは、将来の学びの土台を作るうえで欠かせません。

しかし、学校の授業だけでなく、家庭でも子どもが自ら勉強に取り組むように習慣づけるのは、なかなか難しいものです。

学習習慣をつけるには、家庭での学習環境を整えるなど、親のサポートもある程度必要になってきます。

本記事では、学習習慣が身につかない理由を分析し、効果的な対策を提案していきます。

1.小学生が勉強しない・習慣が身につかない理由

学習内容が理解できていない

学年が上がるにつれて授業内容が難しくなっていくと、学習内容が理解できないまま、授業が進んでいってしまうことがあります。「分からない=勉強は難しい」という苦手意識が定着し、挫折感を感じてしまうと徐々にやる気を失ってしまいます。

自発的な勉強の習慣がない

学校の授業と違い、家庭学習は自分で計画を立てて進める「主体的に取り組む力」が必要となります。単なる学力向上だけでなく、「自ら学ぶ力」「学習習慣をつけること」は、将来の学びや生活においても大きな財産となります。

「勉強しなさい!」と言いすぎてしまう

親が「勉強しなさい!」と言いすぎでしまうことで、子どものやる気を失ってしまう可能性もあります。「今やろうと思ったのに!」と口論になることが多いという方もいらっしゃるのでは?声かけの仕方によっては、勉強に対して後ろ向きな気持ちにさせてしまい、逆効果になってしまうかもしれません。

2.【学年別】小学生の勉強時間はどれくらい?

小学生の勉強時間は学年によって異なりますが、一般的に「学年×10~15分」が目安といわれています。

小学1年生の勉強時間

1年生は、15分程度が目安です。この時期はまだ宿題の内容も難しくなく、量も多くないので、短時間でも毎日勉強することを習慣化し、学習習慣を身につけることが特に重要です。例えば、帰宅後におやつを食べてから宿題をする流れを作ると、自然に勉強の時間を確保できるでしょう。また、楽しい気持ちで学習に取り組むことが、学習意欲を高めるポイントです。

小学2年生の勉強時間

2年生になると、勉強時間は30分程度に増えます。1年生の頃より宿題の内容が少しずつ増えてくるため、計画的に時間を使うことが大切です。家庭学習を習慣化するために、例えば、「帰宅→おやつ→家庭学習」という流れを作ることで、子ども自身が勉強の時間を意識しやすくなります。

小学3年生の勉強時間

3年生では、教科数が増えるため、勉強時間は45分程度が目安です。この時期は、宿題に加えて自主学習を取り入れることが重要です。集中力も向上してくるため、1時間程度の勉強が可能な子もいます。宿題を30分で終わらせた後、残りの時間を自主学習に充てるなど、時間配分を工夫することが求められます。

小学4年生の勉強時間

4年生は、1時間程度の勉強時間が目安です。学習内容が難しくなるため、宿題と自主学習のバランスを考え、効率的に時間を使うことが求められます。この時期は、子どもが自分で学習内容を選ぶことも大切で、主体性を育むために親がサポートすることが重要です。

小学5年生の勉強時間

5年生は、1時間15分から1時間30分程度の勉強が必要です。学習内容が高度になり、勉強時間も増加する時期です。特に苦手分野の克服に重点を置き、計画的に学習を進めることが大切です。中学受験を視野に入れた場合、しっかりとした勉強時間を確保し、学習習慣を身につけることが成功への鍵となります。親のサポートも重要ですが、子ども自身が主体的に学ぶ姿勢を持つことが、長期的な学習効果を高めるでしょう。

小学6年生の勉強時間

6年生は、1時間30分程度の勉強が必要で、中学受験を考える場合はさらに時間を確保することが望ましいです。この時期は、学習内容の理解を深めるために、質の高い勉強が求められます。特に、受験対策としては、苦手分野を重点的に学習することが重要です。家庭学習を習慣化し、子どもが自分のペースで学べる環境を整えることが、成功への鍵となります。

3.小学生の家庭学習:学年別に見る心構えとポイント

低学年は「親子共同学習」

低学年は家庭学習習慣を身につける最適の時期です。まだ自分で勉強する内容や方法を決めることが難しいので、何を使い、どのように勉強するのか、毎日用意してあげましょう。その日の復習に教科書を大きな声で読んだり、漢字・計算練習を繰り返したり、基礎的な練習をさせます。その時、文字や数字をていねいに書くことを子どもと約束しましょう。勉強が終わったら「この字は上手に書けたね」などと具体的に、心からほめましょう。「勉強はできると楽しい。ほめられるからもっと勉強したい」という気持ちを育てることが大切です。

中学年は「進んで学習する」

中学年になると理科と社会が加わり、国語では新出漢字を多く学習したり、算数では分数や少数などの抽象的な内容が増えたりと、低学年と比べると学習の質も量も変わってきます。宿題だけでなく授業の復習もきちんとして、わからないことをそのまま放置しないように気をつけましょう。徐々に自立心を養い、親の直接的な指導を少なくし、自分から机に向かう心構えを育てていくことが大切です。しかし、まだ親の手助けも必要であるため、家庭学習の計画表を一緒に作ったり、わからないことがあった時の解決法を教えたり、いつでもサポートできる距離で見守ることが大切です。

高学年は「自発的に学習する」

高学年になると1日の学習量が多くなり、論理的、抽象的な学習内容も増えます。特に算数や理科では、論理的思考力や問題解決能力が求められるため、これらの教科が得意な子どももいれば、逆に苦手意識を持つ子どももいます。

自立心が強くなるため、親がずっとそばにいる必要はありませんが、見守っているという気持ちを伝えましょう。自発学習のポイントは周囲からの賞賛と子ども自身の成功体験です。まずは親がほめ、時には祖父母にも協力してもらい「がんばってるなー」とほめてもらいましょう。

4.家庭学習を習慣化させるための方法7選

定期的な学習時間を設定する

毎日同じ時間に勉強するルーティンを作ることで、子どもは自然に勉強の時間を認識できるようになります。例えば、学校から帰った後の「おやつ→勉強」という流れを決めると、勉強が日常の一部として定着しやすくなります。

まずは短い時間から始めることをお勧めします。例えば、最初は10分間の勉強を設定し、徐々に20分、30分と延ばしていくと良いでしょう。この際、勉強内容を明確にしておくことも大切です。例えば、月曜日は算数、火曜日は国語、水曜日は理科といった具合に、曜日ごとに科目を決めることで、子どもが何を学ぶかを事前に理解しやすくなります。

また、勉強の前後にリフレッシュタイムを設けることも効果的です。勉強後には好きなおやつを食べる、少し遊ぶ時間を設けることで、勉強に対するポジティブな印象を持たせることができます。さらに、親が一緒に勉強する時間を設けることで、子どもは安心感を持ち、学習に対する意欲が高まるでしょう。こうした工夫を通じて、家庭学習を楽しく、自然な習慣として根付かせることができます。

学習環境を整える

勉強中はスマホやゲームを目の届かない場所に片付け、集中できる環境を作りましょう。勉強専用のスペースを設け、そこに座ることで「勉強モード」に入るようにします。ダイニングテーブルや子ども部屋など、静かで集中できる場所を選び、勉強の際はその場所に座ることを習慣化します。

勉強スペースを整えるために、まずは整理整頓を行いましょう。机の上には必要な教材や文房具だけを置き、視覚的なノイズを減らすことで、集中力を高めることができます。また、勉強に適した照明を用意することも重要です。明るすぎず、目に優しい光を選ぶことで、長時間の勉強でも疲れにくくなります。

さらに、勉強中はスマホの通知をオフにするか、別の部屋に置くことで、気が散ることを防ぎます。特に、SNSやゲームの誘惑は強いため、物理的に距離を置くことが効果的です。このように環境を整え、習慣化することで、子どもは自然と勉強に集中できるようになります。

学習状況を見える化する

学習状況を見える化するためには、学習計画をカレンダーやホワイトボードに書き出し、何をいつまでにやるかを一目でわかるようにすると良いでしょう。これにより、子ども自身が進捗を確認でき、達成感を感じやすくなります。具体的には、毎週の学習内容や宿題の締切をカレンダーに記入し、達成した項目にはチェックを入れることで、視覚的に進捗を把握できます。

また、ホワイトボードを活用することで、日々の学習目標や進捗を簡単に更新できます。例えば、毎日の勉強時間や達成した課題を記入し、子どもが自分の成長を実感できるようにします。進捗を見える化することで、子どもは自分の学習状況を客観的に把握でき、どの分野にもっと力を入れるべきかを理解しやすくなります。これにより、学習の計画を柔軟に見直すことができ、効果的な学習が促進されます。最終的には、達成感を得ることで自己肯定感が高まり、学習への意欲がさらに向上するでしょう。

目標を設定する

具体的な目標を設定することで、学習の方向性が明確になり、達成感を得やすくなります。たとえば、「今日は漢字を5つ覚える」「算数の問題を3問解く」といった具体的な目標を立てることが効果的です。このように小さな目標を積み重ねることで、子どもは自分の進捗を実感しやすくなります。

また、目標を達成した際には、しっかりとほめてあげることが大切です。ポジティブな言葉でがんばりを認めてあげることで、子どもは自己肯定感を高め、次の学習への意欲を引き出します。たとえば、「漢字を5つ覚えられたね!すごい!」といった具体的なほめ言葉をかけることで、子どもは自信を持ち、さらなる挑戦に向かう姿勢が育まれます。

さらに、目標設定は子ども自身が自分の学びを管理する力を育てる助けにもなります。自分で目標を立て、達成することで、自己管理能力や計画性が養われ、将来的な学びにも良い影響を与えるでしょう。このように、具体的な目標を設定し、達成感を味わうことで、子どもは自立して学び続ける力を身につけていきます。

始めは学習時間を短めに

お子さまの学習時間を設定する際、始めは短めにすることが重要です。一般的に、小学生の集中力が続く時間は「学年×10~15分」と言われており、例えば小学1年生であれば最初は10~15分程度が適切です。この短い時間設定は、子どもにとって負担が少なく、学習への抵抗感を減らす効果があります。

低学年のうちは、授業内容がそれほど難しくないため、短時間で終わる学習を通じて「終わった」という達成感を感じさせることが大切です。この達成感は、子どもが自信を持ち、次回の学習への意欲を高める要素となります。また、毎日勉強する習慣をつけることも非常に重要です。短時間の学習を繰り返すことで、自然と学ぶことが日常の一部となり、学習習慣が身につきます。

このように、短い学習時間から始めることで、子どもは無理なく勉強に取り組むことができ、達成感を得ることでさらなる学びへとつながるのです。

1問解くたびに丸をつけて自信をつける

子どもが学習する際の「丸つけ」は、学習効果を高める重要なプロセスです。特に、1問解くたびに丸をつけることで、子どもは自信を持つことができます。この際、親がしっかりと褒めることが大切で、達成感を感じさせることで次の学習への意欲が高まります。

一般的には、小学校1年生から3年生ぐらいまでは親が丸つけを行い、一緒に答え合わせをしながら学ぶことが推奨されます。この段階では、間違いを優しく指摘し、理解を深めることが重要です。4年生からは、子どもが自分で丸つけができるようサポートし、親は答えを預かりながら一緒に確認する形が望ましいです。最終的には、小学校6年生までには子どもが自分で丸つけをできるように育てることが目標です。

疑問を解決できる道具や環境を整える

家庭学習を効果的に進めるためには、疑問を解決できる道具や環境を整えることが不可欠です。まず、学習に必要な教材や文房具を整理し、すぐに取り出せる状態にしておくことが重要です。例えば、鉛筆や消しゴム、教科書などを一箇所にまとめておくことで、学習中に必要なものを探す手間を省き、集中力を高めることができます。特に、子どもが自分で道具を取り出せるように、手の届く場所に配置することがポイントです。

次に、学習環境自体も整える必要があります。静かで集中できるスペースを確保し、周囲の誘惑を排除することで、学習に集中しやすくなります。例えば、リビングの一角に学習スペースを設け、家族がいる中でも安心して勉強できる環境を作ることが効果的です。また、学習中に疑問が生じた際にすぐに調べられるように、参考書や辞書を活用できる環境を整えておくことも大切です。これにより、子どもは自分で問題を解決する力を養うことができます。

5.親ができるサポート5選

学習のルーティンを一緒に作る

毎日の学習スケジュールを子どもと一緒に考えることで、学習への意欲を高めることができます。例えば、「音読→学校のドリル→通信教材」といった流れを決め、カレンダーに書き出すことで、子どもが自分の学習を管理しやすくなります。このように具体的なルーティンを設けることで、学習が日常の一部となり、習慣化されやすくなります。

子ども自身で学習スケジュールを立てることで、主体的に学ぶ姿勢が育まれます。さらに、ルーティンを守ることで、学習のリズムが整い、集中力を持続させることができます。親が一緒に学習の流れを決めることで、子どもは安心感を得られ、学習に対するポジティブな気持ちを持つことができるでしょう。

学習中は見守る

低学年の場合は勉強中は近くで見守り、必要に応じて質問に答えたり、声がけをしてあげましょう。そばにつきっきりになる必要はありませんが、例えば子どもが宿題をしている間は同じ部屋で別の作業をするなどでも良いでしょう。大切なことは、そばにいてあげることで安心感を与えることです。困ったときにすぐにサポートできる環境だと、子どもも安心して学習に取り組めます。 さらに、子どもが自分で考える時間を持てるように、あえて質問を投げかけることで思考を促すのも効果的です。「この問題はどうやって解くと思う?」といった具体的な問いかけをすることで、子どもは自分の考えを整理しやすくなります。

頑張ったことをしっかりとほめる

子どもが勉強を頑張ったときや目標を達成したときにはしっかりほめてあげましょう。「今日は漢字を全部覚えたね、すごい!」といった具体的な言葉でほめることで子どもは自信を持ち、次の学習への意欲が高まります。結果だけでなく、がんばった過程にも目を向けてほめてあげましょう。

ほめる際には「どのように頑張ったのか」を具体的に伝えることが重要です。例えば、「毎日少しずつ練習していたから、漢字が覚えられたんだね」と言うことで、努力の過程を認識させることができます。また、子どもが自分の成長を実感できるように、定期的に振り返りの時間を設けるのも効果的です。「先週よりも漢字がたくさん書けるようになったね」と具体的な進歩を示すことで、自己肯定感をさらに高めることができます。

親も勉強する姿を見せる

子どもは親の行動を真似したいと思うため、親が意欲的に学んでいる姿を見せることで、学習の大切さや楽しさを自然に伝えることができるでしょう。また、共に学ぶ時間を持つことで、親子のコミュニケーションも深まり、学習へのモチベーションを高める効果があります。

さらに、親が学ぶ姿を見せる際には、具体的な学習内容や目標を共有することが重要です。「今日はこの本を読んで新しい知識を得るよ」と言ったり、「この問題を解くためにどう考えるか一緒に考えよう」と声をかけたりすることで、子どもは学ぶことの楽しさを実感しやすくなります。また、親が学んだことを子どもに教えることで、理解を深めるだけでなく、親子の絆も強まります。こうした経験を通じて、子どもは学ぶことに対する前向きな姿勢を育むことができるでしょう。

達成感を感じられるごほうびを用意する

目標を達成した際に子どもが喜ぶような小さなごほうびを用意しておくといいでしょう。例えば、「宿題を終えたら好きなアニメを1話見る」「テストで良い点を取ったら特別なおやつを用意する」といった具体的な約束をすることで、子どもは目標に向かって努力しやすくなります。

ポピーの学力向上システム「デジ・サポ」には、勉強を頑張ってためたポイントをデジタルギフトに還元できるサービスがあり、「ポイントがたまったらお菓子や本を買おうね」などと声かけをすることで、モチベーションの維持をはかれます。

6.小学生の勉強のサポートで親が気をつけること

明確な指示を出す

子どもに勉強を促す際、曖昧な指示は避けるべきです。「早くしなさい」や「丁寧にやりなさい」といった言葉は、子どもにとって何をどうすれば良いのか分からなくなり、逆にやる気を削ぐ原因となります。具体的な指示を心がけ、例えば「この問題を解いたら、次のページに進もう」といった形で、明確な目標を設定することが重要です。また、子どもが自分で計画を立てられるようにサポートし、進捗を確認することで、自己管理能力を育むことにもつながります。

ポジティブな声かけをする

子どもが勉強に取り組む際、ポジティブな声かけは非常に効果的です。常に否定的な言葉や比較を避け、子ども自身の成長や努力を褒めることが大切です。「前回よりも良くなったね!」や「頑張っている姿が素晴らしいよ!」といった具体的な褒め方をすることで、子どもは自信を持ち、勉強に対する意欲が高まります。逆に、他の子どもと比較することは、子どもの自己肯定感を下げる原因となるため注意が必要です。

学習環境を整える

勉強に集中できる環境を整えることも重要です。静かで整理された場所を提供し、必要な学習道具を揃えることで、子どもが勉強に集中しやすくなります。また、勉強時間を決めてルーティーン化することで、子どもは自然と勉強する習慣を身につけることができます。さらに、勉強中はテレビやスマホなど気が散ってしまいそうなデジタルデバイスを排除することで、集中力を高めることができます。環境を整えることで、子どもが自発的に勉強に取り組む姿勢を育むことができます。

自立を促すサポートをする

子どもが自立して学ぶ力を育てるためには、親が過度に干渉しないことが大切です。勉強の計画を一緒に立てることは有効ですが、最終的には子ども自身が自分のペースで進められるようにサポートすることが重要です。親がすべてを管理するのではなく、子どもが自分で問題を解決する力を養うために、必要な時にだけ手を差し伸べる姿勢が求められます。

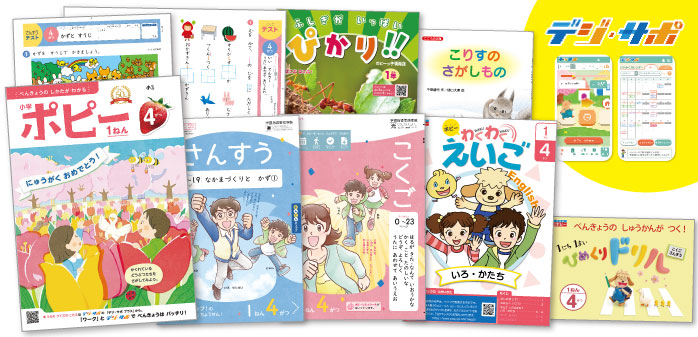

7.小学生の家庭学習教材なら『小学ポピー』

学習内容の習得や定着には「書いて学ぶ」ことが大切だと、ポピーは考えています。だから『小学ポピー』の基本となる学習は紙でのワークですが、「なかなかやる気にならなくて困る…」という皆さんの声にお応えし、楽しみながら毎日の勉強が続けられる学力向上システム「デジ・サポ」をご用意しています!

学習計画を自動で立てられたり、学習を進めるとたまっていくポイントをデジタルギフトと交換できたり、リスニングや漢字の書き順など学習内容を視覚的・聴覚的に楽しく学べたりするので、「勉強に対するモチベーションを高められた!」という喜びの声がたくさん届いています!

“書いて学ぶ紙教材”+“楽しいデジタルコンテンツ”の両方で学習習慣の定着をサポートする『小学ポピー』。

「子どもに学習習慣をつけたい!」とお考えの方は、ぜひ一度お試しください。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。