算数の家庭学習はいつから行うべき?

教材を選ぶポイントもご紹介!

更新日:2025年02月07日

算数の家庭学習は、早期に基礎を固めることで、算数への苦手意識を軽減し、学習の土台を築くことができます。

特に、最近の小学校のカリキュラムは以前よりも難易度が上がっており、家庭でのフォローがますます重要になっています。

この記事では、算数の家庭学習をいつから始めるべきか、また効果的な問題集や教材を紹介し、子どもが楽しく学べる環境を整えるためのポイントについて解説します。

1.算数の家庭学習は行うべき?

小学校の算数が難化している現状

近年、小学校の算数のカリキュラムは大きく変化しています。教科書の改訂により、学習内容の量と難易度が増加しています。例えば、メートル法や分数、小数の扱いが早期に学ばれるようになり、これに伴い算数の学習はより複雑になっています。このような背景から、算数が苦手な子どもが増えているのが現状です。

また、算数は積み上げ型の科目であり、基礎的な理解が不十分なまま次の単元に進むと、後々の学習に大きな影響を及ぼします。算数に対する苦手意識が早期に芽生えると、その後の学習意欲にも悪影響を及ぼすことが多いです。したがって、家庭での学習を通じて、基礎をしっかりと固めることが重要です。家庭学習を通じて、子どもが自分のペースで理解を深め、算数に対する自信を持つことができるようになります。

学校の授業だけでは細かなフォローが難しい

学習内容が増えている授業の進行が速く、教師が全ての生徒に対して個別に対応することが難しくなっています。特に、算数のような基礎的な科目では、理解度に差が生じやすく、授業中に全ての生徒が同じペースで学ぶことは困難です。

授業では、全体の進行に合わせて進められるため、特に苦手な生徒に対しては十分なサポートが行き届かないことがあります。生徒一人ひとりの理解度や学習スタイルに応じた指導が難しいため、授業中に質問しづらい環境が生まれることもあります。このような状況では、家庭での学習が重要な役割を果たします。

家庭学習を通じて、子どもは自分のペースで復習や理解を深めることができます。特に、算数は基礎的な計算や公式を土台にして発展的な内容へ進むため、定期的な復習が不可欠です。家庭での学習は、学校で学んだ内容を再確認し、理解を深めるための貴重な機会となります。

また、家庭での学習環境を整えることで、子どもが自発的に学ぶ姿勢を育むことができます。親がサポートすることで、子どもは安心して学習に取り組むことができ、算数への苦手意識を軽減することが期待されます。このように、学校の授業だけでは補えない部分を家庭学習で補うことが、子どもの学力向上に繋がるのです。

2.算数の家庭学習の4つのメリット

算数の苦手の解消

算数の家庭学習は、子どもが抱える苦手意識を解消するために非常に効果的です。家庭での学習を通じて、子どもは自分のペースで問題に取り組むことができ、理解が不十分な部分をじっくりと復習できます。特に、算数は積み上げ式の科目であるため、基礎がしっかりしていないと次のステップに進むのが難しくなります。家庭学習では、苦手な単元を重点的に学ぶことで、つまずきを解消し、算数への自信を取り戻すことが可能です。これにより、学校での授業にも積極的に参加できるようになり、全体的な学習意欲が向上します。

成績向上

家庭での算数学習は、子どもの成績向上に直結します。学校の授業だけでは十分に理解できない内容を、家庭での学習を通じて補完することができます。特に、宿題や復習を通じて学んだ内容を定着させることで、テストや評価において良い結果を得ることが期待できます。また、家庭学習では、個別の指導が可能なため、子どもがつまずいているポイントを的確に把握し、適切なサポートを行うことができます。これにより、算数の成績が向上し、他の教科にも良い影響を与えることが多いです。

目標設定や計画力が向上する

家庭学習を通じて、子どもは自分自身で学習目標を設定し、計画的に学ぶ力を養うことができます。具体的な目標を持つことで、学習のモチベーションが高まり、達成感を得ることができます。また、計画的に学習を進めることで、時間管理や優先順位の付け方を学ぶことができ、これらのスキルは学業だけでなく、将来の生活にも役立ちます。家庭での学習は、子どもが自立した学び手になるための重要なステップとなります。

自尊心や自己肯定感が育まれる

算数の家庭学習は、子どもの自尊心や自己肯定感を育む上でも重要です。家庭での学習を通じて、子どもは自分の成長を実感しやすくなります。小さな成功体験を積むことで、「できる」という自信が芽生え、算数に対する苦手意識が軽減されます。また、親からの適切なフィードバックや励ましは、子どもにとって大きな支えとなり、自己肯定感を高める要因となります。自分の能力を信じることができるようになると、他の教科や活動にも積極的に取り組む姿勢が生まれ、全体的な成長につながります。

3.小学生の平均的な家庭学習時間は?

低学年(1〜3年生)

平均的な家庭学習時間は約30分から1時間程度です。具体的には、小学1年生で約20分、小学2年生で約30分、小学3年生で約45分が理想とされています。

中学年(4〜6年生)

この時期になると学習内容が増えるため、家庭学習時間も増加します。小学4年生で約1時間、小学5年生で約1時間15分、小学6年生で約1時間30分が目安です。

4.算数の家庭学習はいつから始めるべき?

算数の家庭学習は、できるだけ早い段階から始めることが推奨されます。特に、小学校に入学するタイミングは、家庭学習をスタートする絶好の機会です。この時期は、子どもが新しい環境に慣れ、学習への興味が高まるため、算数の基礎を固める良いチャンスです。

具体的には、小学校入学前から数字や簡単な計算に触れさせることが効果的です。例えば、日常生活の中で数を数えたり、簡単な足し算や引き算を遊び感覚で行うことで、算数に対する抵抗感を減らすことができます。小学校1年生からは、学校の授業に合わせた内容を家庭でも復習し、理解を深めることが重要です。

また、家庭学習を通じて、子どもは自分のペースで学ぶことができ、苦手な部分を重点的に克服することが可能です。早期に家庭学習を始めることで、算数に対する自信を育み、将来的な学習意欲を高めることが期待できます。したがって、算数の家庭学習は、早めに取り組むことが望ましいと言えるでしょう。

5.算数の家庭学習の手順

いつ、どこで勉強するかを決める

算数の家庭学習を始める際には、まず「いつ」「どこで」勉強するかを決めることが重要です。学習のタイミングは、学校から帰宅後や夕食後など、子どもがリラックスしている時間帯が理想です。また、勉強場所も静かで集中できる環境を選ぶことが大切です。学習机やリビングの一角など、落ち着いて取り組める場所を確保することで、学習効果が高まります。家庭内でのルーティンを作ることで、子どもは自然と勉強の時間を意識するようになります。

勉強する単元の選定

次に、勉強する単元を選定します。子どもが学校で習っている内容を基に、理解が不十分な部分や苦手な単元を重点的に選ぶことが効果的です。例えば、足し算や引き算の基礎がしっかりしていない場合は、まずはその部分を強化することが重要です。また、興味を持たせるために、実生活に関連する問題やゲーム感覚で学べる教材を取り入れると、学習意欲が高まります。単元を選ぶ際には、子どもと相談しながら進めることが大切です。

学習時間の配分を決める

学習時間の配分を決めることも、効果的な家庭学習には欠かせません。小学生の場合、低学年では30分から1時間程度、中学年以降は1時間から1時間半を目安に設定するのが一般的です。特に、集中力が続く時間を考慮し、短い時間で区切って学習することが推奨されます。例えば、15分間の集中学習を行った後に5分の休憩を挟むことで効率的に学習を進めることができます。学習時間を明確にすることで、子どもは計画的に取り組む習慣を身につけやすくなります。

6.算数の家庭学習において親ができることは?

褒めることを意識する

親が子どもを褒めることは、学習意欲を高める重要な要素です。具体的には、子どもが問題を解いたときや努力した過程を認めることで、自己肯定感が育まれます。褒められることで「自分はできる」という自信がつき、次の学習への意欲が向上します。また、ポジティブなフィードバックは、子どもが算数に対して前向きな感情を持つきっかけとなり、学びを楽しむ姿勢を促進します。結果として、算数が得意になるだけでなく、他の教科にも良い影響を与えることが期待できます。

子どもが興味・関心をもって勉強できるように配慮する

子どもが興味を持つテーマや活動に関連づけて算数を教えることは、学習効果を高めるために非常に重要です。例えば、好きなキャラクターやスポーツを題材にした問題を作成することで、学習が楽しくなり、自然と集中力が増します。興味を引き出すことで、子どもは自発的に学ぶ姿勢を持ち、算数に対する抵抗感が減少します。このようなアプローチは、学習の定着を促進し、将来的な学びへの意欲を育む基盤となります。

親も子どもと一緒に考える

「親も子どもと一緒に考える」というアプローチは、算数の家庭学習において非常に効果的です。子どもが問題に詰まったり、間違えたりした際に、親が一緒に考えることで、子どもは自分で考えることを放棄しづらくなります。このプロセスでは、親が答えをすぐに教えるのではなく、子どもに問いかけを行い、考える時間を与えることが重要です。 例えば、「どうしてこの答えになったと思う?」や「他にどんな方法が考えられるかな?」といった質問を投げかけることで、子どもは自分の思考を整理し、問題解決に向けた道筋を見つける手助けを受けます。このように親が共に考える姿勢を示すことで、子どもは「自分で考える力」を育むことができ、失敗を恐れずに挑戦する意欲が高まります。 また、親が一緒に考えることで、子どもは自分の意見やアイデアを表現する機会が増え、コミュニケーション能力も向上します。このような関わり方は、親子の信頼関係を深めるだけでなく、子どもの学びをより豊かにする要素となります。

その日に学んだことを子どもと確認する時間を作る

「その日に学んだことを子どもと確認する時間を作る」ことは、学習内容の定着に非常に効果的です。親が子どもと一緒に振り返ることで、理解度を確認し、疑問点を解消する機会が生まれます。このプロセスは、子どもに自己表現の場を提供し、学びへの自信を高めるとともに、親子のコミュニケーションを深める重要な時間となります。

学習環境を整える

「学習環境を整える」ことは、算数の家庭学習において非常に重要です。スマホや漫画などの誘惑物を子どもの目につかない場所に置くことで、集中力を高めることができます。勉強中は、これらのアイテムが視界に入らないように工夫し、学習に専念できる環境を整えることが大切です。こうした配慮が、子どもの学習意欲を向上させ、効果的な学びを促進します。

7.算数の家庭学習の教材を選ぶ際の5つのポイント

達成感を得やすいか

教材は、子どもが短時間で解ける問題を含むことで達成感を得やすくします。達成感は学習意欲を高め、次の学習へのモチベーションを促進します。成功体験を重ねることで、子どもは自信を持ち、学びを楽しむようになります。

小学校の教科書に準拠しているか

教科書準拠の教材は、学校の教科書に基づいて作られているため、授業の復習や予習に役立ちます。子どもの通っている学校で使っている教科書に対応した教材を使用できるので、授業の内容をしっかりと理解することができます。

子どもの好みに合っているか

教材が子どもの興味や好みに合っていると、学習への関心が高まります。楽しいと感じる内容は、自然と学習時間を増やし、積極的な取り組みを促します。子どもが楽しめる教材は、学びをより効果的にする重要な要素です。

難易度は適切か

教材の難易度が適切であることは、子どもが無理なく取り組めるかどうかに影響します。難しすぎると挫折感を感じ、簡単すぎると退屈します。適度な挑戦が、学びの成長を促し、自己効力感を高めるために重要です。

解説が丁寧か

丁寧な解説は、子どもが理解できない部分を明確にし、学びを深める助けになります。また、問題の解説だけでなく教え方のアドバイスなども書いてある教材を選ぶと教え方なども工夫ができて、親も安心してサポートができます。

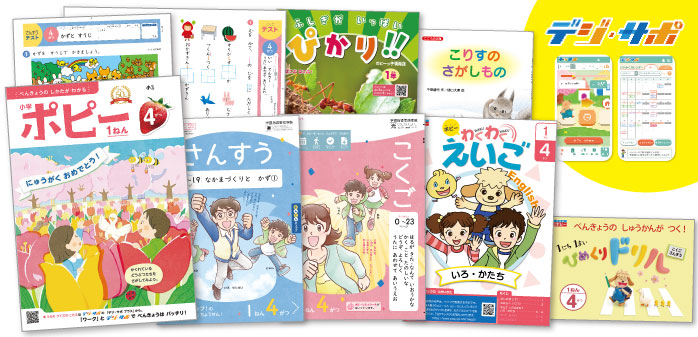

8.新学社が制作している通信教育・家庭学習教材『小学ポピー』

「小学ポピー」の発行元である新学社は、全国の小・中学校で使われるドリルや問題集、資料集などの学習教材を発行している編集社であり、そんな学校教材作りのノウハウを活かして、ポピーは作られています。お子さまが学校で使う教科書に沿って編集されているので、授業に合わせての予習・復習がしやすいです。

また、すぐにまるつけし、できなかったところの見直しができるよう、ポピーでは解説の充実した「答えとてびき」をお届けしています。特に低学年の間はまだ勉強の仕方がわからず、学習の習慣も身についていません。おうちの方がそばにつき、その日やることを用意してあげること、終わったらまるつけをしてあげること、わからないところを教え、ほめてあげることが必要です。小学ポピー1、2年生の「答えとてびき」には、上手に教え、ほめてやる気をアップするためのヒントが充実しています。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。