家庭学習のネタを科目・学年別に紹介!

決め方やノートの使い方も紹介

更新日:2025年2月25日

家庭学習は、子どもたちが自主的に学びを深めるための重要な活動です。

しかし、何を学ぶべきか、どのように進めるべきか悩む保護者も多いでしょう。

この記事では、科目や学年別に家庭学習のネタを紹介し、また家庭学習を効率的に進める方法についても提案します。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

1.家庭学習とは?

家庭学習ノートとは?

家庭学習ノートとは、子どもが自分の興味や学びたいテーマを自由に選び、家庭での学習内容を記録するためのノートです。このノートは、自主的な学習を促進することを目的としており、授業の予習や復習、趣味や興味に基づく調査など、さまざまな内容を含むことができます。家庭学習ノートを活用することで、子どもは自分で学ぶ力を養い、情報を整理する能力を高めることができます。また、保護者がサポートすることで、学習の楽しさを感じながら進めることができるため、学習習慣の定着にも役立ちます。

家庭学習ノートの使い方

家庭学習ノートは、子どもが自分の学びを深めるために使用するノートであり、主に自主学習を促進する目的で活用されます。このノートは、子どもが興味を持つテーマを自由に選び、学んだことを記録するためのものです。具体的には、授業の予習や復習、趣味に関する調査、苦手分野の克服など、多岐にわたる内容を含むことができます。

家庭学習ノートの使い方にはいくつかのポイントがあります。まず、テーマ設定が重要です。子ども自身が興味を持つテーマを選ぶことで、学習意欲が高まります。例えば、好きなスポーツや動物について調べたり、学校で習った内容を復習したりすることが考えられます。また、保護者が一緒にテーマを考えることで、子どもが取り組みやすくなります。

次に、ノートの記入方法ですが、日付やテーマを書いた後、学んだことや調べた内容を整理して記録します。図やイラストを使うことで視覚的に理解しやすくなり、楽しみながら学ぶことができます。さらに、定期的に振り返りを行うことで、学習の進捗を確認し、次の目標を設定することも大切です。

このように、家庭学習ノートは子どもが主体的に学ぶ力を育むための有効なツールであり、学習習慣の定着にも役立ちます。

2.家庭学習ネタの決め方とは?

家庭学習のネタを設定する際は、子どもが興味を持つテーマを選ぶことが重要です。以下のポイントを参考にして、効果的にネタを決めることができます。

興味・関心から探す

子どもが好きなことや興味を持っている分野からテーマを選ぶと、学習意欲が高まります。例えば、好きなスポーツや趣味に関連する内容を調べることが考えられます。

日常の疑問を活用

日常生活の中で「なぜ?」と思ったことをテーマにするのも良い方法です。例えば、天気や自然現象について調べることで、身近な疑問を解決する学びにつながります。

過去の経験を基にする

旅行や特別な体験を通じて得た知識や感想をテーマにすることも効果的です。訪れた場所の名産品や文化について調べることで、学びが深まります。

3.【科目別】家庭学習ネタを紹介

国語の家庭学習ネタ

好きな本の感想文を書く

読んだ本について、自分の感想や考えをまとめることは、国語力を高めるために非常に有効です。特に、登場人物の気持ちや物語のテーマについて深く考えることが重要です。感想文を書く際には、具体的なエピソードを挙げて、自分の意見を裏付けると良いでしょう。また、感想文の中で自分の経験や感情を交えることで、より個性的な文章に仕上げることができます。さらに、感想文を友達や家族に見せて感想を聞くことで、他者の視点を取り入れた文章力の向上にもつながります。

漢字の成り立ちを調べる

漢字の成り立ちや意味を調べることは、漢字に対する理解を深めるのに良い方法です。例えば、象形文字や会意文字の例を挙げて、どのように漢字が作られたのかを学ぶことができます。漢字の成り立ちを知ることで、記憶にも定着しやすくなります。さらに、漢字の成り立ちを調べる際には、関連する故事や文化的背景を一緒に学ぶことで、より深い理解が得られます。例えば、「林」という漢字が木が二つ集まった形であることから、森を意味することを知ると、漢字への親しみが増します。

ことわざや慣用句を調べる

日常生活で使われることわざや慣用句を調べ、その意味や使い方を理解することは、語彙力を向上させるために非常に役立ちます。由来を調べるのも面白いです。例えば、「石の上にも三年」の意味を考え、実生活での適用例を挙げると良いでしょう。ことわざを使った短い物語を作成することで、実際の文脈での理解が深まります。また、友達と一緒にことわざを使ったクイズを作成し、楽しみながら学ぶことも効果的です。

自分の名前の漢字を使った四字熟語を探す

自分の名前に使われている漢字を使った四字熟語を調べ、その意味や使い方を学ぶことで、漢字に対する親しみが増します。四字熟語を使った短文を作成することで、実際の文脈での理解が深まります。さらに、四字熟語の由来や歴史を調べることで、漢字の文化的背景を学ぶことができます。自分の名前に関連する四字熟語を使って、友達に自己紹介をする活動を行うと、より楽しく学ぶことができるでしょう。

算数の家庭学習ネタ

身の回りの図形を探す

家の中や外で見つけた図形を観察し、名前や特徴をまとめることで、図形の理解を深めることができます。例えば、窓やテーブルの形を考えると良いでしょう。図形の性質や面積、周囲の長さを計算する練習にもつながります。さらに、図形を使ったアート作品を作成することで、創造力を発揮しながら学ぶことができます。例えば、身の回りの図形を使ってコラージュを作成し、その過程を記録することで、図形の理解がより深まります。

自分で問題を作ってみる

問題を解くだけでなく、学習した内容をどのように問題に落とし込むのかを考えることで、問題解決能力や論理的思考が鍛えらます。そうすると、教科書の内容が少しアレンジして出題されたときでも、柔軟に考えることができるようになります。勉強仲間がいる場合は、お互いに「自作問題の出し合い」を行うのも効果的です。

実生活でも分数の使い方を意識する

実生活で出てくる分数については、日常の中で自然に身につけることができます。例えば料理では分量を調整するために分数を使うことが多いので、「水2分の1カップは何ccかな?」のように質問しながら実際に手を動かして学ぶと効果的です。他にも、買い物のシミュレーションを通じて予算内での買い物を考えたり、セールや割引の計算をする際に分数を活用することができます。「30%引きのセールで1000円の商品を買うには?」というような問題を解くことで、分数を使って実際にお金の計算をする練習になります。

身の回りのグラフを探す

ニュースや新聞で見かけるグラフを探し、それが何を表しているのかを考えることで、データの読み取り能力を養います。自分でも簡単なグラフを作成してみるのも良いでしょう。 例えば、毎日の天気を(晴れ、雨、曇りなど)を調べて折れ線グラフにまとめたり、家族の好きな食べ物を調査して円グラフにまとめたり、実際にグラフを作成することで、データの収集方法や、この場合は何のグラフを使えばいいのかなど、より深い理解が得られます。

理科の家庭学習ネタ

植物や動物の観察

身近な植物や動物を観察し、その特徴や生態を記録することで、自然への理解が深まります。観察日記をつけると良いでしょう。特に、成長過程や行動パターンを記録することで、科学的な観察力が養われます。観察した内容を写真や絵で表現することで、視覚的な理解も深まります。また、観察した生物について調べ、その生態系における役割を考えることで、環境への関心も高まります。

天気の観察

毎日の天気を記録し、気温や湿度の変化を観察することで、気象について学ぶことができます。特に、季節ごとの変化を比較するのが面白いです。天気図を作成することで、視覚的に理解を深めることができます。また、天気に関する実験(例えば、雨量を測る)を行うことで、実践的な学びが得られます。さらに、天気に関連するニュースを調べ、気象予報士の仕事について学ぶことも興味深いです。

身近な化学反応を探る

家庭でできる簡単な実験(例えば、植物の成長を観察する)を通じて、科学的な思考を育てます。例えば重曹と酢を使った簡単な化学反応を行い、気体の発生や泡立ちを観察します。この実験を通じて、化学反応の基本的な概念を学ぶことができます。

星座を観察する

夜空を見上げて星座を探し、その名前や神話について調べることで、天文学への興味を深めることができます。季節ごとに見える星座を記録するのも良いでしょう。星座の位置を地図に描くことで、地理的な理解も深まります。また、星座に関連する物語や伝説を調べることで、文化的な視点も得られます。さらに、天体観測を行い、月や惑星の動きを観察することで、実際の天文学に触れることができます。

社会の家庭学習ネタ

都道府県の特徴を調べる

子どもたちに日本の47都道府県について学ぶ良い機会です。各都道府県の地理、特産物、名所、文化などを調べてノートにまとめる活動を行います。具体的には、地図を使って都道府県の位置を確認し、特産物や名所の写真を集めたり、インターネットや図書館で情報を収集したりします。調べた内容をポスターやプレゼンテーション形式で発表することで、他の子どもたちと情報を共有し、興味を広げることができます。この活動は、地理的な理解を深めるだけでなく、調査能力や発表スキルの向上にもつながります。

歴史的人物の研究

歴史上の重要な人物について調べ、その生涯や業績をまとめる活動です。例えば、教科書に登場する人物や、子どもたちが興味を持つ偉人を選び、その名言や影響を調べます。調査結果をノートにまとめたり、ポスターを作成したりすることで、歴史的な背景やその人物が現代に与えた影響を理解することができます。また、名言を通じてその人物の考え方や価値観を学ぶことで、子どもたちの自己成長にも寄与します。この活動は、歴史への興味を深めるだけでなく、批判的思考力を育むことにもつながります。

地域の歴史を調べる

自分の住んでいる地域の歴史を調査する活動です。地域の歴史的な出来事や文化、伝説などを調べ、地元の図書館やインターネットを活用して情報を集めます。例えば、地域の祭りや伝統行事、著名な歴史的人物について調べ、その背景や意義を理解することができます。調査結果をまとめて地域の歴史年表を作成したり、地域の歴史に関する発表を行ったりすることで、地域への愛着や理解を深めることができます。この活動は、地域社会への関心を高めるとともに、調査能力や表現力を育む良い機会となります。

世界の国々を学ぶ

世界の国々について学ぶための活動です。子どもたちに興味のある国を選ばせ、その国の地理、文化、言語、食べ物などを調べることができます。調査結果をノートにまとめたり、国の特徴を紹介するポスターを作成したりすることで、国際理解を深めることができます。また、国旗や伝統的な料理のレシピを調べて実際に作ってみることで、学びを実践に結びつけることができます。この活動は、異文化への理解を深めるだけでなく、国際感覚を養う良い機会となります。

英語の家庭学習ネタ

洋楽の歌詞和訳

洋楽を利用した家庭学習は、楽しく英語に親しむ良い方法です。好きな洋楽の曲を選び、その歌詞を和訳してみる活動を行います。歌詞には日常会話で使われる表現やスラングが多く含まれているため、実践的な英語力を養うことができます。まずは、歌詞を聞き取りながら書き出し、意味を調べていきます。和訳をノートにまとめることで、文法や語彙の理解が深まります。また、歌のテーマやメッセージについて考えることで、リスニング力や批判的思考力も向上します。さらに、親子で一緒に歌ってみることで、発音やリズム感を養うこともでき、楽しい学習体験となるでしょう。

世界のあいさつを調べる

異文化理解を深めるために、世界各国のあいさつを調べる活動もおすすめです。子どもたちに興味のある国を選ばせ、その国での「こんにちは」や「さようなら」などのあいさつを調べてノートにまとめます。調査を通じて、言語だけでなく、その国の文化や習慣についても学ぶことができます。例えば、挨拶の仕方が国によって異なる理由や、特定の場面で使われる表現について考えることで、言語の背景にある文化を理解する手助けになります。この活動は、将来的に留学や国際交流の際に役立つスキルを育むことにもつながります。

英語日記をつける

英語日記を書くことは、ライティングスキルを向上させるための効果的な方法です。毎日、短い文章でも良いので、自分の出来事や感情を英語で表現する練習をします。初めは簡単な文から始め、徐々に複雑な文に挑戦することで、語彙力や文法の理解が深まります。また、日記を書くことで、自分の成長を振り返ることができ、モチベーションの維持にもつながります。さらに、親が日記をチェックし、フィードバックを与えることで、より効果的な学習が可能になります。定期的に振り返りを行うことで、どのように英語力が向上したかを実感できるでしょう。

英単語帳の作成

英単語を効率的に覚えるために、自分だけの英単語帳を作成する活動も有効です。まずは、日常生活でよく使う単語や、興味のあるテーマに関連する単語をリストアップします。それぞれの単語に対して、意味や例文を付け加え、視覚的に覚えやすいように工夫します。単語帳にはイラストを描いたり、色分けをしたりすることで、記憶に残りやすくなります。また、定期的に単語テストを行い、覚えた単語を確認することで、学習の定着を図ります。この活動は、語彙力を高めるだけでなく、自己管理能力や計画性を育む良い機会にもなります。

4.【学年別】家庭学習ネタを紹介

低学年(1~2年生)

絵本の読み聞かせと感想ノート作成

低学年の子どもたちにとって、絵本は言葉や物語の世界に触れる素晴らしい手段です。親が絵本を読み聞かせた後、子どもにその内容について話し合い、感想をノートにまとめさせる活動を行います。感想を書くことで、物語の理解を深めるだけでなく、表現力や文章力も育まれます。具体的には、絵本のタイトル、登場人物、好きな場面、そしてその理由を簡単な文章で書かせると良いでしょう。さらに、絵を描くことで視覚的な表現も加え、楽しみながら学ぶことができます。

身の回りのものを使った数の学習

身近な物を使って数の学習をすることも効果的です。例えば、家庭にあるお菓子やおもちゃを使って、数を数えたり、足し算や引き算の問題を作成したりします。子どもが実際に手に取って数えることで、数の概念をより具体的に理解できます。また、家族でお菓子を分け合う際に、分け方を考えることで、分数の基礎にも触れることができます。このような実生活に結びつけた学習は、子どもにとって楽しく、興味を持ちやすい方法です。

中学年(3~4年生)

自然観察日記

中学年になると、子どもたちは自然に対する興味が高まります。公園や庭での自然観察を通じて、植物や昆虫の観察日記をつける活動を提案します。観察した内容をノートに記録し、写真を撮ったり、スケッチをしたりすることで、観察力や表現力が養われます。また、観察した生物の名前や特徴を調べることで、調査能力や情報収集のスキルも向上します。この活動は、理科の学習にも役立ち、自然への理解を深める良い機会となります。

短い英語の会話練習

英語学習が始まる中学年では、簡単な英会話の練習を家庭学習に取り入れることが効果的です。親子で日常生活の中で使えるフレーズを学び、実際に会話をすることで、英語に対する抵抗感を減らします。例えば、朝の挨拶や食事の時の会話を英語で行うことから始め、徐々に語彙を増やしていきます。また、英語の絵本を一緒に読んで、内容について話し合うことで、リスニング力や理解力も向上します。このように、楽しみながら英語に触れることで、自然と学習が進むでしょう。

高学年(5~6年生)

自分の地域の歴史調査

高学年になると、社会科の学習がより深まります。自分の住んでいる地域の歴史を調べる活動を通じて、地域への愛着を育むことができます。図書館やインターネットを利用して、地域の歴史的な出来事や有名な人物について調査し、ノートにまとめます。調査結果を発表する機会を設けることで、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力も養われます。この活動は、社会科の学習を実生活に結びつける良い方法です。

読書感想文の作成

高学年では、読書感想文を書くことが求められることが多くなります。好きな本を選び、その内容について深く考えることで、読解力や表現力を高めることができます。感想文を書く際には、物語のテーマや登場人物の気持ち、自分自身の感情を織り交ぜて書くことを促します。また、感想文を書くためのテンプレートを用意し、構成を考える手助けをすることで、より良い文章を書く力を育むことができます。この活動は、将来的な作文能力の向上にもつながります。

5.家庭学習を効率的に進める方法

学習環境の整備

家庭学習を効果的に行うためには、集中できる学習スペースを設けることが大切です。静かで整理された場所を選び、必要な教材や文房具を揃えておくことで、子どもが勉強に取り組みやすくなります。また、学習時間を決めてルーチン化することで、習慣として定着させることができます。

ポジティブな声かけ

子どもが学習に取り組む際には、親からの励ましやポジティブな声かけが効果的です。「今日はどんな宿題があるの?」や「頑張っているね」といった言葉をかけることで、子どもはやる気を引き出されます。特に、努力や過程を褒めることで、自己肯定感を高め、学習への意欲を持続させることができます。

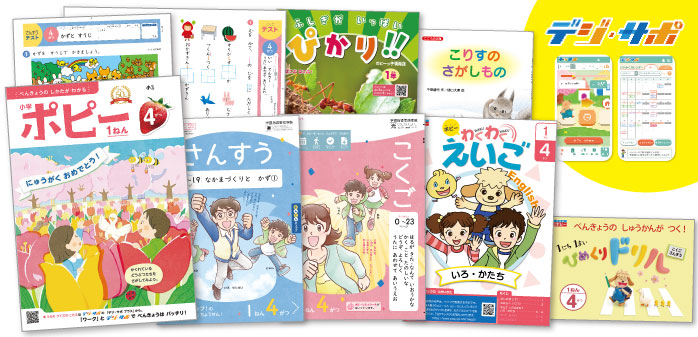

6.新学社が制作している通信教育・家庭学習教材『小学ポピー』

ポピーは学校で使う教科書に沿って編集されているので、授業に合わせての予習・復習がしやすく、学校で学んだことを家庭でしっかりと定着させることができます。また、ポピーのテストは学校のテストとそっくりなので、予行演習で取り組むと学校のテストで高得点を狙うことができます。「ポピーと同じ問題が出て100点とれたよ!」という喜びの声がたくさん届いています。良い点を取れると「次も頑張ろう!」と勉強に対するモチベーションがあがり、好循環を生み出すことができ、学習習慣の定着にもつながります。

充実した解説の「答えとてびき」には上手な教え方なども載っていたり、教材でわからないことや教え方について専門の先生に質問できる「学習相談サービス」があったり、保護者の方へのサポートも安心です。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。