タブレットなどのデジタル学習と紙学習はどっちがいい?

学習効果とメリット・デメリットを比較

更新日:2026年2月5日

1.近年注目されているタブレットによるデジタル学習

おうちの方が子どもの頃にはなかった「デジタル学習」。

小学校でのデジタル教科書の導入や、GIGAスクール構想によるタブレット端末の配布など、子どもたちを取り巻く学習環境は、ここ数年で大きく変わってきました。

一方で、

「タブレット学習って、本当に学力は身につくの?」

「紙の教材のほうが、やっぱりいいのでは?」

と、迷いや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこでこのページでは、

タブレット教材と紙教材それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、実際にタブレット学習からポピーに切り替えたご家庭の体験談も交えて、お子さまに合った学び方の考え方をご紹介します。

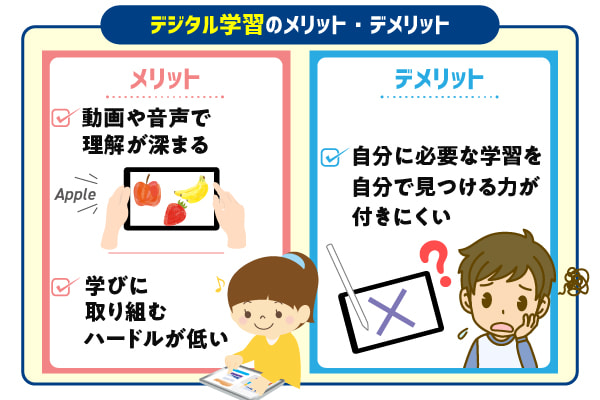

2.タブレットによるデジタル学習のメリット・デメリット

メリット

動画や音声で理解が深まる

動画や音声で、視覚的・聴覚的に学習内容を理解できるのはデジタル学習の最大のメリットです。理科の実験や英語の音声の学習などは、タブレットやスマホを活用することでさらに深く理解することができます。

学びへのハードルを下げられる

デジタル学習はゲーム感覚で取り組めるので、学びへのハードルを下げることができます。タブレット1台でたくさんの教科に取り組めるので、持ち運びやすくどこでも学習ができます。

間違った問題の繰り返し学習がしやすい

紙の教材では、同じ問題を繰り返すために手間がかかりますが、デジタル教材では自動的に間違った問題を抽出し、効率的に復習できる仕組みが整っています。これにより、苦手な分野を特定し、重点的に学習することが可能になります。

デメリット

自分に必要な学習を自分で見つける力がつきにくい

答えを入力すると自動で採点してくれるデジタル教材は、「すぐに答えがわかって便利」とメリットに感じられるかもしれませんが、機械が自動で採点するので、間違いやすいポイントを把握しづらくなってしまうことも…。自分の間違いや、何をやるべきかを指示してくれる学びが当たり前になってしまうと、用意された課題に取り組むことしかできなくなってしまいます。自分に必要な学習を自分で見つけるという、能動的な学びはタブレットでは取り組みにくいのです。

視力低下など健康面でのリスク

長時間のデジタルデバイス使用は、目の疲れや視力低下を引き起こす可能性があります。特に子どもは視力が発達段階にあるため、デジタル学習の影響を受けやすいです。適切な使用時間を設けることが重要ですが、家庭での管理が難しい場合もあります。

注意散漫のリスク

デジタル学習環境では、ゲームやSNSなどの誘惑が多く、集中力を維持するのが難しい場合があります。特に未就学児や小学校低学年の子どもは、学習に対する強制力が弱く、注意が散漫になりやすいです。このため、学習効果が薄れる可能性があります。

3.デジタル・タブレット学習が向いているシーン

それではどのようなシーンでデジタル学習を取り入れたらよいか、具体的なイメージを通じて探っていきましょう。

勉強に苦手意識がある場合の導入として

勉強に苦手意識を持っている子どもには、ゲーム感覚で楽しみながら学習を進められるコンテンツが効果的です。例えば数の数え方の理解が難しく、算数に苦手意識を持っている子どもには、紙教材で学習するより、スゴロク型のゲームで楽しみながらの方が理解を深めやすく、学びのハードルをさげることができます。

子どもの勉強を見る時間を取るのが難しい

共働きでつきっきりで子どもの勉強を見るのは難しいというご家庭には、学習プログラムの提案や採点などを自動で行ってくれるデジタル学習だと、子ども一人でも安心して学習を進めることができます。子どもの学習状況を一目で確認できる機能を活用すれば、把握することも安心です。

自分の得意な分野を意欲的に伸ばしたい

オンライン教材やアプリは、さまざまなレベルの幅広いコンテンツを提供しており、得意な分野や興味のあるテーマにすぐにアクセスできます。自分のペースで学びを進められ、より高度な内容に挑戦することができるため、学習意欲が高まり、将来的な学びへつなげられます。

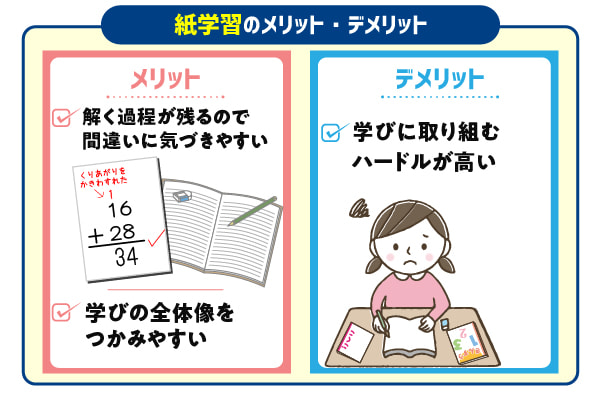

4.紙の学習のメリット・デメリット

メリット

解く過程が残るので間違いに気づきやすい

「なぜ間違えたのか」「どんなところが苦手なのか」を自分で把握することは重要な力です。紙での学習だと、問題を解く過程を書いて残すため、どこでつまずいたかひと目で気づくことができます。例えば、算数なら計算の過程を紙に書いて残しておくことで、自分がどういう考え方をしたのか、どこで計算を間違えてしまったかを振り返ることができます。

学びの全体像をつかみやすい

将来、高校受験や大学受験の対策をするとき、自分の苦手を発見し重点的に補強する学習が不可欠になってきます。 さらに大人になったとき「今すべきこと・必要なこと」は自分しかわかりません。 学習内容が難しくなればなるほど「自ら学ぶ力」を養いにくくなってしまうので、小学校の低学年のうちから意識しておくといいでしょう。 今日取り組む勉強を自分で決めたり、テストに合わせて自分で学習計画を立てたりする習慣があることで、学びの全体像をつかめるようになります こうした手間が、将来「自分で考えられる人」と「人からの指示を待つ人」の差になってきます。

記憶の定着

紙での学習は、手を動かして文字を書くことで脳に刺激を与え、記憶の定着を促進します。書く行為は、視覚的な情報と運動的な記憶を結びつけるため、学習内容がより深く理解されやすくなります。特に、計算や漢字の練習など、反復が重要な学習においては、紙に書くことで効果的に知識を定着させることができます。

デメリット

学びに取り組むハードルが高い

「紙での学習は"The お勉強"という感じがして、子どもが取り組みたがらない」というご家庭も多いかもしれません。しっかり座らせて長時間勉強させようとしてもなかなか集中できず、さらに勉強への苦手意識につながってしまうかもしません。

持ち運びの不便さ

紙の教材は、教科書やノート、問題集などが必要となり、荷物がかさばることがデメリットです。特に、学校に持っていく際には、重さやかさばりが負担となり、子どもが持ち運ぶのが大変になることがあります。このため、学習環境が整いにくくなることもあります。

繰り返し学習の難しさ

紙の教材では、間違った問題を再度解くためには、別のページや問題集を用意する必要があります。これにより、苦手な分野を重点的に復習することが難しくなります。また、問題集に直接書き込むと、再度解くことができなくなるため、効率的な学習が妨げられることがあります。

5.紙での学習が向いているシーン

それではどのようなシーンで紙学習を取り入れたらよいか、具体的なイメージを通じて探っていきましょう。

自分で計画を立てる力をつけたい

自動的に学習プログラムを提案してくれるデジタル学習と違い、自分で学習計画を立てる必要のある紙学習は、自己管理能力を育てるのに適しています。自分で考えて勉強するという、この「能動的な学び」の促進が、学習習慣付けにおいても非常に重要になってきます。

学習内容を定着させたい

大人でも、書くことよりデジタル機器の漢字変換に頼ることが多くなると漢字を思い出せなかったりすることがありますが、子どもも同様で手を動かして覚えたことはしっかりと脳にインプットされます。手を動かして「書く」ことで脳が刺激され、学習内容の定着につながります。

問題解決能力を高めたい

紙に書いて学習の過程を残すことで、答えに至るまでの見直しや、解答・解説との見比べがしやすくなります。こうした積み重ねで問題解決の過程が脳に定着しやすくなり、問題解決力が高まっていきます。

6.デジタルと紙をどうやって活用・併用するのがベスト?

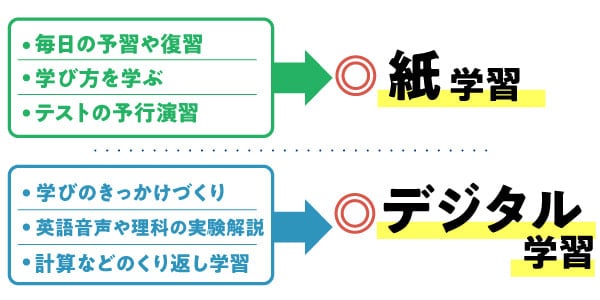

デジタル学習の活用方法例

学びのきっかけづくり

視覚的に魅力的なデジタル学習は学びのきっかけを作ります。勉強に苦手意識を持っている子どもにも、クイズやゲーム形式の教材で興味を引き、遊びの延長で自然と学習に取り組む姿勢を育てることができます。

英語音声や理科の実験解説

英語の教科書に掲載された文章をネイティブの発音で聴くことで、正しい発音やリスニング力を向上させることができたり、理科の実験をアニメーションや実際の動画で視覚的に学ぶことで、抽象的な概念を具体的に理解しやすくなります。

計算などの繰り返し学習

計算ドリルや漢字練習アプリを使用することで、子どもたちは自分のペースで何度でも問題に挑戦できます。即座にフィードバックが得られるため、間違えた箇所をすぐに確認し、繰り返し学習を行うことで理解を深められます。

紙による学習の活用方法例

毎日の予習や復習

授業前に予習することで授業の理解が深まり、授業後にノートを見返し、重要なポイントをまとめることで記憶の定着を図ることができます。このように、紙を使った学習は視覚的に情報を整理しやすく、学習内容の習得や定着においては最適です。特にポピーのように、お子さまが学校で使う教科書に沿って編集されている教科書準拠の教材は、授業に合わせての予習・復習がしやすいです。

学び方を学ぶ

紙教材での学びを通して、学び方そのものを学ぶことも重要です。例えば、ノートに自分の考えた過程や疑問を書き残すことで思考を整理し、問題解決能力を高めることができます。与えられた問題ではなく、学校の進度に合わせて自分で学習するページを選ぶプロセスは、自己学習のスキルを育むのに役立ちます。

テストの予行演習

紙の教材は、テストの予行演習にも適しています。過去の問題集や模擬試験を使用することで、実際の試験形式に慣れることができます。例えば、時間を計って問題を解くことで、試験当日の緊張感を軽減し、時間配分の感覚を養うことができます。また、解答後に自己採点を行うことで、自分の弱点を把握し、次回の学習に活かすことができます。

7.ポピー会員に聞いた!「タブレット教材からポピーに変えて感じたこと」

「タブレット教材は便利そうだけど、これでいいのかな?」

そんな迷いをきっかけに、タブレット教材から紙教材が中心のポピーへ切り替えたご家庭も少なくありません。

ここでは実際にポピーに切り替えて感じた変化や、タブレット教材との比較についての声をご紹介します。

タブレット教材からポピーに変えた方の声まとめ

- タブレット教材だと、適当にやって理解しているつもりになっていた

- 紙教材の方が学習内容の定着率が高い

- 受験は紙でなので、紙教材だと対策になる

- 紙教材だと親が子供の得意・不得意の把握ができる

- タブレット教材だと、視力低下や姿勢など健康面で不安

- デジタル時間が増えているからこそ、ポピーでデジタルから離れる時間を持てるのがいい

ポピー会員さまの声

正解するまで適当にやっているのを見て紙教材に変えました

某有名なタブレット教材をさせていましたが、半年で飽き、しかもその場で正解か間違えかわかるので、正解するまで適当にやっているのを見て紙教材に変えました。ポピーはやや簡単な為か自分からまだやる!と言ったりシール貼りも楽しそうです。私も問題を読んだりヒントを与えたりして一緒にやることで勉強の感覚なく楽しく進めてられているようです。

紙に書いて消す行動で頭に入りやすい

うちの子は幼稚園年少からポピーをやっているので、家庭学習は紙に書いて親が添削するのが身についています。 タブレット教材が主流になりつつありますが、普段からゲームでタブレットを使っているのでタブレットでは勉強をさせたくありませんでした。 『紙に書いて間違ったら消しゴムで消す!』という行動で情報が頭に入りやすいと思うので、我が家はポピーを継続しています。

学習内容の定着率が違う

タブレットやパソコンでの通信教育は多々ありますが、やはり紙ベースのポピーは、学習内容の定着率が違う気がする。我が子にはポピーが合っています。

受験自体は紙なので対策になる

タブレット教材が溢れてる中、紙媒体のものが少なくなりポピーさんがそのうちの一つでした。高校受験自体も紙での受験なので対策出来ているかなと思いました。

子どものやる気が出るものをちゃんと理解してる

カラフルで何度も見たくなる紙教材。 付録も邪魔にならずに何度もやりたくなる。 デジサポを使用すると、今日やることが明確に分かり、すごろくを進めていく楽しさもあると思います。最近はタブレットのみの教材が多い中、子ども心をきちんと把握し、子どものやる気が出るようなことをきちんと理解しているところが1番の魅力だと思っています。 時代は変わっても、子どもの発達や興味関心、好奇心は変わらないと思っています。そこをきちんと理解した上で教材を提供できるポピーが本当にすごいと思っています。

子どもの得意・不得意を把握できる

親が年齢や成長に合わせた学習を意識して探さなくとも、毎度買ってくる必要がないので助かります。テレビやYouTubeに使っていた時間が学びに変わるので、心理的負担も減りました。 タブレット学習のようにお任せには出来ないですが、どこが得意でどこが苦手かを把握する機会にもなるので、そこは向き合うしかないと思っています。費用面でも続けやすく、捨てるタイミングが難しい玩具仕様の学習アイテムが増えにくいのも嬉しいです。

紙での学習の方が姿勢が整う

他社を色々試しましたが、ポピーが1番、安く無駄なく満遍なく必要なことを、明るい紙面で伝えてくれていると思いました。 端末による学習より姿勢が整うので、鉛筆学習はやはり良いなと感じています。

視力低下が気になり…

視力低下が気になり、紙の教材を探して、入学時から家庭学習の教材として、ポピーと某社の教材の2つを利用してきました。

ポピーは教科書に沿って、問題も教科書の内容を無理なく復習できる良問でした。国語の問題も、作家の文章から出題されます。

一方、某社の問題はその知識を確認するためだけの問題が多く、問題の質が違うと思いました。それで、3年生からはポピーだけに絞っています。効率よく学習できているようです。

ポピーの時間はタブレットから離れられる

ゲームや動画が好きなので、ポピーの時間はテレビやゲーム機やタブレットから離れて、紙の本での勉強に集中できるのがとても良いと思います。

タブレット教材から紙教材へ、学び直しをお考えの方にお得なキャンペーン

月刊ポピーでは、タブレット教材から紙教材への切り替えをサポートする、期間限定のお得なキャンペーンも実施中!

新学期に向けて、教材や学び方のスタイルを見直されている方は必見です!