小学校国語の家庭学習で伸ばすべき力は?

親ができることも解説!

更新日:2025年06月09日

小学校の国語教育は、子どもたちの言語能力を育む重要な基盤です。家庭学習を通じて、子どもたちが国語力を伸ばすためには、さまざまな力を意識的に育てることが求められます。具体的には、活字に親しむことで読解力を高め、日常会話を通じて表現力を養い、豊富な語彙を身につけることが大切です。また、実生活の中での体験を通じて興味を引き出し、思考力やコミュニケーション能力を育むことも不可欠です。家庭での取り組みが、子どもたちの国語力向上に大きく寄与します。

1.家庭学習で国語を伸ばす重要性とは?

読解力・表現力の基礎を築く国語学習の重要性

家庭での国語学習は、読解力と表現力の基礎を築く上で欠かせません。学校の授業だけではカバーしきれない、個々のレベルに合わせた丁寧な学習が可能です。例えば、文章を深く読み解く練習や、自分の考えを言葉で表現する練習を繰り返すことで、論理的思考力が自然と養われます。小学生のうちからこれらの力を育むことは、将来、社会で活躍するために不可欠なコミュニケーション能力の向上にも直結します。家庭学習で国語力を高めることは、子どもたちの未来の可能性を広げる土台作りとなるでしょう。

他教科にも影響する国語力のメリット

国語力を伸ばすことは、他教科の学習効果にも大きな影響を与えます。国語力が高まると読解力が向上し、算数の文章題を正確に読み取る力や、理科・社会の教科書から必要な情報を効率よく把握する力が育ちます。また、英語の学習においても、英文の構文を理解したり意味を推測したりするためには、国語力が土台となります。さらに、自分の考えを整理し、相手にわかりやすく伝える表現力も養われるため、記述式問題や発表、レポートなどの場面でも力を発揮できます。国語力は単なる「教科のひとつ」ではなく、すべての学びの基盤となる力です。 小学生のうちから意識的に育てていくことが、将来の学力全体にわたる大きな差につながります。

国語の新学習指導要領で定められていることは?

小学校の国語の新学習指導要領(平成29年告示)では、言語能力の向上を目指し、表現力や理解力を育成することが重視されています。具体的には、話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの四つの領域において、相互に関連した指導が求められています。各学年ごとに授業時数が設定されており、例えば、1年生と2年生では話すこと・聞くことに年間15~25時間、書くことに30~40時間、読むことに関しては多様な文章を扱うことが求められています。

また、国語科では言葉の特徴や使い方に関する学習が新たに強調され、語彙を豊かにすることが重要視されています。特に、日常生活で使われる言葉や表現を意識的に学ぶことが奨励され、言葉遊びや伝統的な言語文化を通じて、言語感覚を育むことが目指されています。さらに、情報機器の活用や学校図書館の利用を通じて、学習効果を高める工夫も求められています。

このように、新指導要領は、国語教育を通じて子どもたちが自らの思いや考えを適切に表現できる力を養うことを目的としており、言語活動を通じて豊かなコミュニケーション能力を育成することを目指しています。

【学年別】小学生の国語学習内容と目標

小学校1年生

1年生では、「読む」「書く」「話す」「聞く」の4つの柱を中心に進められます。ひらがなの読み書きや簡単な文章の理解を通じて、言葉に親しむ力を育てます。特に、友達とのコミュニケーションを通じて、話す力や聞く力を養うことが重要です。

小学校2年生

2年生では、漢字の学習が始まり、語彙力を増やすことが重視されます。物語や説明文を読むことで、内容を理解し、要約する力を育てます。また、友達と意見を交換することで、話し合う力も強化されます。

小学校3年生

3年生では、より複雑な文章を扱い、段落の構成や主題を理解する力が求められます。漢字の学習が進む中で、文章を書く力も強化され、論理的に考えをまとめる力を育てます。相手の意見を尊重しながら話すことも重要です。

小学校4年生

4年生では、物語文や説明文の読み方を深め、内容の理解を深めることが求められます。自分の考えを文章で表現する力を養い、他者との意見交換を通じて、コミュニケーション能力を高めます。批判的に考える力も育成されます。

小学校5年生

5年生では、抽象的な表現や論理的な文章を書く力が求められます。読解力を高めるために、さまざまなジャンルの文章を読み、要点をまとめる力を養います。また、意見を論理的に伝える力も重要です。

小学校6年生

6年生では、国語の学びを総合的に活用し、より高度な文章を読み解く力が求められます。自分の意見をしっかりとした根拠を持って表現する力を育て、社会的なテーマについて考える力も強化されます。

-

※引用・参照:

- 「小学校学習指導要領解説」

2.小学生が国語を苦手な理由は?

活字に親しみがない

小学生が国語を苦手と感じる一因は、活字に対する親しみの欠如です。普段から本を読まない子どもは、活字を目にする機会が少なく、長文や多くの文字を見ただけで抵抗感を抱くことがあります。このような状況では、活字を読むこと自体がストレスとなり、国語への苦手意識が強まります。また、活字に慣れていないため、文章を読む際に集中力が続かず、理解が追いつかないことも多いです。家庭での読書習慣や、親による読み聞かせが不足していると、活字に対する抵抗感が増し、国語力の向上が妨げられます。

語彙力が足りない

国語が苦手な小学生の多くは、語彙力が不足しています。語彙力とは、言葉を理解し、適切に使う力のことを指します。語彙力が低いと、文章の内容を正確に理解できず、教科書や問題集を読むことが困難になります。特に、知らない言葉が多いと、文章の意味を推測することができず、理解が追いつかなくなります。また、語彙力が不足していると、自分の考えや感情を表現する際にも限界が生じ、コミュニケーションに支障をきたします。日常生活での会話や読書を通じて語彙を増やすことが重要ですが、家庭での会話が少ない場合や、活字に触れる機会がないと、語彙力は育ちません。結果として、国語に対する自信を失い、苦手意識が強まるのです。

読解力が足りない

読解力の不足も、小学生が国語を苦手とする大きな理由です。読解力とは、文章を読み解き、内容を理解する力を指します。国語の問題では、長文や複雑な表現が多く、これを正しく理解するためには高い読解力が求められます。しかし、読解力が不足していると、文章の主題や要点を把握できず、問題に正しく答えることが難しくなります。特に、文章の文脈を理解する力が欠けていると、内容を正確に把握できず、誤解を招くこともあります。読解力を高めるためには、日常的に本を読む習慣をつけることが重要ですが、活字に触れる機会が少ないと、読解力の向上は難しくなります。

3.家庭でできる!国語の基礎を固める効果的な勉強法

ご家庭で国語の基礎を固めるための効果的な学習法をご紹介します。漢字、語彙、読解、作文の4つの分野に焦点を当て、それぞれの力を着実に伸ばす具体的な方法を解説しています。日々の学習に取り入れやすい内容なので、ぜひ参考にしてください。

漢字力を高める家庭学習法

漢字学習は、反復練習が最も効果的です。ただ書き順をなぞるだけでなく、熟語の中で覚えることを意識しましょう。例えば、漢字ドリルで間違えた漢字は、ノートに何度も書き出すだけでなく、その漢字を使った熟語を調べて一緒に覚えると定着しやすくなります。また、部首の意味や成り立ちを一緒に学習することで、初めて見る漢字でも意味を推測する力が養われます。日常の中で漢字に触れる機会を増やすため、新聞や雑誌の漢字に意識的に目を向け、知らない漢字があればすぐに調べる習慣をつけるのも良い方法です。

語彙力を増やす家庭学習法

語彙力を増やすには、日常的に言葉に触れる機会を増やすことが大切です。特に、読書は語彙力増強の王道です。お子さんの興味に合わせた本を選び、読み聞かせたり、幅広いジャンルの本を読ませることで、自然と多くの言葉に触れることができます。また、読書中に知らない言葉が出てきたら、すぐに辞書で調べる習慣をつけさせましょう。紙の辞書を使うことで、その言葉の周辺の語彙にも触れる機会が増え、より効果的です。さらに、家族との会話の中で新しい言葉を積極的に使うことを促したり、しりとりや連想ゲームといった言葉遊びを取り入れたりするのもおすすめです。

読解力を向上させる家庭学習法

読解力は、文章の内容を正確に理解し、筆者の意図を読み取る力です。この力を伸ばすには、様々な種類の文章に触れることが重要です。物語文だけでなく、説明文や論説文なども積極的に読ませましょう。文章を読む際には、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」といった5W1Hを意識しながら読むように促すと、内容の把握がしやすくなります。家庭では音読や要約練習を取り入れると効果的です。読み終わった後に「どう思った?」と感想を聞くことで、思考力と表現力も伸ばすことができます。

作文力を育む家庭学習法

作文力は、自分の考えを論理的に整理し、相手に伝わるように表現する力です。日々の生活の中で、感じたことや考えたことを言葉にする習慣をつけることが第一歩です。日記をつけたり、日常の出来事やニュースについて感想を話すのも良い練習になります。作文の際には、まず構成を考えることから始めましょう。「はじめ・中・終わり」の構成を意識させ、伝えたいことを明確にする練習をしましょう。書いた文章を親が読んで感想を伝えることで、書く意欲も高まります。

4.国語の家庭学習で注意すべきポイントは?

学習の楽しさを重視する

子どもが国語を学ぶ際、楽しさを感じることが非常に重要です。興味を持たせるためには、学習内容を日常生活に関連付けることが効果的です。例えば、好きなキャラクターやテーマに基づいた本を選ぶことで、読書への興味を引き出すことができます。また、家族での読書会や、物語を基にした演劇ごっこなど、遊び感覚で学ぶ機会を設けることも有効です。こうしたアプローチにより、学習が単なる義務感から解放され、自然と国語力が向上します。

色々なこと体験をさせ、興味を持たせる

子どもにさまざまな体験をさせることは、国語力を育む上で非常に重要です。実際の体験を通じて得た知識や感情は、言葉で表現する際の豊かな素材となります。例えば、自然観察や博物館訪問、地域のイベント参加など、実際に見たり感じたりすることで、子どもは興味を持ち、学びへの意欲が高まります。また、体験を通じて得たことを家族や友達に話すことで、表現力やコミュニケーション能力も向上します。多様な体験を通じて、子どもが自分の言葉で思いを伝える力を育てることが、国語学習において重要です。

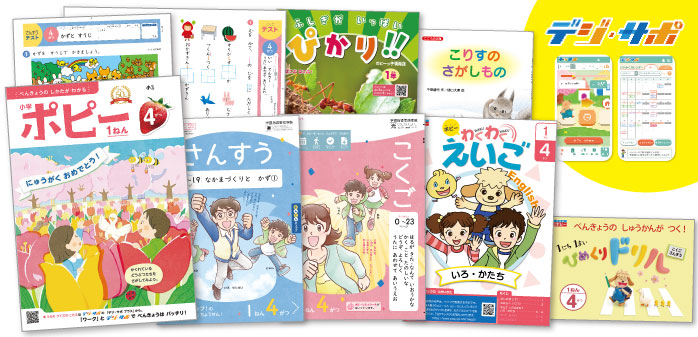

5.家庭での国語学習も安心!通信教育・家庭学習教材『小学ポピー』

「小学ポピー」の発行元である新学社は、全国の小・中学校で使われるドリルや問題集、資料集などの学習教材を発行している編集社であり、そんな学校教材作りのノウハウを活かして、ポピーは作られています。お子さまが学校で使う教科書に沿って編集されているので、授業に合わせての予習・復習がしやすいです。

また、年齢に合った内容の読み物教材が毎月届くので、豊かな心や想像力、表現力などを育めます。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。