絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

読み聞かせの際の注意点や始め方などを解説

更新日:2025年02月13日

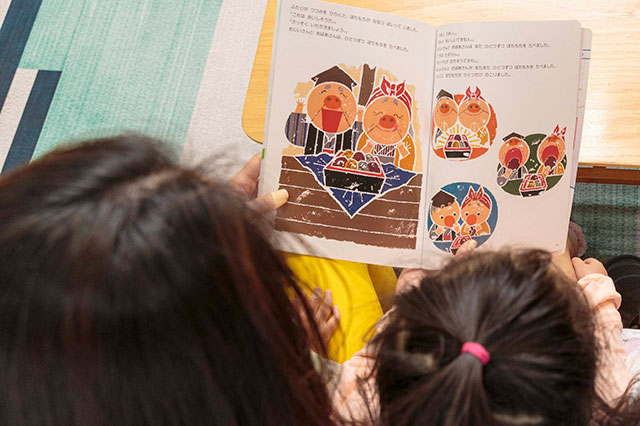

絵本の読み聞かせは、子どもの成長に大きな影響を与える重要な活動です。読み聞かせを通じて、子どもは豊かな想像力や語彙力を育むことができ、感情表現や集中力も向上します。

さらに、親子のコミュニケーションを深める貴重な時間となり、情緒の安定や自己肯定感の向上にも寄与します。

本記事では、絵本の読み聞かせがもたらす具体的な効果や、年齢別の絵本の選び方、読み聞かせの注意点について、元京都市立小学校校長の太田由枝先生にお話を伺いました。

京都府京都市出身。教職修士。

1982年より京都市立小学校教諭、2014年より京都市立小学校校長。専門は国語科教育、メディア教育。小学生アナウンスコンクール審査員・作文コンクール審査員など、「話すこと・書くこと」「伝えること」領域での実践が豊富。2020年4月より、全家研ポピー教育対話主事に就任。教職経験を生かした子育て情報の発信や教育講演会などで活躍中。

1.絵本の効果とは?子どもの成長への驚きの影響

想像力と創造力を育てる

絵本は子どもたちの想像力を豊かにし創造力を育てる効果があります。子どもが絵本を見ているとき、頭の中ではいろいろなものが浮かんだり動いたりしています。想像したことは、創造活動にも生かされますから、想像する経験が豊富な子どもは、創作する時もたいへん豊かに表現します。

言葉を育てる

絵本を通して、子どもたちは新しい事物や出来事に出会い、感性を働かせ、語彙力を高めていきます。絵本は声に出して読むことを意識して書かれていますから、読み聞かせをしたり、一緒に声に出して読むようにして楽しむのがポイントです。

聞く力・聴き取る力・集中力を育てる

小学校でしっかり人の話を聞ける子は、実は幼児の頃にたくさんの絵本を読み聞かせてもらった子に多いのです。聞く子は伸びる子。絵本の読み聞かせで、物事を理解する耳だけでなく、集中力や聞く態度も育ちます。

親子の絆を育てる

大学生に絵本についての経験を尋ねると、多くの学生さんが「親に絵本を読んでもらった思い出」を語り出します。親と一緒に絵本を読んだ思い出は、楽しく温かく、大人になっても心に残るようです。読み聞かせの時間は親子の絆を深める、とても良い機会になっています。

2.年齢別の絵本の選び方

0歳から3歳くらい

乳幼児のうちは、『いないいないばあ』(松谷みよ子)のような、小型で、はっきりした色と形の絵の絵本を選びましょう。言葉が出てくるようになった頃は、『はらぺこあおむし』(エリック・カール)のように美しい色合いで、「次は?」とページをめくりたくなるような本がよろこばれます。

4歳から6歳くらい

『ぐりとぐら』(なかがわりえこ・おおむらゆりこ)のような愛らしい生き物が主人公のお話や、『さんびきやぎのがらがらどん』(マーシャ・ブラウン)のように「くり返し」で展開するお話が大好きです。同じ本を何度も「読んで」とせがむのもこの頃です。

小学校入学後(低学年)

まだまだ絵本を楽しみたい年齢です。ひらがなが読み書きできるようになっても、読み聞かせは続けてかまいません。起伏のあるストーリーを好み、絵本で冒険に出たり、知らない世界にふれたりしています。おとうさん・おかあさんが子どもの頃に好きだった本も教えてあげると、会話がはずみます。

迷ったら…

子どもの年齢や理解力に合った本を選ぶことが大切ですが、わからなかったり迷ったりしたら、絵本のレビューサイトを参考にしてみましょう。専門家や同世代の親のおすすめ本がわかります。図書館に行った時には、司書さんにたずねれば、親切に教えてもらえますよ。

3.絵本の読み聞かせの際に注意すること

楽しい雰囲気を心がける

リラックスした落ち着いた中で楽しみましょう。だっこして読む、寝る前のお楽しみにする、などおうちに合ったスタイルで習慣にするといいですね。読み方もおうちスタイルで大丈夫。しっとり読んでもいいし、子どもが聞けば答えてあげてもいいし、会話しながら楽しんでもかまいません。

多様なジャンルの本を選ぶ

動物、乗り物、ファンタジーなど、さまざまなジャンルやテーマの本を選んで、子どもの興味を広げましょう。意外なものに意外なほどはまることもあります。好きなテーマや本があるなら、それを心ゆくまで楽しむことも、新しい世界に出会わせてあげることも、どちらも大切にしましょう。

声の抑揚と大きさ

大勢の子どもの前で読み聞かせをする時には、オーバーアクション気味に読むこともありますが、おやこ絵本のときには、普段話しているように読んであげる方が、心地よさや安心感を与えます。ストーリーによっては、声のトーンやリズムを変えたり、キャラクターごとに声色を変えたりすると、大よろこびします。

一緒に楽しむ気持ちが大切

読み聞かせが苦手な方も、まずは深呼吸をしてリラックス。それから、ふだん子どもに話すように読んであげましょう。じょうずへたではなく、一緒に楽しむ気持ちが大切なんです。その楽しさが子どもにも伝わります。親が本を楽しんでいると、子どもも本を好きになります。

4.絵本が親子の絆を深める理由

絵本はコミュニケーションツールです

絵本は、親子のコミュニケーションツールです。おもちゃと同じように、いつでも手に取ってふれられるようにしておくことが大切です。親と子が同じ本を通して物語世界を楽しんだり、会話をはずませたりできることも、絵本のメリットです。

子どもは、好きな人に読んでもらいたいのです

言葉の意味を解さない赤ちゃんも、親の声はちゃんと聴き分けます。そして、耳心地の良さやリズムを楽しんでいます。乳幼児にとっても、親が絵本を読んでくれる時間は極上のひととき。大好きな人の声に包まれて、大切にされていることを実感しています。

子どものことがよりわかります

お話を読んでいるとき、子どものようすを見てみましょう。どこで目を輝かすのか、どこで身を乗り出すのか、どこで驚きの声を漏らすのか、どんな表情をするのか。絵本を一緒に読んでいると、子どものことが前よりずっとよくわかります。絵本を楽しむと同時に、お子さんの表情や反応も愛おしんでください。

自己肯定感や幸福感を育みます

絵本を一緒に読んだり、読み聞かせをしたりすることで、一緒に過ごす時間が増え、子どもは満たされます。忙しい毎日の中でも、絵本1冊読む、ほんの数分の時間を大切にしてほしいと願います。親子で共有する心地のよい時間は子どもの自己肯定感や幸福感を育んでいます。

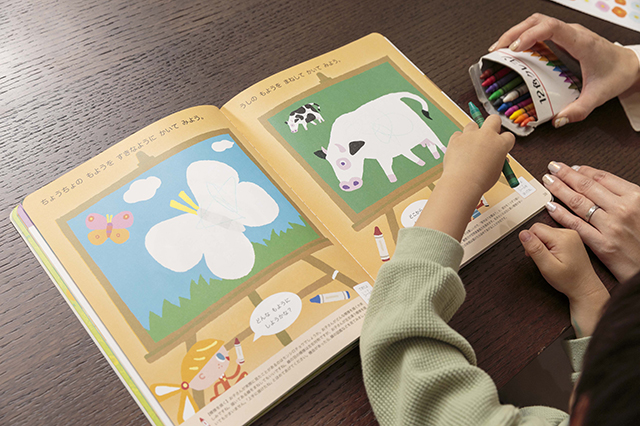

5.新学社が制作している通信教育・家庭学習教材『幼児ポピー』

幼児の家庭学習教材「幼児ポピー」は、毎月届く紙を中心とした教材で、親子のふれあいを楽しみながら、いきいきとした脳を育み、人間力の基盤となる力を培います。

2~3歳用の「ももちゃん」では、おでかけにピッタリサイズの「ミニえほん」を毎月お届け。

「きいどり(年少用)」「あかどり(年中用)」「あおどり(年長用)」でも、有名なお話から隠れた名作まで、楽しいお話が掲載されています。

誌面の二次元コードを読み取ると、読み聞かせ用音声もお楽しみいただけます。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

同カテゴリの人気記事

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?