2歳児の発達の特徴とは?この時期に大切な関わり方

更新日:2026年1月30日

2歳児は、自我が芽生え、好奇心が旺盛になる重要な発達段階にあります。この時期の幼児教育は、子どもが自分の興味を探求し、社会性や言語能力を育むための基盤を築く絶好のチャンスです。

遊びを通じて学ぶことが中心となり、感覚を刺激する活動や身体を動かす遊びが特に効果的です。

この記事では、2歳児の発達の特徴を踏まえた幼児教育のポイントを解説しながら、家庭で実践できる具体的な方法の提案や、子どもが楽しく学びながら成長できるヒントをお届けします。

【1】2歳児の発達特徴と教育のタイミング

2歳児は心身の発達が急速に発達する時期です。身体能力や言語能力、手先の器用さなど、さまざまな能力が飛躍的に向上します。また、食事やトイレトレーニングを通じて基本的な生活習慣を身につけ始め、自立心を育むための重要な時期でもあります。ほかにも、友達との関わりを通じて社会性を学び、協力や共有の大切さを体験することで、今後の人間関係や社会生活において重要な基盤を形成します。

このように、2歳児の発達は多岐にわたり、この時期に適切な刺激を与えることで、子どもの脳の発達を促進し、多様な能力を育むことができます。そのため、教育のタイミングとしては、2歳頃から幼児教育を取り入れることがおすすめです。

運動機能と手先の器用さが飛躍的に向上

2歳児の運動能力と手先の器用さが著しい成長は、遊びや日常生活を通じて自然に発達し、子どもの成長にとって重要な要素となります。積極的に体を動かし、手先を使う遊びを取り入れることで、子どもの能力をさらに引き出すことができます。

- 運動能力の向上

歩くことから小走り、両足でのジャンプやバランスを取ることができるようになります。

両足を揃えてジャンプすることで筋力やバランス感覚が養われます。また、公園の遊具を使った遊びや、一緒に鬼ごっこをすることで、楽しみながら運動能力を高めることができます。ほかにも、ボールを投げたり、蹴ったりする遊びで、手と目の協調性が向上し、体全体の動きをコントロールする力が育まれます。 - 手先の器用さの向上

手や指を使った動きが上達し、より複雑な動作ができるようになります。

クレヨンやペンで線を引いたり、色を塗ったりすることや、スプーンやフォークを使って自分で食事をすること、衣服の着脱も自分でできるようになります。これにより、日常生活の中で自立心が育まれ、自己管理能力が向上します。

言葉の習得と自己表現が活発になる時期

2歳児は言葉の習得が飛躍的に向上する「言語の爆発期」とも呼ばれる時期であり、語彙数の増加や文章力の発達が見られます。200〜300語程度の語彙を獲得し、必要に応じて二語文や三語文を使って自己表現を行うようになります。

例えば、日常生活の中で「これなに?」や「どうして?」といった質問を頻繁にすることで、興味を持った事柄についての語彙を増やしていくように、周囲の大人や他の子どもとのコミュニケーションを通じて新しい言葉を学びます。また、絵本の読み聞かせや歌遊びを通じて、子どもは新しい言葉を覚え、使う機会が増えます。

さらに、2歳児は自分の感情や欲求を言葉で表現する能力が向上します。例えば、「お腹すいた」「遊びたい」といった具体的な表現ができるようになり、自己主張が活発になります。このような言葉の使い方は、子どもが自分の気持ちを理解し、他者とコミュニケーションを取るための基盤を築くことにつながります。

基本的な生活習慣が身につき始める

- 食事

スプーンやフォークを使って自分で食事をすることができるようになるこの時期には、食事の際に自分で食べることを促しサポートすることや、食事のマナーや食べ物の種類について教えることが大切です。また、食事の時間を決めて規則正しい生活リズムを整えることで、子どもは安心感を持ち、食事を楽しむことができます。 - トイレトレーニング

2歳児は、排泄の感覚が発達し始めるため、トイレトレーニングを始めるのに適した時期です。子どもがトイレに行きたがるサインを見逃さずトイレに連れて行くことや、毎日決まった時間にトイレに行く習慣を作ること、トイレに行くことを楽しい体験にするために、シールやご褒美を用意するのも効果的です。

トイレトレーニングは焦らず、子どものペースに合わせて進めることが成功の鍵となります。

友達との関わりに興味を持ち始める時期

この時期の子どもたちは、他の子どもとの遊びを通じて社会性を学んでいきます。順番を待ったり、おもちゃを貸し合ったりすることで、他者の気持ちを理解し、思いやりの心を育むことができ、協力や共有の大切さを体験します。また、友達との遊びはコミュニケーション能力の向上にもつながります。言葉を使って自分の意見や感情を表現し、相手の言葉に耳を傾けることで、対話のスキルを身につけます。

さらに、遊びの中でのルールを理解し、守ることも社会性の一環です。ルールを知り、それに従うことで、集団生活における基本的なマナーを学びます。

このように、友達との遊びを通じて、協力、コミュニケーション、ルールの理解といった社会性を自然に身につけていき、これらの経験は、今後の人間関係や社会生活において非常に重要な基盤となります。

【2】2歳からの幼児教育で得られるメリット

2歳児は脳が急激に成長しており、吸収力が優れています。心身ともにぐんぐん成長しているこの時期に、子どもが興味を持ち、楽しみながら学ぶことができる幼児教育を取り入れることで、将来の可能性を広げる土台を築くことができます。

2歳からの幼児教育を通じて得られるメリットには、以下のようなものがあります。

子どもの総合的な能力が養われる

幼児教育では、運動、言語、社会性、認知能力など、さまざまな分野にわたる教育が行われ、バランスの取れた能力を身につけることができます。基礎的な学習能力や集中力、問題解決能力が育まれ、幼稚園や小学校に進学した際に、スムーズに学習を始めることができるようになります。

また、幼児教育は単に知識を教えるだけでなく、子どもが自ら考え、行動する力を育てる場でもあります。好奇心やチャレンジ精神を引き出すことで、子どもは新しいことに積極的に取り組むようになり、自己肯定感も高まります。

幼児教育を通じて多面的な能力を身につけ、将来の学びや生活においても大きな基盤を築くことができるのです。

運動能力の向上

幼児教育では、体を動かす遊びや活動が多く取り入れられています。これにより、子どもは運動能力を高め、筋力やバランス感覚を養うことができます。運動を通じて体力が向上し、健康的な生活習慣を身につける基盤が作られます。

例えば、走ったり、ジャンプしたり、ボールを投げたりする遊びは、子どもが自分の体をコントロールする能力を高め、筋力やバランス感覚を養う助けとなります。また、遊びを通じて体を動かすことは、子どもにとって楽しい経験であり、運動への興味を引き出すことにもつながります。

幼児教育の中で運動を取り入れることで、子どもは基礎体力を身につけることができ、このような運動能力の向上は、心身の健康や社会性の発達にも良い影響を与えます。

言語能力の向上

この時期の子どもは急速に語彙を増やし、言葉を使ったコミュニケーション能力を高めていきます。幼児教育を通じて、子どもは新しい言葉や表現を学び、日常生活の中でそれを実践する機会が増えます。

例えば、絵本の読み聞かせでは、物語を通じて新しい語彙を学び、登場人物の感情や行動を理解することで、言葉の使い方や文脈を学ぶことができます。また、発音やリズム感を養うことができる、歌やリズム遊びも、言語能力を育む効果的な方法です。

さらに、他の子どもや大人とのコミュニケーションを通じて、質問をしたり、自分の意見を表現したりする力が育まれます。言語の発達は、コミュニケーション能力や思考力の基盤となります。

社会性が身につく

幼児教育では、他の子どもたちと一緒に遊ぶ機会が多くあります。家族以外の人々や他の子どもたちとの関わりを持つことで、協力や共有、コミュニケーション能力が育まれ、社会性が身につきます。友達との関わりを通じて、感情の理解や他者への思いやりも学ぶことができます。

先生や他の子どもたちとの対話を通じて、社会的なルールやマナーを学ぶことで、集団生活における基本的なマナーや行動規範を身につけることができ、将来的な学校生活や社会生活にスムーズに適応するための力となります。

自立心が育まれる

自分でやってみたいという強い欲求を持ち始める2歳児の幼児教育では、遊ぶおもちゃや活動を選ばせることで、子どもは自分の意志で選択し行動する経験を通して、自立心を育むことができます。

さらに、さまざまなことに挑戦して成功体験を重ねることで、自分でできることが増えていき、自己肯定感も高まります。基本的な生活スキルを学ぶ取り組みでは、生活の中でできることが増え、自信につながり、さらなる挑戦への意欲が生まれます。

2歳からの幼児教育は、多様なアプローチで自立心を育むことができ、子どもの成長の大切なステップとなります。

【3】2歳児におすすめの教育方法とポイント

2歳児の教育方法には、遊びを通じて運動能力や社会性を育む活動や、知育玩具を使った学びなど、さまざまな方法があります。その中から、おすすめの教育方法とポイントをいくつかご紹介します。

絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせは、新しい言葉や表現を学び、言語理解を深めることができ、2歳児の言語能力を育むために非常に効果的な方法です。

また、絵本のストーリーを通じて、感情や状況を理解する力も育まれます。読み聞かせの際には、子どもが興味を持ちそうなテーマやキャラクターを選ぶと良いでしょう。

さらに、絵本を読みながら子どもに質問を投げかけたり、一緒に絵を指さしたりすることで、対話を促し、コミュニケーション能力を高めることができます。親子の絆を深める時間にもなるため、毎日の習慣として取り入れることをおすすめします。

音楽やリズム遊び

音楽やリズム遊びは、楽しみながら感覚を刺激し、運動能力を向上、リズム感や体のコントロール能力が養われます。

例えば、歌に合わせて踊ったり、手拍子をしたりすることで、楽しく体を動かすことができます。また、楽器を使った遊びもおすすめで、タンバリンやマラカスなどの簡単な楽器を使って音を出すことで、音楽への興味を引き出し、創造力を育むことができます。

音楽は感情を表現する手段でもあるため、子どもが楽しむことで自己表現力も高まります。親が一緒に楽しむことで、親子のコミュニケーションも深まり、楽しい思い出を作ることができます。

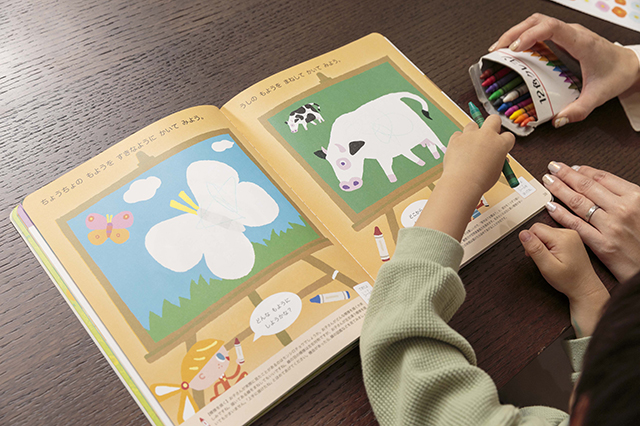

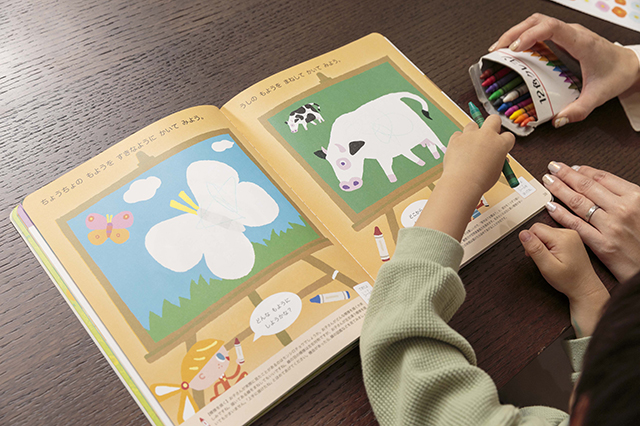

手先を使った工作

この時期の子どもは、手や指を使った動きが上達してきます。クレヨンや色鉛筆を使って絵を描いたり、積み木を積んだりすることで、手先の器用さや創造力を養うことができます。工作を通じて、形や色、バランスについて学ぶこともでき、認知能力の向上にもつながります。

また、親子で一緒に工作をすることで、子どもは安心感を持ち、楽しみながら学ぶことができます。工作の際には、子どもが自由に表現できるように、さまざまな素材を用意してあげると良いでしょう。成功体験を重ねることで自信を持たせ、さらなる挑戦への意欲を引き出すこともできます。

自然とのふれあい

外で遊び自然とのふれあうことで、子どもは自然の中での探求心を育むことができます。公園や庭での遊びは、植物や昆虫、動物に触れる良い機会です。自然の中での遊びは、五感を刺激し、観察力や好奇心を高めることができます。例えば、葉っぱや石を集めたり、虫を観察したりすることで、自然の変化や生態系について学ぶことができます。

また、親が一緒に自然を楽しむことで、親子の絆を深めることができます。自然とのふれあいは、心身の健康にも良い影響を与えるため、積極的に取り入れることが大切です。

知育玩具の活用

知育玩具は、2歳児の認知能力や問題解決能力を育むために効果的です。パズルや積み木、形合わせなどの知育玩具は、遊びながら学ぶことができるため、子どもにとって楽しい体験となります。これらの玩具を使うことで、形や色、数の概念を学ぶことができ、論理的思考を育むことができます。

また、親子で一緒に遊ぶことで、子どもは安心感を持ち、より積極的に取り組むことができます。知育玩具は、子どもの興味や成長に合わせて選ぶことが重要です。遊びを通じて学ぶ楽しさを体験させることで、学びへの意欲を高めることができます。

簡単な家事の手伝い

2歳児に簡単な家事を手伝わせることは、自立心や責任感を育む良い方法です。例えば、食器を運ぶ、掃除を手伝う、洗濯物をたたむなどの簡単な作業を通じて、子どもは家庭の一員としての役割を理解し、達成感を得ることができます。

家事を手伝うことで、生活スキルを学ぶだけでなく、親とのコミュニケーションも深まります。親は、子どもができる範囲で手伝わせ、成功体験を重ねることで自信を持たせることが大切です。また、家事を通じて協力の大切さを学ぶこともでき、家族の絆を深める良い機会となります。

感情教育

2歳児は感情表現が豊かになる時期であり、感情教育は非常に重要です。子どもが自分の感情を理解し、適切に表現する力を育むためには、親がその感情に寄り添うことが大切です。例えば、子どもが怒ったり悲しんだりしたときには、その感情を受け入れ、共感することで、子どもは自分の気持ちを理解しやすくなります。

また、感情を言葉で表現する練習をすることで、コミュニケーション能力も向上します。感情教育を通じて、子どもは自己理解を深め、他者との関係をより良く築く力を身につけることができます。

【4】2歳児の教育についてよくある質問

2歳児が学ぶべきことって何?

- 言語能力の発達

語彙を増やし、簡単な会話ができるようになるため、絵本の読み聞かせや日常会話を通じて言葉を学びます。 - 運動能力の向上

外遊びや指先を使った遊びを通じて、身体を動かす楽しさを体験し、バランス感覚や運動能力を高めます。 - 社会性の育成

友達との遊びを通じて、ルールやマナーを学び、他者との関わり方を理解します。

2歳児の発達特徴は?

言語能力と運動能力の急速な向上が2歳児の発達特徴として挙げられます。この時期、子どもは語彙が増え、二語文や三語文を使って自己表現を始めます。また、身体能力も発達し、走ったり跳んだりすることができるようになります。自己主張が強くなり、「イヤイヤ期」と呼ばれる反抗的な行動が見られることも特徴です。

2歳児はどこまで喋れる?

2歳児は、一般的に約200〜300語を理解できるようになります。例えば、「ママ、行く」や「犬、見る」など、簡単な二語文を話すことができるようになります。また、好奇心が旺盛になり、「これなあに?」や「なんで?」といった質問をすることも増えます。ほかにも、「いや!」や「もっと!」など、自分の気持ちや欲求を伝えるための言葉を使って、感情表現もできるようになる時期です。

個人差はありますが、言葉の発達はこの時期に急速に進むため、周囲とのコミュニケーションが楽しめるようになります。

【5】2歳児の発達に寄り添う通信教材「幼児ポピー」

2歳から始められる家庭学習教材「幼児ポピー」では、2歳児から年長まで、お子さまの発達段階に応じた学びを提供しています。

シール貼りなど手先を使った作業や、成長段階に合わせた運動遊びを楽しむことができ、取り組みを通して親子のコミュニケーションも自然に生まれます。

また、季節ごとの自然や行事にたくさん触れられる教材なので、情緒や好奇心などの学びの芽も育めます。

このように「幼児ポピー」は、「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てるカリキュラムで、遊びを通じて学びながら、子どもの能力を総合的に伸ばすことができる教材です。

「実際に使ってみてどう?!」 2~3歳用教材「ももちゃん」の口コミレビュー

教材づくりのプロが作った通信教材

通信教材「幼児ポピー」は、全国の小・中学生を対象にワークブックやドリル、問題集などの学習教材を発行している「新学社」が制作している家庭学習教材です。学校教材作りのノウハウも活かされた「幼児ポピー」は50年以上にわたり多くのご家庭で愛用されています。

「続けられるか不安」「子どもが興味をもつかわからない」という方は、抜粋版のワークがもらえる無料おためし見本から始めてみるのがおすすめです。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

同カテゴリの人気記事

年少におすすめのワーク!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年少におすすめのワーク!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法