エリクソンの発達段階って何?

年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

更新日:2025年5月16日

エリクソンの発達段階理論は、子どもの成長を理解するための重要なフレームワークです。この理論では、人間の生涯を8つの段階に分け、それぞれの段階で直面する心理的課題を明らかにしています。例えば、乳児期には「信頼感対不信感」、幼児期には「自律性対羞恥心」といった課題があり、これらを乗り越えることで健全な発達が促進されます。子育てにおいて、これらの発達課題を理解することは、子どもとの関係を深め、適切なサポートを提供するために役立ちます。

本記事では、年齢別の発達課題を詳しく解説し、実践的な子育てのヒントをお届けします。

【1】エリクソンとは?

エリク・H・エリクソンは、発達心理学者として知られ、心理社会的発達理論を提唱しました。彼の理論は、人間の生涯を8つの発達段階に分け、それぞれの段階で直面する心理的課題を示しています。各段階には、成功と失敗の対立があり、成功を収めることで次の段階へ進む力を得るとされています。特に「アイデンティティ」の概念を強調し、青年期における自己同一性の確立が重要な課題とされています。エリクソンの理論は、個人の成長と社会との関わりを理解する上で、現代心理学において重要な位置を占めています。

エリクソンの歴史

エリク・H・エリクソンは、1902年にドイツで生まれたユダヤ系デンマーク人です。幼少期から彼は、ユダヤ人としての差別と北欧系の外見からの二重の差別を受けて育ちました。この経験は、彼の心理学的理論に大きな影響を与えました。中等教育を終えた後、エリクソンはウィーンで教師として働き始め、そこで児童精神分析の先駆者であるアンナ・フロイトの弟子となります。彼はフロイトの影響を受けながら精神分析の資格を取得し、心理学の道を歩むことになります。 1933年、ナチス政権の台頭によりドイツを離れ、アメリカに移住しました。アメリカでは、問題行動を持つ青年たちの心理療法に従事し、次第に注目を集めるようになります。彼の発達段階理論は、1950年代から60年代にかけて広く知られるようになり、心理学界において重要な位置を占めることとなりました。エリクソンの理論は、個人の成長と社会との関わりを深く理解するための基盤を提供しています。

【2】エリクソンの発達段階理論とは

エリクソンの発達段階理論は、子どもの成長を理解するための重要なフレームワークです。この理論では、人生を8つの段階に分け、それぞれの段階で直面する心理的課題を示しています。例えば、乳児期には「基本的信頼」を育むことが求められ、愛情深い養育が信頼感を形成します。幼児前期では「自律性」を育むことが課題で、自己主張を学ぶ時期です。この段階での適切なサポートが、子どもの自信を育てます。 学童期には「勤勉性」が重要で、成功体験を通じて自己肯定感を高めることが求められます。保護者は、子どもの努力を認め、挑戦を応援することで、劣等感を克服させる手助けができます。青年期には「アイデンティティの確立」が課題となり、自己探求を支援することが重要です。エリクソンの理論を理解することで、保護者は子どもの成長段階に応じた適切なサポートを行い、健全な発達を促すことができます。

心理社会的発達理論の8段階とは

エリクソンの心理社会的発達理論は、人間の一生を通じて経験する8つの発達段階を示しています。各段階では特定の心理的課題や危機が存在し、それを克服することで個人は成長し、精神的な強さを獲得します。以下に各段階の概要を示します。

乳幼児期(0〜5歳)の発達課題

乳幼児期(0〜5歳)の発達課題は、それぞれ「基本的信頼 vs. 不信感」「自律性 vs. 恥・疑惑」「自発性 vs. 罪悪感」の獲得です。

乳児期(0〜18ヶ月)の時期は、子どもは主に養育者からの愛情や安定したケアを通じて「基本的信頼感」を育みます。この信頼感が形成されることで、子どもは世界を安全な場所と認識し、将来的な人間関係の基盤が築かれます。逆に、信頼感が得られないと「不信感」が生まれ、他者との関係に不安を抱くことになります。

幼児前期(1歳半〜3歳)の時期は、子どもは自分で行動しようとする意欲が芽生えますが、失敗や叱責によって恥や疑惑を感じることもあります。親が適切にサポートし、失敗を恐れずに挑戦できる環境が整うことで、「自律心」が育まれます。

幼児後期(3〜5歳)の時期は、子どもは外の世界に興味を持ち、自発的に行動することが求められます。周囲からの否定的な反応があると、罪悪感を感じ、自発性が抑制されることがあります。

学童期・青年期(6〜19歳)の発達課題

学童期(6〜13歳)と青年期(13〜19歳)の発達課題は、それぞれ「勤勉性 vs. 劣等感」と「同一性 vs. 役割の混乱」です。

学童期(6〜13歳)の時期は、子どもは学校生活を通じて自分の能力を理解し、他者との関わりを深めます。この時期に「勤勉性」を身につけることで、努力や達成感を通じて自己肯定感が育まれます。しかし、失敗や他者との比較から「劣等感」を抱くこともあり、これが将来の自己評価に影響を与える可能性があります。

青年期(13〜19歳)の時期は、自己のアイデンティティを確立することが重要な課題です。この時期、個人は自分が何者であるか、どのように生きたいかを模索します。一方で、アイデンティティの混乱が生じると、自己理解が難しくなり、精神的な問題を引き起こすことがあります。

成人期から老年期(20歳〜)の発達課題

成人期(20〜40歳)、壮年期(40〜64歳)、老年期(65歳以降)の発達課題は、それぞれ「親密性 vs. 孤独」と「生殖性 vs. 停滞」と「自己統合 vs. 絶望」です。

成人期(20〜39歳)の時期は、個人は親密な人間関係を築くことが重要な課題となります。この時期、恋愛や友情を通じて他者との深い結びつきを求め、信頼できる関係を形成することが求められます。成功すれば愛や幸福感を得られますが、アイデンティティが確立されていない場合や他者との関わりを避けると、孤独感を抱くことになります。

壮年期(40〜64歳)の時期は、次世代の育成や社会への貢献が求められます。生産的な役割を果たすことで達成感を得られますが、次世代への関心が薄れると停滞感を感じることになります。

老年期(65歳以降)の時期は、これまでの人生を振り返り、自己の経験を統合することが課題です。自己統合が達成されると、人生に対する満足感や意味を見出すことができますが、過去を否定的に捉えると絶望感に陥ることがあります。この段階での成功は、より良い老後を迎えるための基盤となります。

【3】発達課題を理解するメリット

子育てや教育に活かせる

エリクソンの発達課題を理解することは、子育てや教育において非常に有益です。各発達段階には特有の課題があり、これを把握することで、子どもが直面している心理的なニーズや成長の段階を理解できます。たとえば、学童期の子どもが「勤勉性」を育むためには、成功体験を積むことが重要です。この理解を基に、親や教育者は適切なサポートを提供し、子どもが自信を持って成長できる環境を整えることができます。また、発達課題を意識することで、問題行動の予防や早期対応が可能になり、子どもの健全な成長を促進することができます。

意識することで親子関係が良くなる

発達課題を意識することで、親子関係がより良好になります。親が子どもの成長段階を理解し、適切に対応することで、子どもは安心感や信頼感を持つことができます。たとえば、思春期の子どもがアイデンティティを模索している時期には、親がその葛藤を理解し、共感を示すことで、より深い信頼関係を築くことができます。このように、親が子どもの心理的なニーズを理解し、支える姿勢を持つことで、親子間のコミュニケーションが円滑になり、関係が強化されます。結果として、子どもは自分の感情を表現しやすくなり、より良い親子関係が築かれるのです。

【4】発達課題の克服に役立つアプローチ法

各年齢に応じた効果的な支援方法

発達課題を克服するためには、各年齢に応じた効果的な支援方法が重要です。

乳児期には、愛情深いケアを通じて基本的信頼感を育むことが求められます。

幼児期前期では、自律性を促すために、子どもが自分で挑戦できる環境を整え、失敗を恐れずに試す機会を与えることが大切です。

学童期には、勤勉性を育むために、努力を認めるフィードバックを行い、成功体験を積ませることが効果的です。

青年期には、アイデンティティの確立を支援するために、自己探求の機会を提供し、オープンな対話を促すことが重要です。

これらの支援方法を通じて、子どもは発達課題を乗り越え、健全な成長を遂げることができます。

発達課題のつまずきに気づくサイン

発達課題のつまずきに気づくためには、いくつかのサインを観察することが重要です。

例えば、乳児期では、泣いても反応がない、または不安定な愛情表現が見られる場合、基本的信頼感の欠如が示唆されます。

幼児期前期では、自分でやりたがる行動が抑圧されると、疑惑や恥を感じることが多くなります。

学童期には、学校での活動に対する興味の喪失や、友人との関係がうまくいかない場合、劣等感が生じている可能性があります。

青年期では、自己のアイデンティティに対する混乱や、社会的な孤立感が強まることがサインとなります。これらのサインに早期に気づくことで、適切な支援を行うことが可能になります。

専門家に相談すべきケースとは

発達課題の克服において、専門家に相談すべきケースは多岐にわたります。まず、子どもが特定の発達課題に対して持続的な困難を抱えている場合、例えば、基本的信頼感が育たず常に不安を感じている場合や、学業や友人関係での問題が解決できない場合は、専門家の助けが必要です。また、家庭内での虐待やネグレクトが疑われる場合、早急に専門機関に相談することが重要です。さらに、子どもが極度の不安や抑うつ症状を示す場合、または行動に問題が見られる場合も、心理士や精神科医に相談することが推奨されます。専門家の支援を受けることで、適切な介入が行われ、子どもの健全な発達を促進することができます。

【5】発達段階と発達課題についてよくある質問

幼児期の発達の特性とは?

幼児期の発達は、心身の成長が著しい時期であり、特に言語能力や社会性が急速に発達します。この時期の子どもは、周囲との関わりを通じて愛着を形成し、自己表現や他者との関係を学びます。具体的には、遊びを通じて想像力や創造性を育み、基本的な生活習慣を身につけることが重要です。また、自己中心的な思考から他者の視点を理解する能力が育まれ、社会性の基盤が形成されます。

ハヴィガーストの発達課題の定義は?

ハヴィガーストの発達課題は、人生の各段階において達成すべき具体的な課題を指します。彼は発達を6つの段階に分け、それぞれの段階で必要な課題を設定しました。これらの課題は、身体的成熟、社会的役割の理解、個人の価値観の確立など、多岐にわたります。ハヴィガーストによれば、これらの課題を成功裏に達成することで、次の段階の課題への移行がスムーズになり、個人の幸福感や健全な発達が促進されるとされています。

【6】「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てる

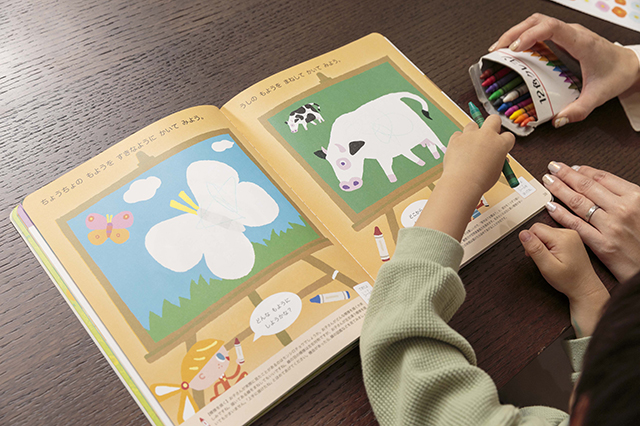

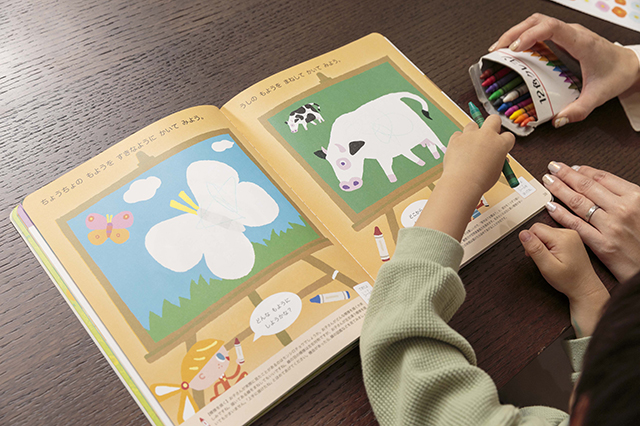

エリクソンの理論に基づくと、子どもの健やかな成長には、「こころ(情緒)」「あたま(知性)」「からだ(身体)」をバランスよく育てることが不可欠です。家庭学習教材「幼児ポピー」では、2歳児から年長まで、お子さまの発達段階に応じた教育を提供しています。遊びの中で「もじ・かず・ことば」を学べる内容や、シール貼りなど手先を使った作業、成長段階に合わせた運動遊びも楽しむことができます。また、季節ごとの自然や行事にたくさん触れられる教材なので、情緒や好奇心などの学びの芽も育めます。

このように「幼児ポピー」は、「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てるカリキュラムを提供し、遊びを通じて学ぶことで、子どもの能力を総合的に伸ばすことができる教材となっています。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

同カテゴリの人気記事

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?