4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

更新日:2025年3月14日

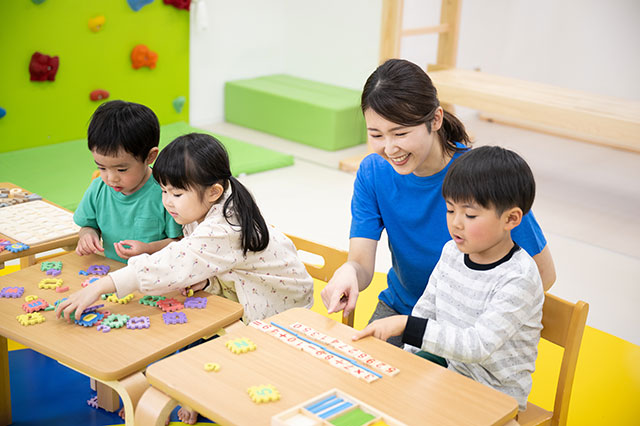

4歳は子どもの成長において非常に重要な時期であり、この段階での教育は将来の学びに大きな影響を与えます。効果的な英語教育やモンテッソーリ教育など、さまざまなアプローチが存在しますが、特にグループ活動や実践的な遊びを通じて学ぶことが推奨されています。子どもたちが自ら考え、主体的に学ぶ環境を整えることが、彼らの意欲を引き出し、学びを最大化する鍵となります。

この記事では、4歳児の発達特徴や教育で大切なこと、おすすめの習い事、4歳児の教育でよくある失敗と対策などについて紹介していきます。

【1】 4歳児の発達特徴について

4歳児の脳の発達

4歳児の脳の発達は、特に言語能力、認知能力、運動能力の面で顕著です。4歳児の脳の発達は多面的であり、言語、認知、運動の各能力が相互に影響し合いながら成長していきます。

言語能力では、約1,500~2,000語を使いこなし、複雑な文を構築する能力が向上します。具体的には、日常の出来事を詳細に語ることができ、質問を通じて新しい言葉を学ぶ姿が見られます。

認知能力では、時間の概念や因果関係を理解し始めます。例えば、「昨日」「今日」「明日」といった時間の区別ができるようになり、物事の順序を理解する力が育まれます。また、相手の気持ちを考える能力も芽生え、社会的な理解が深まります。

運動能力では、運動能力が飛躍的に向上し、複雑な動作が可能になります。例えば、片足で立ったり、ボールを投げたりすることができ、さらにスキップやケンケンなどの運動も楽しむようになります。これらの発達は、脳の成長と密接に関連しており、特に運動神経はこの時期に急速に発達します。

4歳児の発達段階別にできること

| 発達段階 | 特徴 |

|---|---|

| 4歳0ヶ月~4歳5ヶ月 | 身体のバランス感覚が向上し、スキップや片足跳びができる。友達と遊ぶことが増え、簡単なルールを理解して遊ぶ。 |

| 4歳6ヶ月~4歳11ヶ月 | 自分の意見を持ち、他者の気持ちを理解する力が育つ。言葉の使い方が豊かになり、物語を作ることができる。 |

| 4歳12ヶ月~5歳0ヶ月 | 社会性がさらに発展し、友達との関係を深める。協力して遊ぶことができ、役割分担を理解する。 |

【2】 4歳児に効果的な学習方法

学習を始める最適なタイミング

4歳児の学習を始める最適なタイミングは、以下の3つの観点から考えられます。

1. 季節的なタイミング

春は新しいことを始めるのに適した季節です。特に4月は新年度の始まりで、幼稚園や保育園に入る子どもが多く、社会性やルールを学ぶ良い機会です。この時期に新しい学習を取り入れることで、子どもは環境の変化に適応しやすくなります。

2. 一日の時間帯

午前中は、子どもが最も集中力を発揮しやすい時間帯です。特に、起床後の2〜3時間は脳が活発に働くため、学習活動を行うのに最適です。この時間帯に遊びを交えた学習を行うことで、楽しみながら知識を吸収できます。

3. 生活リズムの整備

規則正しい生活リズムを整えることも重要です。十分な睡眠を確保し、朝は決まった時間に起きることで、集中力が高まり、学習効果が向上します。特に、4歳児は10〜13時間の睡眠が推奨されており、これを守ることで日中の活動が活発になります。

言語力が急成長する時期の学習法

4歳児は言語力が急成長する時期であり、語彙が増え、文章を組み立てる能力が向上します。この時期の学習法としては、読み聞かせや言葉遊びが効果的です。親が絵本を読み聞かせることで、子どもは新しい言葉や表現を学びます。特に、感情を込めて読むことで、子どもは物語に興味を持ち、理解を深めることができます。

また、しりとりや連想ゲームなどの言葉遊びを通じて、語彙力を増やすことができます。これらの遊びは、楽しみながら言葉を学ぶ機会を提供し、コミュニケーション能力を高める助けになります。さらに、日常生活の中で「これは何?」と問いかけたり、子どもに説明させたりすることで、言葉の使い方を実践的に学ぶことができます。

集中力を高める効果的な声かけ

4歳児の集中力を高めるためには、ポジティブな声かけが重要です。具体的には、子どもが何かに取り組んでいるときに「すごいね、頑張ってるね!」といった言葉をかけることで、達成感を感じさせることができます。また、具体的な行動を褒めることも効果的です。「この絵、色使いが素敵だね」といった具体的なフィードバックは、子どもに自信を与え、さらなる努力を促します。

さらに、短い目標を設定することも集中力を高める方法です。「次の5分間だけこの絵を描こう」といった具体的な時間を設けることで、子どもは目の前の課題に集中しやすくなります。最後に、子どもが集中できる環境を整えることも大切です。静かな場所で、気が散るものを取り除くことで、より集中しやすい状況を作り出すことができます。

想像力を育む遊び方のコツ

4歳児の想像力を育むためには、ごっこ遊びや創作活動が非常に効果的です。ごっこ遊びでは、子どもが周囲の大人や物語のキャラクターを模倣することで、社会的な役割を理解し、想像力を働かせることができます。例えば、家庭の中で「おままごと」をする際には、実際の料理や買い物のシーンを再現することで、リアルな体験を通じて学びを深めます。

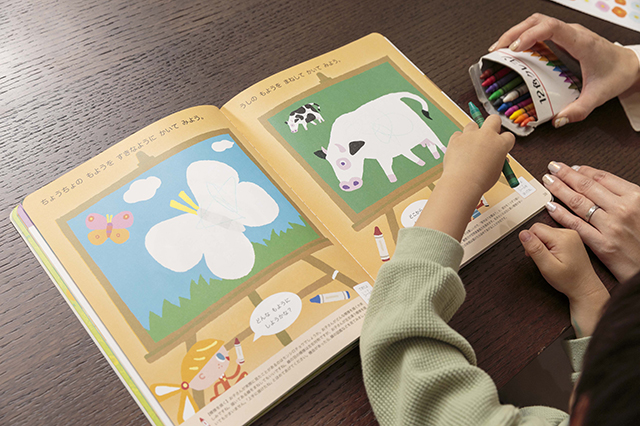

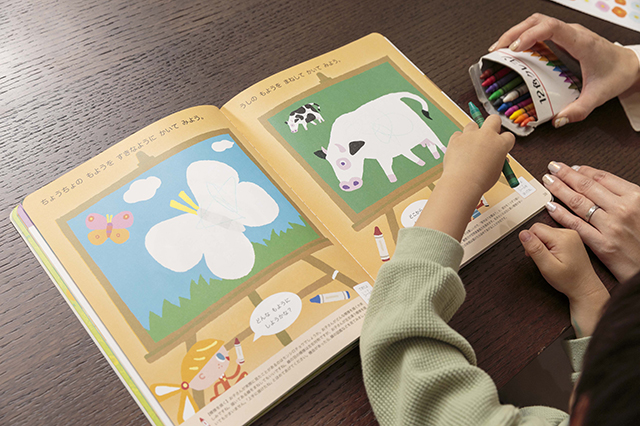

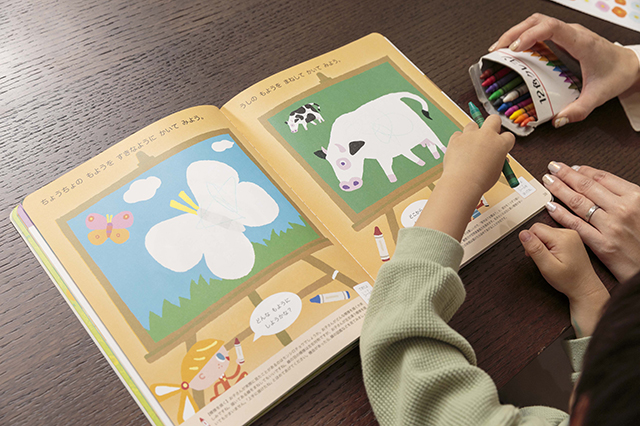

また、絵を描くことや工作も想像力を刺激します。子どもが自由に表現できる材料を用意し、何を作りたいかを考えさせることで、創造的な思考を促します。さらに、親が一緒に遊ぶことで、子どもは自分のアイデアを伝える機会を得て、コミュニケーション能力も向上します。最後に、子どもが作ったものを褒めることで、自己肯定感を高め、さらなる創作意欲を引き出すことができます。

【3】 4歳児におすすめの習い事は?

4歳児におすすめの習い事は、子供の興味や発達段階に応じて選ぶことが重要です。水泳や体操は、体力や運動能力を向上させるだけでなく、協調性や自己表現力も育みます。また、英会話教室や音楽教室は、言語能力や創造力を高める効果があります。習い事を通じて、子供は新しい経験を積み、社会性や好奇心を育むことができるため、心身の成長に寄与します。適切な選択をすることで、子供の可能性を広げることができます。

認知能力が伸びる習い事

認知能力を伸ばすための習い事には、以下のようなものがあります。これらの習い事は、子供の知的好奇心を刺激し、学ぶ意欲を高める効果があります。

・幼児教室・知能教室

パズルやひらがなカルタを使った遊びを通じて、論理的思考や記憶力を育てます。特に、遊びながら学ぶことで、子供たちは楽しみながら知識を吸収できます。

・そろばん教室

数字を使った計算を通じて、集中力や計算能力を高めることができます。そろばんは、右脳を刺激し、イメージ思考を養うのに効果的です。

・音楽教室(ピアノなど)

音楽を学ぶことで、リズム感や集中力が向上します。楽譜を読むことや音を聴くことは、脳の多くの部分を活性化させ、認知能力の向上に寄与します。

運動神経を育てる習い事

運動神経を育てるための習い事には、以下のようなものがあります。これらの習い事は、子供の身体能力を高めるだけでなく、健康的な生活習慣を身につける基盤を作ります。

・スイミング

水中での運動は全身を使うため、筋力や持久力を向上させるのに最適です。また、水の抵抗を利用することで、体のバランス感覚や柔軟性も養われます。

・体操教室

基本的な運動能力を身につけるために、跳んだり、回ったりする動作を通じて、身体のコントロール能力を高めます。体操は、柔軟性や筋力を同時に鍛えることができるため、運動神経の向上に効果的です。

・サッカーやバスケットボール

チームスポーツは、協調性や瞬発力を養うのに役立ちます。特にサッカーは、走ることやボールを扱うことで、全身の運動神経を鍛えることができます。

コミュニケーション力を養う習い事

コミュニケーション力を養うための習い事には、以下のようなものがあります。これらの習い事は、子供が社会で必要なコミュニケーション能力を身につけるための良い機会を提供します。

・英会話教室

英語を学ぶことで、言語能力だけでなく、他者とのコミュニケーション能力も向上します。特に、英会話では実際に会話をする機会が多く、積極的に話すことで自信をつけることができます。

・ダンス教室

音楽に合わせて体を動かすことで、リズム感や表現力を養います。また、グループでのダンスは、他の子供たちとの協力やコミュニケーションを必要とするため、社交性を育むのに役立ちます。

・チームスポーツ(サッカー、バスケットボールなど)

チームでの活動を通じて、役割分担や協力の大切さを学びます。勝敗を通じて、他者との関わり方やコミュニケーションの重要性を実感することができます。

【4】 家庭でできる4歳児の学習サポート

家庭でできる4歳児の学習サポートは、日常生活の中で楽しく学ぶ環境を整えることが重要です。親が積極的に関わり、遊びを通じて学びを促進することで、子どもの好奇心や学ぶ意欲を引き出します。具体的には、絵本の読み聞かせや、簡単な計算を取り入れた遊び、色や形を学ぶための工作などが効果的です。親子でのコミュニケーションを大切にし、学びを楽しむ姿勢を見せることで、子どもも自然と学びに興味を持つようになります。

親子で楽しむ学習時間の作り方

親子で楽しむ学習時間を作るためには、まずリラックスした雰囲気を大切にすることが重要です。具体的には、毎日のルーティンに学習時間を組み込むことで、子どもが自然に学びに取り組む環境を整えます。例えば、夕食後の30分を「親子学習タイム」として設定し、絵本を読んだり、簡単な計算問題を解いたりする時間にすることができます。 また、学習内容を子どもの興味に合わせることも効果的です。例えば、好きなキャラクターを使った教材や、遊び感覚で学べるゲームを取り入れることで、楽しみながら学ぶことができます。さらに、親が一緒に参加することで、子どもは安心感を持ち、積極的に取り組むようになります。最後に、学習後には「楽しかったね」と声をかけることで、ポジティブな体験として記憶に残ります。

生活の中で取り入れる学習のヒント

生活の中で学習を取り入れるためには、日常の活動を学びの機会に変える工夫が必要です。例えば、買い物に行く際には、子どもにお金の計算を手伝わせたり、商品の数を数えさせたりすることで、実生活の中で数学的なスキルを育むことができます。また、料理をする際には、材料の分量を測ることで、計量や分数の概念を学ぶことができます。 さらに、日常会話の中で新しい単語を使ったり、質問を投げかけたりすることで、言語能力を高めることも可能です。例えば、「今日は何をした?」と尋ねることで、子どもが自分の経験を話す機会を与え、表現力を育てます。このように、日常生活の中で学びを意識的に取り入れることで、子どもは自然に学ぶことができ、興味を持ち続けることができます。

やる気を引き出す声かけテクニック

子どものやる気を引き出すためには、適切な声かけが重要です。まず、具体的な行動を褒めることが効果的です。「今日は自分で着替えられたね!すごい!」といった具体的なフィードバックは、子どもに自信を与え、次回も頑張ろうという気持ちを引き出します。 また、選択肢を与えることで、子どもが自分で決める楽しさを感じられるようにします。「今日はどの絵本を読もうか?」と尋ねることで、子どもは自分の意見を尊重されていると感じ、やる気が高まります。さらに、目標を設定し、その達成を祝うことも重要です。「明日はこのパズルを完成させよう!」と目標を持たせ、達成した際には「よく頑張ったね!」と褒めることで、成功体験を積むことができます。このような声かけを通じて、子どもは自分から学びに取り組む姿勢を育むことができます。

【5】 4歳児の教育でよくある失敗と対策

4歳児の教育においてよくある失敗は、子どもの興味や発達段階を無視した指導です。例えば、難しすぎる課題を与えると、子どもは自信を失い、やる気をなくしてしまいます。

また、親が過度に期待をかけたり、他の子どもと比較したりすることで、子どもはプレッシャーを感じ、学ぶこと自体が苦痛に感じることがあります。これを防ぐためには、子どもの興味を尊重し、達成可能な目標を設定することが重要です。さらに、失敗を恐れず挑戦できる環境を整えることで、子どもは自信を持って学び続けることができます。

やる気が続かない時の3つの解決策

4歳児のやる気を引き出すためには、以下の3つの解決策が効果的です。

1. 短い目標設定

子どもが達成可能な短期的な目標を設定することで、成功体験を積むことができます。例えば、「今日はこの絵を描こう」「この絵本を1冊読もう」といった具体的な目標を与えることで、子どもは達成感を感じやすくなります。

2. 遊びを取り入れる

学びを遊びの中に組み込むことで、子どもは楽しみながら学ぶことができます。例えば、数字を学ぶ際に、ボールを使ったゲームを通じて数を数えるなど、遊びを通じて自然に学ぶ環境を作ることが重要です。

3. 親も一緒に学ぶ姿勢を見せる

親が楽しそうに学んでいる姿を見せることで、子どもも「自分もやってみたい」と思うようになります。親子で一緒に学ぶ時間を設けることで、学びの楽しさを共有し、やる気を引き出すことができます。

成長に合わせた目標設定方法

4歳児の成長に合わせた目標設定は、子どもの発達段階を理解することから始まります。この時期の子どもは、身体的、認知的、社会的なスキルが急速に発達しています。まずは、子どもができることとできないことを見極め、達成可能な目標を設定します。例えば、言葉の発達を促すために「毎日1冊絵本を読む」といった具体的な目標を立てると良いでしょう。

次に、目標は子ども自身が興味を持つ内容に関連付けることが重要です。例えば、好きな動物やキャラクターに関連した教材を使うことで、学ぶ意欲を高めることができます。また、目標は短期的なものと長期的なものを組み合わせると効果的です。短期的な目標を達成することで自信をつけ、長期的な目標に向かって進む意欲を育てます。

さらに、目標達成の過程を親がしっかりと見守り、サポートすることが大切です。子どもが目標に向かって努力している姿を褒め、励ますことで、自己肯定感を高めることができます。これにより、子どもは自分の成長を実感し、次の目標に向かって進む意欲を持つようになります。

親のストレスを軽減する工夫とコツ

親のストレスを軽減するためには、まず自分自身のケアを大切にすることが重要です。忙しい日常の中でも、短い時間でも自分の趣味やリラックスする時間を持つことで、心の余裕を保つことができます。例えば、毎日のルーティンの中に「自分だけの時間」を設けることで、ストレスを軽減できます。

次に、他の親や友人とのコミュニケーションを大切にしましょう。子育ての悩みを共有することで、共感を得られたり、新しい視点を得たりすることができます。また、地域の子育て支援グループやオンラインコミュニティに参加することで、情報交換やサポートを受けることができます。

さらに、子どもとの関わり方を見直すことも効果的です。子どもに対して過度な期待をかけず、成長を見守る姿勢を持つことで、親自身のストレスを軽減できます。子どもが自分のペースで成長することを理解し、焦らずにサポートすることが大切です。

【6】「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てる

幼児期における「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てることは、子どもの健全な成長にとって非常に重要です。このアプローチは、シュタイナー教育などの教育法でも強調されており、子どもが多面的に成長するための基盤を築くことを目的としています。

日本の教育においても、これらの要素をバランスよく育てることが求められています。特に、幼児教育の現場では、遊びを通じた学びが重視され、子どもたちが自らのペースで成長できる環境を整えることが重要です。これにより、子どもたちは心身ともに健康で、社会に適応できる力を身につけることができます。

幼児ポピーの学習教材「幼児ポピー」は、毎月届く紙を中心とした教材で、親子のふれあいを楽しみながら、いきいきとした脳を育み、人間力の基盤となる力を培います。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

同カテゴリの人気記事

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?