空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

更新日:2025年4月14日

子どもが成長する中で、空間把握能力は重要な役割を果たします。空間を理解し、物の位置や動きを正確に把握する力は、日常生活や学習、スポーツにも大きな影響を与えるからです。

しかし、空間把握能力は自然に身につくものではなく、意識的に鍛えることが必要です。

この記事では、子どもの空間把握能力の発達過程や、空間把握能力を効果的に伸ばすためのトレーニング方法などをご紹介します。

1.空間把握能力とは?

空間把握能力とは、物体の形状、位置、方向などを認識し、空間内での関係を理解する力です。この能力は、日常生活において方向感覚や地図の読み取り、物体の配置を把握する際に重要です。また、空間把握能力が高い人は、数学や科学の学業成績が良く、建築家やエンジニア、外科医など、空間的な理解が求められる職業で成功しやすいとされています。

空間認識力の仕組み

空間把握能力は、物体の位置や距離、方向を認識する力であり、主に脳の特定の部位が関与しています。特に、空間認識に重要な役割を果たすのは頭頂葉です。この領域は、視覚情報を処理し、周囲の空間を把握するための情報を統合します。 空間認識は、視覚、聴覚、前庭覚(バランス感覚)などの感覚情報を統合することで形成されます。視覚情報は、網膜から視神経を通じて脳に送られ、一次視覚野で初期処理が行われた後、頭頂連合野に送られます。ここで、物体の位置や動き、奥行きなどが処理され、空間的な理解が深まります。 具体的な例として、地図を読む際のプロセスを考えてみましょう。地図上の自分の位置を把握し、目的地までのルートをイメージするためには、頭頂葉が活発に働きます。この際、視覚情報だけでなく、身体の動きや周囲の音なども考慮され、総合的に空間を認識します。 また、海馬も空間認識において重要な役割を果たします。海馬には「場所細胞」と呼ばれる神経細胞があり、これが自己の位置を把握するための情報を提供します。これにより、私たちは環境内での自分の位置を記憶し、移動する際のナビゲーションが可能になります。 このように、空間把握能力は脳内の複数の領域が協力して働くことで実現されており、日常生活や特定の職業においても重要な役割を果たしています。

日常生活での具体的な活用シーン

空間把握能力は、日常生活のさまざまなシーンで重要な役割を果たします。

運転では、運転者が周囲の車両や障害物との距離を正確に把握することが求められます。例えば、車線変更や駐車の際には、他の車との位置関係を瞬時に判断し、適切なタイミングで動く必要があります。この能力が不足すると、事故のリスクが高まります。

スポーツにおいても、空間把握能力は不可欠です。例えば、サッカー選手はボールの位置や相手選手との距離を把握し、最適なパスやシュートを行うためにこの能力を活用します。空間認識が高い選手は、瞬時に状況を判断し、効果的なプレーを実現できます。

料理の場面でも、空間把握能力は重要です。料理をする際には、材料の配置や調理器具の位置を考慮しながら動く必要があります。例えば、複数の鍋を同時に使う場合、どの鍋がどの位置にあるかを把握し、効率的に作業を進めることが求められます。

これらの例からもわかるように、空間把握能力は日常生活の質を向上させるために欠かせないスキルです。

現代社会での重要性

現代社会において、空間把握能力は非常に重要なスキルとされています。特に、ナビゲーションや物体の位置関係を理解する能力は、日常生活や職業において不可欠です。例えば、運転やスポーツ、さらには建築やデザインの分野でも、この能力が求められます。空間把握能力が高い人は、複雑な情報を迅速に処理し、効果的に問題解決を行うことができるため、教育現場でもその重要性が再認識されています。 教育現場での注目が高まる背景には、デジタル社会の進展があります。デジタル技術の普及により、子どもたちはゲームやアプリを通じて空間的思考を鍛える機会が増えています。特に、マインクラフトのようなゲームは、ブロックを使って立体的な構造を作ることで、自然に空間把握能力を育むことができます。さらに、外遊びの減少やデジタルデバイスの使用増加に伴い、子どもたちの遊び方が変化しているため、意識的に空間認識を育てる必要性が高まっています。

2.子どもの空間把握能力の発達過程

子どもの空間把握能力は、年齢とともに段階的に発達します。この能力は、物の位置や形状、動きなどを理解するために重要であり、日常生活や学習において欠かせないスキルです。

乳幼児期:手と目で学ぶ

乳幼児期の空間把握能力は、年齢とともに段階的に発達します。

0~2歳: この時期は視力が未熟で、距離感を測ることが難しいですが、3~4ヶ月頃から両目を使って遠近を感じ始めます。遊びとしては、積み木を使った「積む」「並べる」遊びが効果的です。これにより、物の位置関係を理解する力が育まれます。

3~4歳: 視力が発達し、物の遠近を把握できるようになります。折り紙やパズルを通じて、形を認識し、空間的な思考を促進します。これらの活動は、手先の器用さを高めるとともに、空間認識能力を強化します

幼児期:遊びを通じた発達

幼児期の遊びは、空間認識能力の発達に重要な役割を果たします。特に、積み木やブロック遊びは、物体の形や位置関係を理解する力を育むのに効果的です。これらの遊びを通じて、子どもは物を積んだり、組み合わせたりすることで、三次元空間の感覚を養います。

また、パズルや折り紙も有効です。パズルでは、ピースの形や位置を考えながら組み立てることで、空間的な思考が促進されます。折り紙では、平面から立体を作る過程で、物の形状や構造を理解する力が育まれます。これらの遊びを通じて、子どもは自然に空間認識能力を高め、将来的な学習や日常生活に役立つ基盤を築くことができます。

学童期:論理的思考の芽生え

小学生期における空間把握能力の発達は、学業や日常生活において重要な役割を果たします。この能力は、物体の位置や形状、相対的な関係を理解する力であり、特に数学や科学の学習において不可欠です。例えば、図形の問題を解く際には、空間的な視点から物体を捉える必要があります。

また、空間把握能力はスポーツや日常生活にも影響を与えます。キャッチボールや鬼ごっこなどの遊びを通じて、子どもは自分と他者の位置関係を把握し、動きの予測を行う力を養います。これにより、事故を避けたり、効率的に行動したりする能力が向上し、社会生活においても自信を持って行動できるようになります。したがって、空間把握能力を育む教育は、子どもの成長において非常に重要です。

3.空間把握能力が低下するとどうなる?

学習での困ること

空間把握能力が低下すると、学習にさまざまな影響が出ます。例えば、算数の授業では立体図形や展開図を理解するのが難しくなり、問題解決に苦労することがあります。具体的には、展開図から立体を想像できず、正しい解答を導き出せないケースが多く見られます。

また、地図を読む能力にも影響が及び、目的地にたどり着くのに時間がかかることがあります。方向感覚が鈍く、地図上の位置関係を把握できないため、迷いやすくなることもあります。

運動面での影響

空間把握能力が低下すると、運動面でさまざまな影響が現れます。

例えば、球技においては、ボールの位置や動きを正確に把握できず、キャッチやパスが難しくなります。また、距離感をつかむのが苦手になるため、ジャンプや投げる動作においても正確さを欠き、思った通りの力加減で行動できなくなります。例えば、バスケットボールのシュート時に、リングとの距離感を誤って外してしまうことが多くなります。

さらに、運動中に周囲の状況を把握できず、他の選手や障害物にぶつかるリスクも高まります。このように、空間把握能力の低下は運動能力全般に深刻な影響を与えるのです。

4.空間把握能力を鍛えるメリット

学習成績の向上

空間把握能力が高いことは、学習成績に大きな影響を与えます。特に数学や理科において、図形や物体の位置関係を理解する力が求められます。例えば、幾何学の問題では、立体図形を頭の中で展開し、正しい形をイメージする能力が必要です。この能力が高いと図形問題を迅速に解決でき、成績向上につながります。また、理科の実験では、物体の動きや配置を正確に把握することで、実験結果の理解が深まります。

創造力の向上

空間把握能力は創造力に大きな影響を与えます。この能力が高いと、物体の形状や配置を柔軟にイメージできるため、創造的なアイデアを生み出しやすくなります。例えば、建築やデザインの分野では、空間把握能力が高い人は、2Dの図面を見て3Dの構造を瞬時に思い描くことができ、独自のデザインを考案する際に有利です。レゴや積み木を使った遊びは、物体を組み合わせたり、構造を理解したりする力を養い、創造的な思考を促進します。

5.空間把握能力を育てるおもちゃと遊び方

年齢別おすすめおもちゃ

年齢ごとにおすすめの空間把握能力を育むおもちゃは以下の通りです。

0〜2歳: 積み木

特徴: さまざまな形状のブロックを積み上げることで、立体的な構造を理解します。

効果: 手先の器用さや創造力を育むとともに、空間認識能力を高めます。

3〜4歳: レゴブロック

特徴: 自由に組み立てられるブロックで、創造的な作品を作成できます。

効果: 物体の形状や配置を考える力を養い、問題解決能力を向上させます。

5歳以上: マグネットブロック

特徴: 磁力で簡単に組み立てられるブロック。立体構造を直感的に理解できます。

効果: 空間把握能力を強化し、創造的な思考を促進します。

効果を引き出す遊び方

おもちゃを使った効果的な遊び方には、親子で楽しむ工夫がたくさんあります。

積み木遊び: 親が見本を示し、子どもに同じ形を作らせることで、2Dから3Dへの変換能力を鍛えます。親子で競争しながら高いタワーを作るのも楽しいです。

ブロック組み立て: 自由に作品を作ることで創造力を育むことができます。親がテーマを提案し、子どもがそれに基づいて作品を作るアクティビティも良いでしょう。

パズル: 親子で協力してピースをはめ込むことで、コミュニケーションを楽しみながら空間認識能力を高めます。これらの遊びを通じて、親子の絆を深めつつ、子どもの発達を促進できます。

6.空間把握能力を活かせる職業とは?

理系分野の仕事

理系分野で求められる空間把握能力は、特に工学や医療分野で重要です。

工学では、エンジニアが設計図を理解し、部品の配置や動作を視覚化する能力が求められます。例えば、機械エンジニアは、機械の構造を立体的に把握し、組み立てや修理を行う際にこの能力を活用します。

医療分野では、外科医が手術中に器具の位置や患者の解剖学的構造を正確に把握する必要があります。特に、脳神経外科医は、複雑な脳の構造を理解し、手術を行う際に空間把握能力が不可欠です。

これらの職業では、空間把握能力が高いことで、効率的かつ安全に作業を進めることが可能になります。

クリエイティブ系の仕事

クリエイティブ系の職業では、空間把握能力が非常に重要です。

建築家は、設計図を基に立体的な空間をイメージし、建物のデザインや機能性を考慮します。正確な空間把握能力がなければ、設計が実際の建物に反映されません。

ゲームクリエイターも同様に、3Dモデルを作成し、キャラクターや環境の動きをリアルに表現するために空間把握能力が必要です。ゲーム内の距離感や奥行きを正確に理解することで、プレイヤーに没入感を与えることができます。

さらに、アニメーターは、キャラクターの動きを立体的に捉え、2Dアニメーションにリアルさを加えるために空間把握能力を活用します。これにより、視覚的に魅力的な作品を生み出すことが可能になります。

6.「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てる

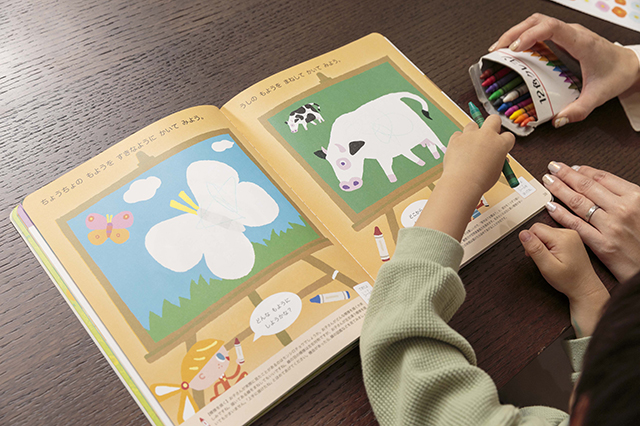

「幼児ポピー」は、手を動かして学ぶことを重視した教材で、遊びながら自然に空間認識能力を高めることができます。

例えば、シール貼りや工作、間違い探しなど、遊びの中で直感力や空間力を鍛えることができます。これらの活動は、子どもたちが楽しみながら学ぶことを促進し、学習への興味を引き出します。

「幼児ポピー」は脳の専門家による監修を受けており、子どもたちの「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てるためのプログラムが設計されています。そのため、空間把握力だけでなく、全体的な認知能力の向上が期待できます。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

同カテゴリの人気記事

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?