年長におすすめのドリル&ワークはこれ!

入学前に「学ぶ力」を育てよう

更新日:2025年11月25日

「年長の勉強って、どこまでやればいいの?」「そろそろドリルを始めた方がいい?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

年長期は、小学校入学に向けて“学びの土台”をつくる大切な時期です。今回は、幼児教育のプロの視点から、年長におすすめのワーク・ドリル選び方や、無100均の市販ドリルとの違いについて紹介します。

年長でワークやドリルは必要?家庭学習をする理由とは

年長の時期は、小学校入学を控えて、子どもの学習面や生活面の準備が気になる時期です。ワークやドリルは必須ではありませんが、適切に取り入れることで、学習の土台を作り、学習習慣を身につける助けになります。

ここでは、年長の家庭学習としてワークやドリルを行う主な理由を3つ紹介します。

理由1.小学校の学習につながる基礎が身につく

年長の時期にワークやドリルに慣れておくと、ひらがな・カタカナの読み書きや数の理解など、小学校で学ぶ内容の土台が整います。入学後に「つまずきにくくなる」という安心感にもつながります。

理由2.学習習慣が身につけやすい

小学校では「毎日少しずつ学習に取り組む」姿勢が求められます。年長のうちから短時間でも机に向かう習慣をつけておくと、入学後もスムーズに家庭学習が続けられます。

理由3.小学校入学への自信と見通しが育つ

家庭での学習を通じて「できる」「わかる」という成功体験を積み重ねることで、自信を持って新しい環境に挑めるようになります。さらに、鉛筆の正しい持ち方や話の聞き方など、小学校生活に必要な基本的な習慣も自然と身につきます。

小学生になるまでに、年長ではどこまで勉強ができておいた方がいい?

このページをご覧いただいている方は、入学前にどんな力を身につけておくといいのか、気になっている方が多いでしょう。焦る必要はありませんが、入学前に次のような力をつけておくと安心です。

さんすう(かず)

数の読み書きだけでなく「10までのたし算・ひき算の基礎」や「時計の読み方」など、小学校入学後の算数につながる力を少しずつ身につけておくといいでしょう。

- 1~10の数を正しく読み書きできる

- 数の順序や大小を理解する

- 「何時」「何時半」などの時計を読めるようになる

- 10までの数を使って、たし算・ひき算の考え方に親しむ

- 順序数(1番目・2番目)と集合数(いくつ)を区別して使える

こくご(もじ・ことば)

ひらがな・カタカナの読み書きや、簡単な文章の理解・表現力を育てることが大切です。こうした国語の基礎力は、小学校での読解力や表現力の土台となります。以下のような力を身につけておくとよいでしょう。

- 濁音・半濁音・拗音・促音を含むひらがな五十音の読み書きができる

- カタカナの読み書きができるようになる

- 短い文を読んで理解し、自分で簡単な文や物語を作る力を育てる

- 主語・述語・目的語・助詞など、文の基本的な構成要素を理解する

【プロ直伝】おすすめの年長ワークの選び方

本屋さんや100均、通信教材など、年長向けのワークはたくさんありますが、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。ここでは、長年幼児教材を研究してきたプロの視点から、年長ワークを選ぶときに押さえておきたいポイントを紹介します。

目的を明確にする

ワークを選ぶ前にまず「なぜワークをさせるのか」をはっきりさせることが大切です。たとえば、「小学校入学に向けて学習習慣をつけたい」「文字や数字の理解を深めたい」「勉強だけでなく、小学校での集団生活に必要な力をつけたい」といった目的が考えられます。また、最近は「動画やゲームばかり見せたくない」という理由からあえて紙のワークを選ぶご家庭も増えています。こうした目的を意識すると、教材選びの軸がぶれにくくなります。

費用を確認する

ワークを選ぶ際は、無理なく続けられる費用かどうかも重要なポイントです。市販のワークは1冊あたり手頃ですが、複数冊そろえると費用がかさむこともあります。一方、通信教材は月額制で一定の費用がかかりますが、1冊の中でバランスよく学べる構成なので、長く続けやすいというメリットがあります。

教材内容を確認する

ページ数や構成、シールや付録の有無、取り組みやすさを確認しましょう。年長のワークでは、文字や数字に加え、生活習慣や日常生活でのルールやマナーなど、入学準備に必要なテーマが含まれている教材を選ぶと効果的です。子どもが飽きずに取り組める工夫があるかも大切です。

出版元会社を確認する

教材の品質や信頼性を見極めるために、出版元の歴史や教育方針を確認しましょう。長年子ども向け教材を手がけている会社なら、豊富なノウハウと実績があり、安心して利用できます。

付録の有無を確認する

教材によっては付録がついているものもあります。子どもの興味を引き、楽しく学べるきっかけになる一方で、付録が多すぎると学習の集中を妨げることもあるため、内容とのバランスを見て選びましょう。

「市販のワーク」と「通信教育」の違いは?

「市販のワーク」と「通信教材」にはそれぞれ特徴があり、それぞれに良さがあります。どちらが合うかは、家庭の事情や教育方針、お子さまの特性によって異なります。ここでは「通信教材」を軸に、両者の違いを見ていきましょう。

毎月決まった教材が届く

お子さまの学習ペースや、内容を自分でじっくり考えて教材を選びたい方には「市販のワーク」がおすすめです。

一方で、忙しくて教材選びに時間が取れない方や、小学校入学に向けて効率的に学習習慣を身につけたい方には、専門家監修のカリキュラムで構成された「通信教材」が便利です。発達段階に合わせた教材が定期的に届くため、安心して毎日の家庭学習を続けられます。

幅広くバランスよく学べる

市販のワークは、必要な教材を揃えてカスタマイズすれば、子どもに合った幅広い学びを提供できます。

一方で、「通信教材」では文字・数・言葉に加え、時計や簡単な計算、生活習慣に関わる内容も含め、入学準備に必要な幅広い分野をバランスよく学べるよう設計されています。一冊で効率的に多方面の力を育てられるのが特長です。

ポピー会員に聞いた!「市販のワーク」と「ポピー」の違い

ポピー会員さんの中には「市販のワーク」か「通信教材」にするか、実際に迷われていたという方もたくさんいらっしゃいました。こちらでは、「市販のワーク」と「ポピー」を比較した口コミの一部をご紹介します。

ポピー会員さまの声

育休中は娘と本屋さんで選ぶことができましたが、職場復帰してからはそんな悠長なこともできず…。「手頃な価格で楽しめるワークを」とポピーに決めましたが最高でした!各ページごとにデザインやコンセプトが違うので、いわゆる市販のワークとは一味違った良問揃いで、難易度も子供が「できた!」と感じるのにちょうど良かったです。

市販のワークを買い与えていた時は興味のある分野に偏ったり、気乗りせずやらずじまい…などありましたが、ポピーは様々な分野が一冊に入っているのがいいです。やり方がわからないときに親が少しサポートする程度で、基本的には自分で好きな時に取り出して取り組んでいますが、嫌にならずに続けられるちょうどいい難易度です。

はじめてポピーの教材を見た時、市販のワークなどと比べると簡単すぎるように思いましたが、実際にやってみると子どもがとても楽しそうに取り組めていて月齢に合った構成になっていると感じました。

市販のドリルを買いあさっていましたが、選ぶのが結構面倒なのと、高くつくなと思ったので、通信で紙ベースであることを条件にポピーの他に2社検討しましたが、ずっと続けられるレベルと子どもが興味をそそられる見た目であることでポピーに決めました。

こんな方には通信教材の「ポピー」がおすすめ

- 忙しくて本屋さんでじっくり教材を選ぶ時間がない

- バランスよく学ばせたいけど、なるべくコストも抑えたい

- 市販のドリルをさせてもすぐ飽きてやらなくなってしまう

年長で自宅勉強する際の注意点

年長のお子さまは、集中力や理解力が高まってきていますが、波があったり気分の変動もあります。自宅で勉強を進める際には無理をせず、楽しく続けられる環境づくりが大切です。ここでは、年長児が家庭で無理なく学習習慣を身につけるためのポイントを紹介します。

がんばりすぎない・完璧を求めすぎない

年長になると「もうすぐ小学生だから」とつい頑張らせたくなりますが、完璧に書かせたり、何度も繰り返させたりすると負担になってしまうことがあります。「できたところ」「前より成長したところ」を認めながら、適度なペースで進めることが大切です。

短時間でも“毎日続けられる形”にする

入学後は家庭学習が日常になります。年長のうちは、10分程度の短い取り組みでも十分です。「やると決めたら終わりまで集中できた」という成功体験を積み重ねることで、自然と学習習慣が育ちます。

子どもの興味に合わせて内容を選ぶ

年長は「好き」「知りたい」が伸びる時期。興味のあるテーマや得意な内容を取り入れると、学ぶことへの意欲につながります。反対に、苦手に無理に取り組ませると自信を失いやすくなるため、バランスを見ながら進めましょう。

年長だと毎日ドリルで勉強しておいた方がいい?

必ずしも毎日ドリルに取り組む必要はありません。大切なのは、お子さんが「学ぶって楽しい」と感じながら、無理なく続けられるペースをつくることです。 週に数回でも、短い時間で集中して取り組めれば、小学校につながる十分な力が身につきます。

また、机に向かう時間だけが“勉強”ではありません。おうちでの会話や遊びの中でも、言葉や数の理解、考える力は自然と育ちます。 お子さんの様子に合わせて、無理のないリズムで取り入れてあげるのがいちばんです。

幼児ポピーの年長用教材には、もじやかずのお勉強だけでなく、生活の中で役立つ知識や考える力を育てるページも充実しています。

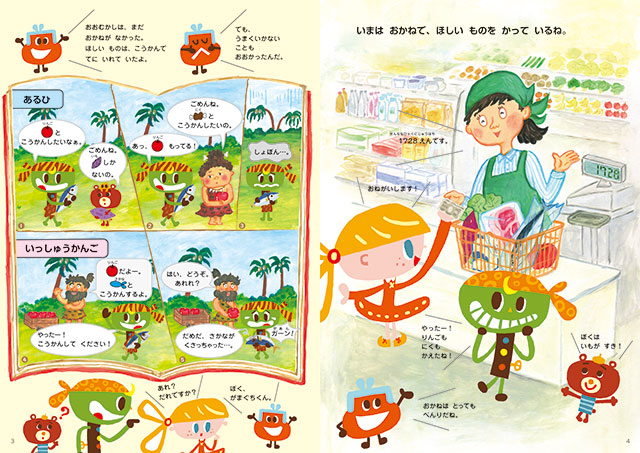

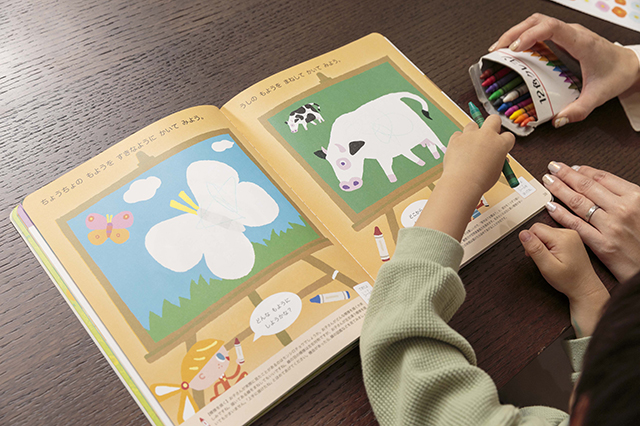

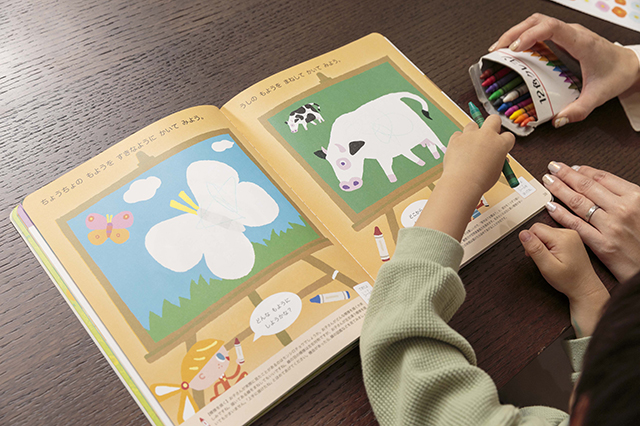

幼児ポピー 年長用教材

例えば幼児ポピーの年長用ワーク「あおどり」には、お金の種類や、ふだん食べたり使ったりしているものの値段、お金がどこからやってくるのかについて、親子で一緒に考えられるようなページがあります。お金の便利さや大切さに気づくことで、「ものを大切にする気持ち」や「おうちの人への感謝」につながります。

年長のワークは無料おためし見本からはじめるのもあり!

「続けられるか不安」「子どもが興味をもつかわからない」という場合は、無料おためし見本から始めてみるのがおすすめです。通信教材の多くは、学年や月齢に合わせた内容を体験できる見本を用意しているので、取り寄せてみてお子さまとの相性を確かめましょう。

おすすめの年長ワークはこれ!

幼児向けの通信教材「幼児ポピー」は、全国の小・中学生を対象にワークブックやドリル、問題集などの学習教材を発行している「新学社」が制作している家庭学習教材です。学校教材作りのノウハウも活かされた「幼児ポピー」は、創刊以来50年以上にわたり多くのご家庭で愛用されています。

毎月1,500円という価格で続けやすいのも魅力です。他社の通信教材と比べて必要以上の付録やデジタル教材がなく、紙教材の良さを大切にした「ちょうどいい価格設計」になっています。

総合的な力を伸ばす「思考力めばえ わぁくん」と、「もじ・かず・ことば ドリるん」の2冊構成で、小学校入学の準備が段階的に進められます。

ページごとにタッチの違うデザインや、多彩な写真など、カラフルで楽しい誌面が子どもの興味を引き、飽きずに楽しく続けられる工夫が満載です。

「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

同カテゴリの人気記事

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?

2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?